青花の会をはじめて3年がたちました。このたび、会員の方々の御協力をえて、白(10-11月)と青(11-12月)の展覧会を開催することができました。ジャンル、新古を問わず、手工芸と工業製品の別も問いません。いろいろな「青」にふれることで、工芸すなわち人にとって「青とはなにか」を考える機会にできたらと思います。

会期|11月23・24・25・26日(木金土日)

11月30日・12月1・2・3日(木金土日)

12月7・8・9・10日(木金土日)

時間|12-19時

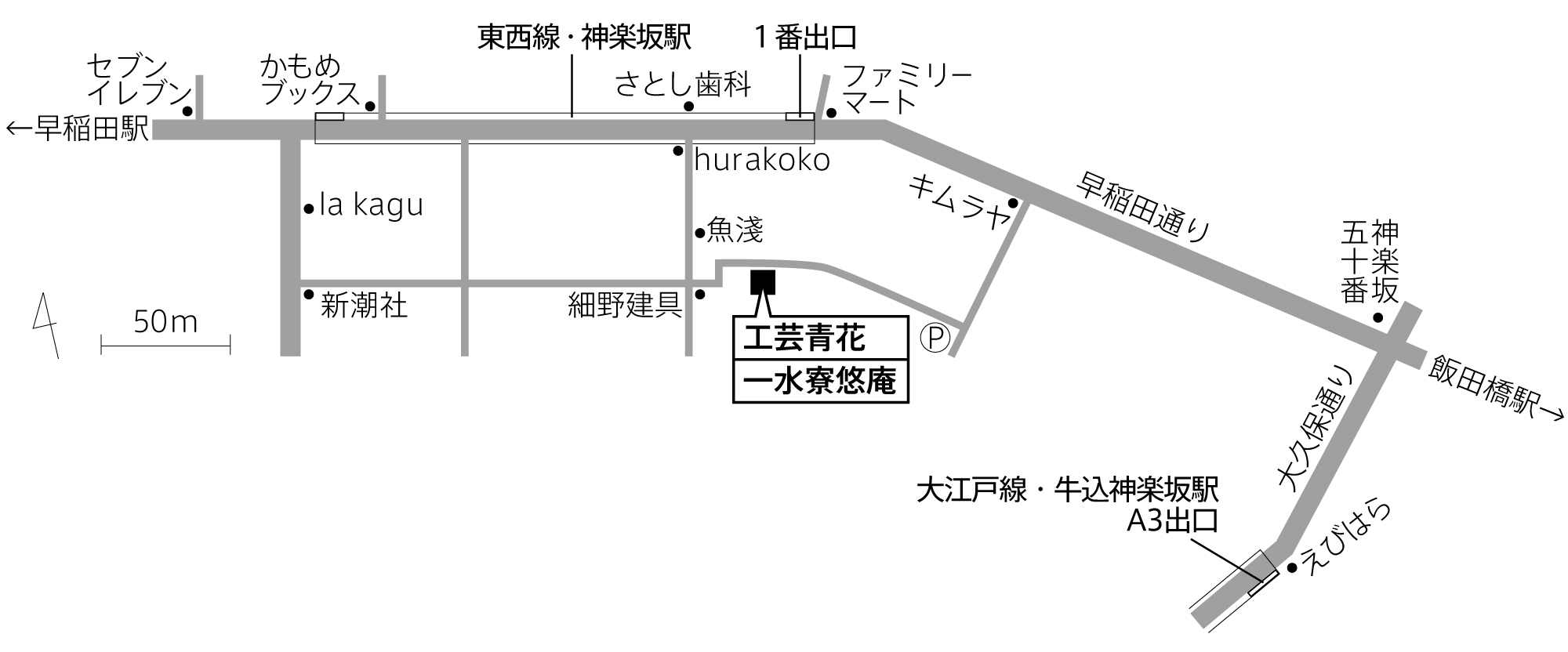

会場|工芸青花

東京都新宿区横寺町31-13 一水寮101(神楽坂)

出品|今村友宣(画家)

内海徹(gallery uchiumi)

大治将典(手工業デザイナー)

太田ゆかほ(月日荘)

小林和人(Roundabout/OUTBOUND)

小山剛(木工家)

志村晃良(志村道具店)

富井貴志(木工家)

中澤希水(書道家)

広瀬一郎(桃居)

松本武明(うつわノート)

三原佳子(日本刺繍作家)

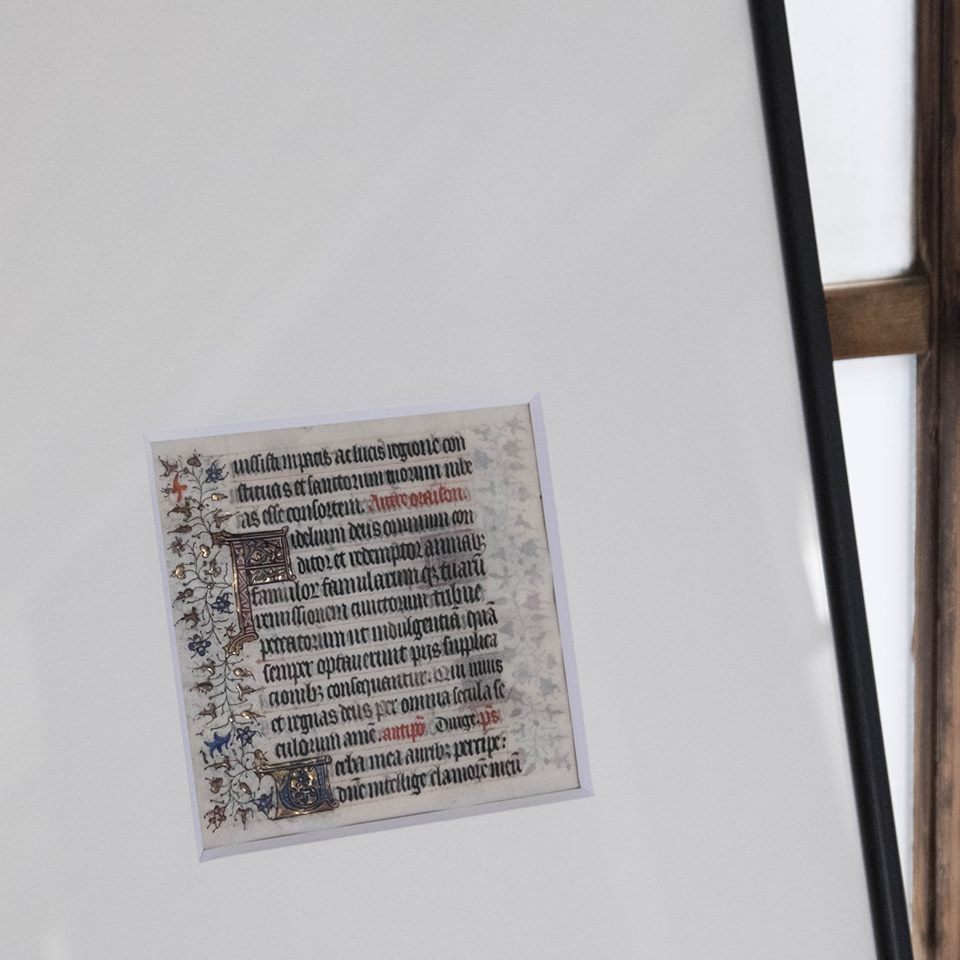

講座|今村友宣+金沢百枝|テンペラ画の青

日時|11月26日(日)15−17時

会場|一水寮悠庵

東京都新宿区横寺町31-13(神楽坂)

定員|30名

会費|3500円

https://shop.kogei-seika.jp/products/detail.php?product_id=200

青と生きる 小林和人

秋から冬にかけてのこの頃、午後の西陽が作りだす陰翳を楽しみ終えると、ほどなくして窓の外は藍色に染まり始める。あっけなく濃紺の世界に辺りが包まれた後は、諦めが肝心とばかり夜に浸るうち、いつしか東の空が白んでくる。つまるところ、我々の日々は、自然が作り出す青の濃淡の繰り返しと共にあるといえないだろうか。

以前、ラオス北部で少数民族の人々の手仕事を活かした布作りに取り組む谷由起子さんの展覧会を開催した折、彼女が糞掃衣に着想を得て発案した、レンテンの人々が着古した衣服を襤褸の様に接ぎ合わせた大判の布に出会った。レンテンの伝統的な衣服は、畑で育てた棉花から綿を摘み、手で紡いで糸を作り、米を蒸して糊付けをし、手織りした生地を藍で繰り返し染め重ね、芋の煮汁で赤みを加えて黒に近い濃い紺色に仕上げ、細かな手縫いによってようやく出来上がる。その各工程は一貫して各世帯ごとに行われる。藍はマメ科の植物を栽培し、背丈ほどまで伸びたものを刈り取って背負子で畑から家まで運ぶ。他にも森に自生しているキツネノマゴ科の植物も採取して使うこともある。藍の葉は、インジゴの生成と保存の為、泥藍という状態に加工される。その際に必要となる多量の石灰は、近くの市場で手に入れる事ができる。しかしながら、谷さんが一緒に仕事をしているレンテンの人々は今もなお、岩を焼いて自ら石灰を作るというのである。その話を聞いてからというもの、彼らの石灰作りを自らの目で見てみたいという思いが膨らんでいった。

その願いが実現したのは、2013年の雨季の事である。ハノイを経由し、ビエンチャンで国内線に乗り継ぎ、ルアンナムターへ。レンテンの村へは谷さんが運転する車で案内して頂く。久々に訪れる村には大きなパラボラアンテナが目立つ。しかし、山から薪を下す作業は、未だ全て人力による。焼畑で倒れた木を1本1本、男性も女性も肩に担いでトラックが入れる場所まで運ぶのである。石灰の原料となる石灰岩は、車で1時間弱離れた場所まで採りに行く。皆で岩山に登り、バールとハンマーでひたすら打撃を加える。足元はゴム草履である。試しに自分も叩いてみたが割れる気がしない。しかし、勘所を心得ているのであろう彼らは、徐々に両手で持てる位の塊に割り進めていく。それを竹の背負い籠に入れ、車のある道路まで運ぶ。2、3個入れると相当な重さである。土台として必要な大きな塊は、木の棒と蔓で駕籠の様に二人で運ぶ。荷台一杯岩を積んだ車で、窯まで4、5往復してようやく運び終える。

窯は、崖の端に深さ5mほどの縦穴を手掘りし、崖下にも薪を焚べる為の横穴を開けただけの非常に簡素なものである。岩を窯に詰め込む作業は大きな危険が伴う。ヘッドライトを装着した穴の中と外の男達が、互いに怒号にも似た声を上げながら連携を取り合い、蔓で縛った岩を慎重に下ろしていく。最初に、地面から1mほどの高さの穴の側面に穿った窪みに、ひときわ大きな塊を杭の様に差し込む。穴の内部をぐるりと3、4本だけで、下に薪を焚べる空間を確保し、一方で上に積んでいく岩の重さに耐えなくてはならない。恐らく最も神経を使う作業であろう。時間をかけながら穴の口まで岩を積み終えた時には、とっぷりと日が暮れていた。火入れの前であったと思うが、谷さんの計らいにより、窯の前で宴会が始まった。地面に広げたバナナの葉の上には、宴のために屠ったばかりの豚や白米、そしてビールが並ぶ。祭りの様ですらあるその高揚した場の雰囲気に、この石灰作りは単なる染めの為の原材料作りを超えた、共同体における重要な行事なのではないかとさえ思えた。

いよいよ窯に火が入り、岩を焼く工程がようやく始まった。薪を焚べ、灰を掻き出す作業が、このあと約30時間続く。一連の作業は交代で行われるが、各世帯から必ず人手が供される。農作業との兼ね合いや諸々の事情で人を出せない家には石灰は分配されない。働き盛りの屈強な肉体の若い男から、細身で小柄な呪術師の老人まで、様々な人が入れ替わりで作業を続ける。出番を待つ間なのか、仲間の応援なのか、付近にたむろする若者が、バイクのバッテリーから電源を取って携帯型プレーヤーでDVDを楽しむ姿がひどく印象的で、今まさに目の前で繰り広げられている原初的なものづくりとのギャップを思うと、いささか頭が混乱する様であった。二晩目の未明、もうここまでという目処が立ったのか、下の横穴を枝や葉や覆い始め、土を盛って、あとは鎮火を待つだけという状態になった。作業が終わり、お互いに労いの言葉をかわすのかと思いきや、あれよあれよと言う間にバイクや徒歩で散っていき、気付けば誰一人居なくなっていた。しんと静まり返った中、ふと見上げると、レンテンの衣服の濃い藍の様な夜空に夥しい数の星が散らばっていた。翌朝、再び現場を訪れると、真っ白に焼きあがった石灰を窯から取り出す作業が大勢で行われていた。上の穴からは竹と蔓で作った急拵えの道具で挟み、下からはスコップの様な道具で掻き出す。きちんと石灰になっているかは水をかけて試す。膨張して粉々になれば合格。吟味しつつ台秤で厳密に測り、半分に切ったドラム缶に納める。荷台一杯に石灰の詰まった缶が積み上がったトラックが各世帯を回っていくその光景は、祭りの山車が家々を回る姿と何処か重なる様であった。

翻って、大判の接ぎ合せの布に戻ろう。素材となる着古された衣服は、元々は恐らく、黒と見紛うほどの濃紺にまで時間をかけて繰り返し染め重ねられたものであったに違いない。それが、農作業の際も、子供をあやす時も、そして石灰を作るときも、一年中着用されるうち、徐々に藍が落ち、汗や埃を吸い込み、強い日差しの下では色も褪せていき、なんともいえない色調の青に育っていった。それらが解かれ、レンテンの人々自身の手によって再び接ぎ合わされて、一枚の大きな布に生まれ変わったのである。ある部分に目をやると、まるで月に照らされたおぼろ雲の様に紺色の地にまだらに色が抜け、その隣に目を移せば、白み始めた暁の空を思わせるグラデーションが広がっている。

レンテンの人々の暮らしは、自然を素材として彼ら自身が作り出す、青の濃淡と共にあるといえるかもしれない。その色調の背景にある、藍の栽培や収穫、気の遠くなる様な石灰作り、そして、激しい日々の労働。それらのどれかが欠けても生まれ得ない奥深い青からは、生きるということの根源的な凄まじさすら覚える。