「古道具坂田」の改装をたすけたのも、転機となった museum as it is(坂田さんの個人美術館。1994年開館)の設計を手がけたのも、中村好文さん(建築家。1948年生れ)でした。坂田さんは折にふれ、若いころに中村さんの自宅をたずねたときの印象、影響を語っています。

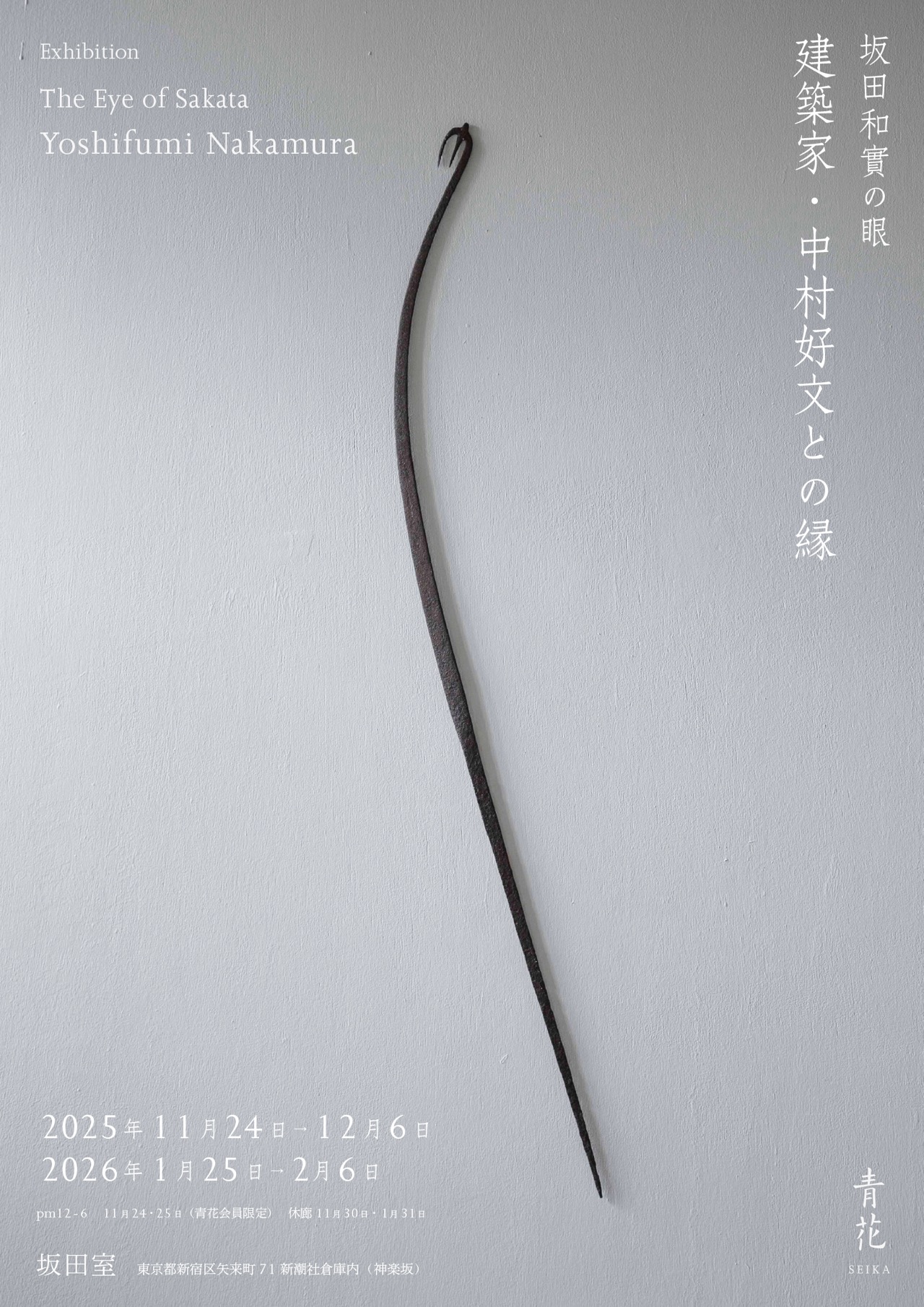

春、夏、冬に展示替をおこなう坂田室、今年の冬期展は、坂田さんの盟友だった中村好文さんが古道具坂田で買った物、坂田さんから贈られた物を主に、約60点を展観します(予約制)。

骨董界のみならず、いまでは「利休・柳(宗悦)・坂田」と日本文化の革新者の系譜でも語られる故・坂田和實(「古道具坂田」店主。1945-2022)。彼が創始した「古道具」の美学は、世代、地域をこえてさらにひろがりをみせています。青花の会が運営する「坂田室」は、坂田さんがえらんだ物、のこした物を展示公開することで、彼の美学、思想──「なんともないもの」こそ美しい──にふれる、体感する場になることを願っています。

Kazumi Sakata, the late owner of Antiques Sakata (1945-2022), is recognised as one of the innovators in Japanese culture, alongside figures such as Rikyū and Yanagi Sōetsu, not just within the Japanese antique community but in the world of art and crafts. The aesthetic of ‘antique objects’ that he pioneered continues to flourish across generations and regions. The ’Sakata Room,’ operated by the Kogei Seika, aims to be the space where visitors can engage with and experience his aesthetic and philosophy—that ‘the most ordinary things’ can be beautiful. Visitors can appreciate his aesthetics through the display and public exhibition of carefully selected objects he left behind.

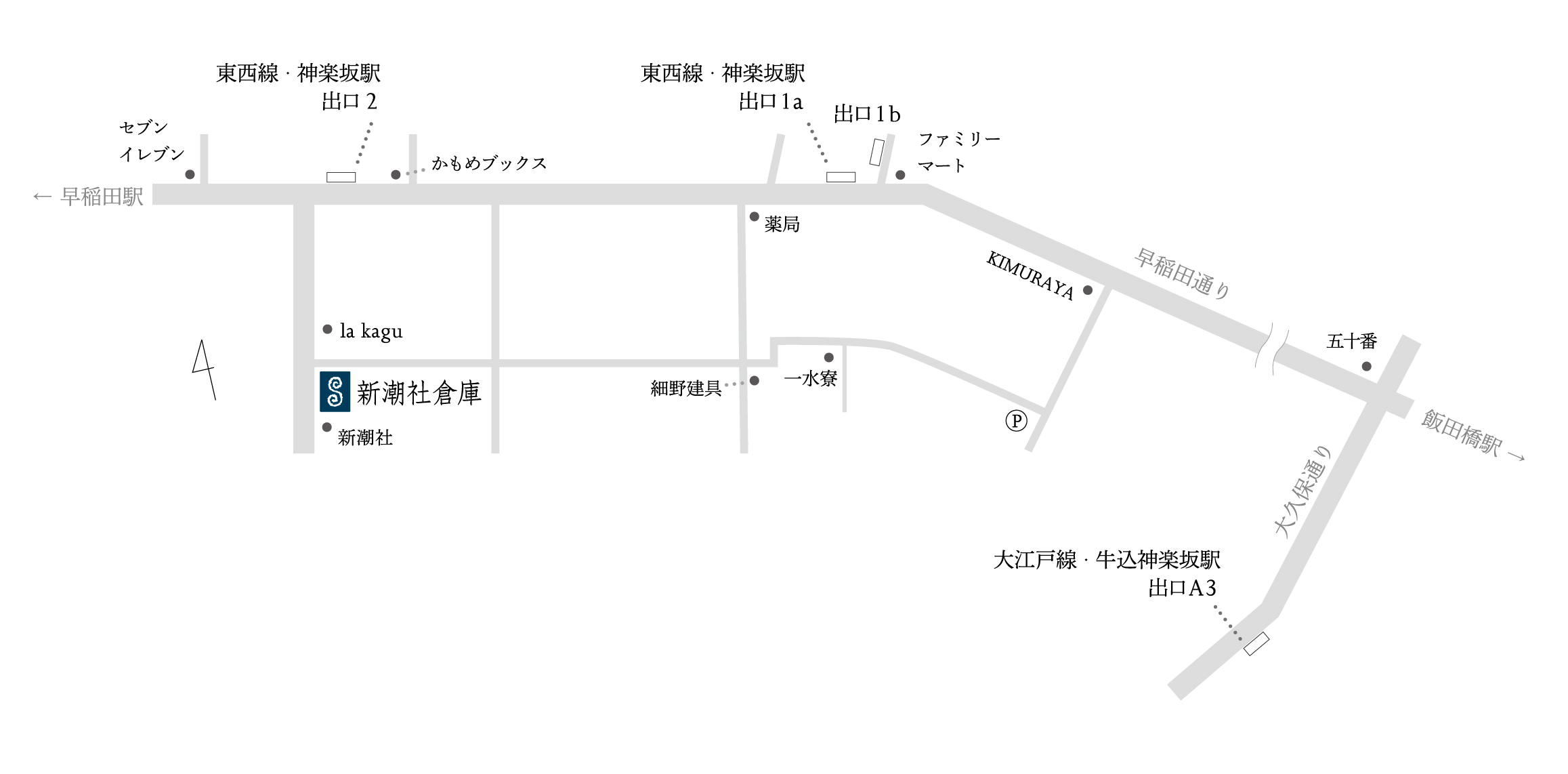

会期|A|2025年11月24日(月祝)-25日(火)

B|2025年11月26日(水)-12月6日(土)

2026年1月25日(日)-2月6日(金)

休廊|11月30日/1月31日

時間|12-18時

会場|坂田室

東京都新宿区矢来町71 新潮社倉庫内(神楽坂)

見料|1000円

協力|稲垣陽一 中村好文 有限会社坂田 museum as it is

*入場予約は以下より

A|青花会員限定|事前予約+定員制

B|事前予約+定員制

講座|中村好文|古道具坂田と私|「坂田」で買ったモノ

日時|11月25日(火)18時半-20時

会場|青花室

東京都新宿区矢来町71 新潮社倉庫内(神楽坂)

坂田和實 SAKATA Kazumi

骨董商。1945年生(福岡県)−2022年歿(東京都)。上智大学卒業後、商社勤務を経て、1973年、東京・目白に「古道具坂田」開店。以来、年に数回、海外へ仕入の旅に出かけ、欧州、アフリカ、朝鮮、日本、南米など、さまざまな国の品物を扱う。1994年、千葉県長南町に「美術館 as it is」(中村好文設計)を開館。2012年、渋谷区立松濤美術館で「古道具、その行き先−坂田和實の40年」展を開催。著書に『ひとりよがりのものさし』『古道具もの語り』、共著に『骨董の眼利きがえらぶ ふだんづかいの器』『日本民藝館へいこう』など(いずれも新潮社刊)。

中村好文 NAKAMURA Yoshifumi

建築家。1948年千葉県生れ。武蔵野美術大学建築学科卒業。宍道建築設計事務所勤務後、都立品川職業訓練校木工科で家具製作を学ぶ。その後吉村順三設計事務所に勤務し、1981年、自身の設計事務所レミングハウス設立。87年「三谷さんの家」で吉岡賞、93年「一連の住宅作品」で吉田五十八賞特別賞を受賞。主な作品に「上総の家ⅠⅡ」「museum as it is」「Rei Hut」「伊丹十三記念館」など。著書に『住宅巡礼』『住宅読本』『意中の建築』(いずれも新潮社)、『普段着の住宅術』(王国社)、『中村好文─普通の住宅、普通の別荘』(TOTO出版)など。

今展によせて 中村好文

古風なガラスの引き戸をガラガラと開けて、初めて「古道具坂田」の店に足を踏み入れたのは1976年の9月末でした。坂田和實さんは店の奥の小上がりの畳にあぐらをかいて坐り、所在なげに煙草を吸っていましたが、入って行ったぼくには目で軽く会釈しただけで、言葉を交わしたりはしませんでした。

この日、ぼくは直径18㎝ほどの、高台のついたロシア製のガラス器を買いました。型ガラスに小さな泡つぶの入った器で、茄子や胡瓜の漬物を乗せたら似合いそうな朴訥な作りと値段(たしか2000円くらいだったと思います)が気に入って買ったのです。残念ながら、この器は買ってから1年もしないうちに落として割ってしまいました。

坂田さんとの付き合いは、その日から40年以上つづいたのですが、「坂田」で買った古道具は40点に満たない数でした。つまり、年にひとつの割合では買っていなかったわけですから、とても「お客」だったとは言えません。しかも、今回「青花室」でご覧いただく30数点の中には、買ったのではなく坂田さんから頂戴したモノも三つ入っています。その三つがどれかについては、皆さんのご想像におまかせします。