3 アメリカの影

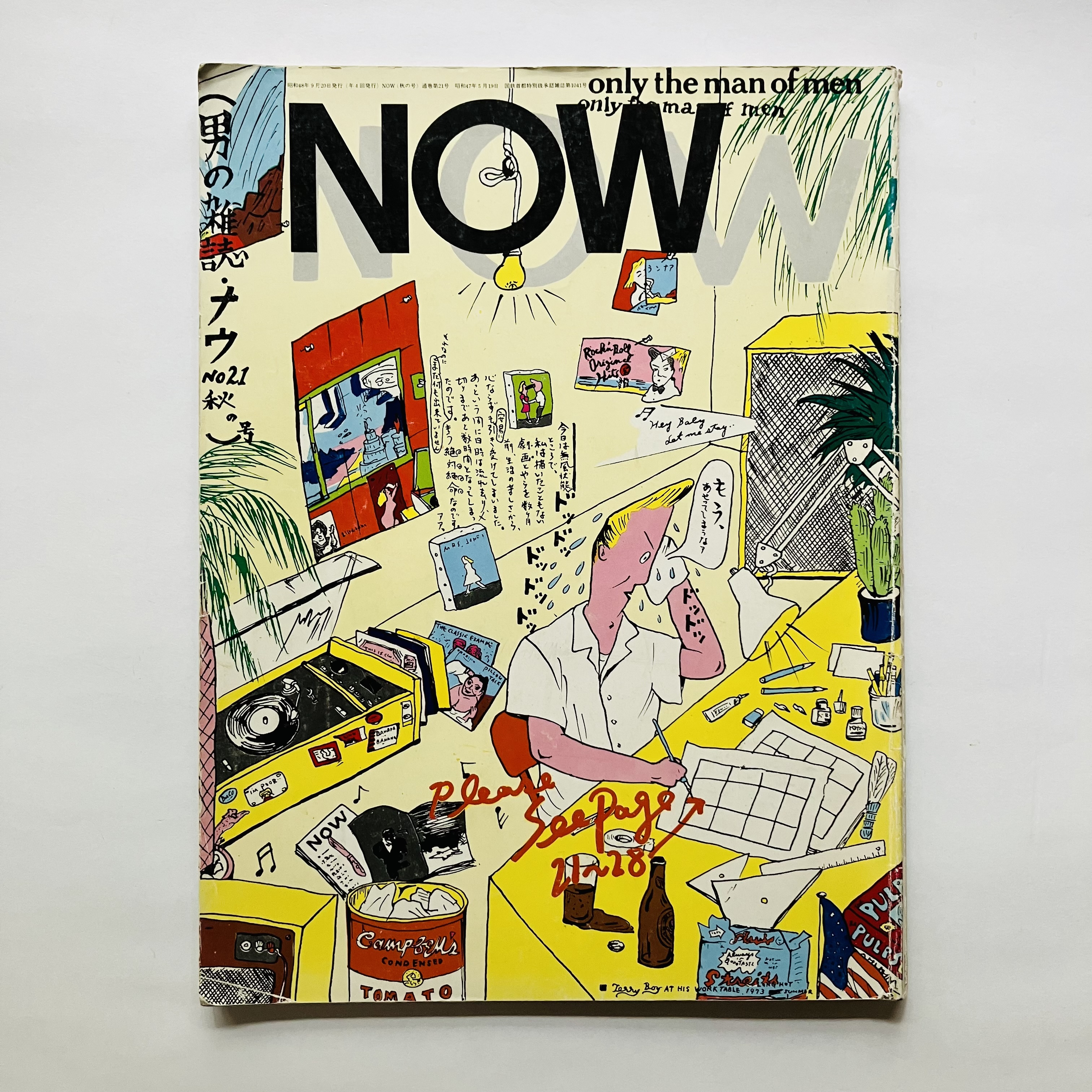

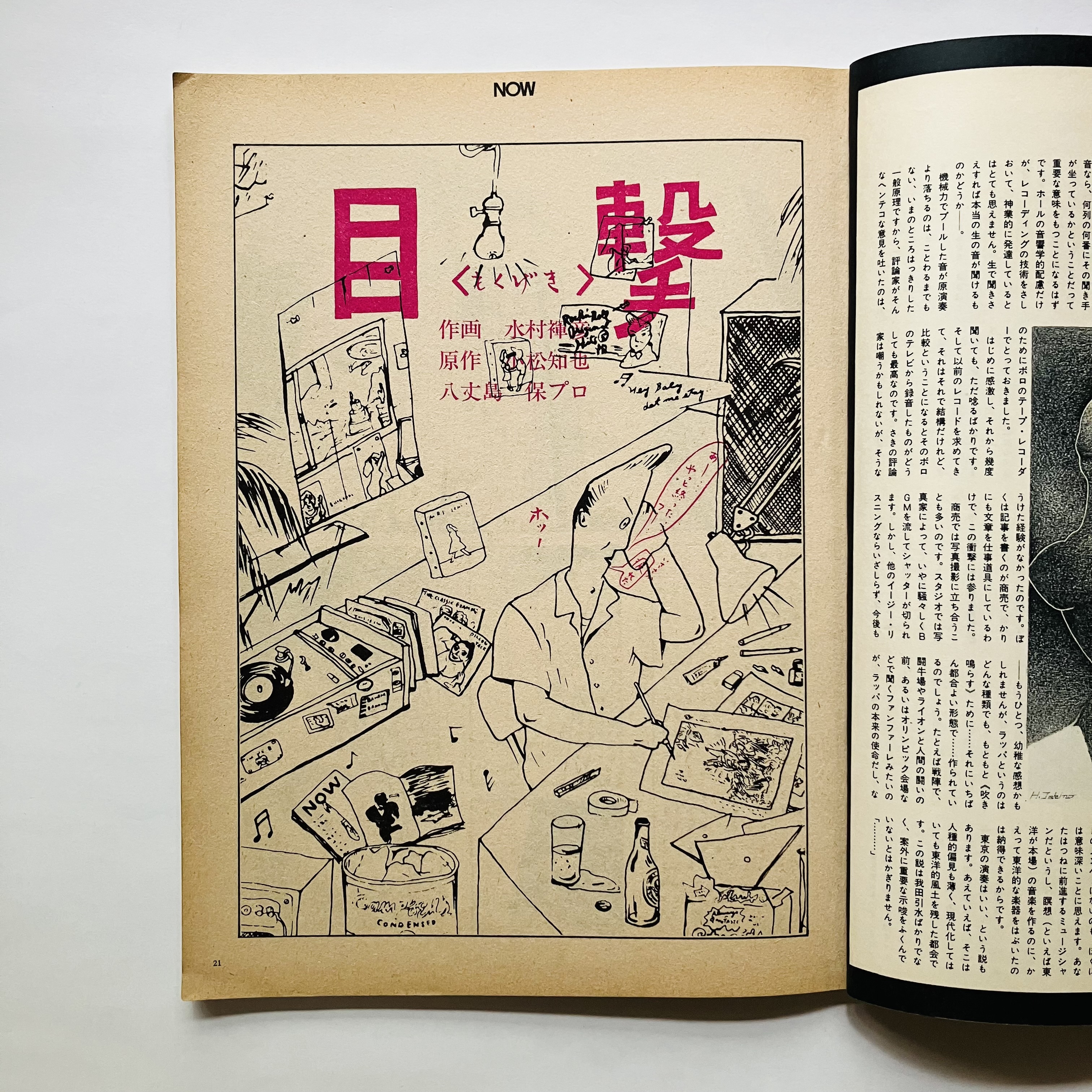

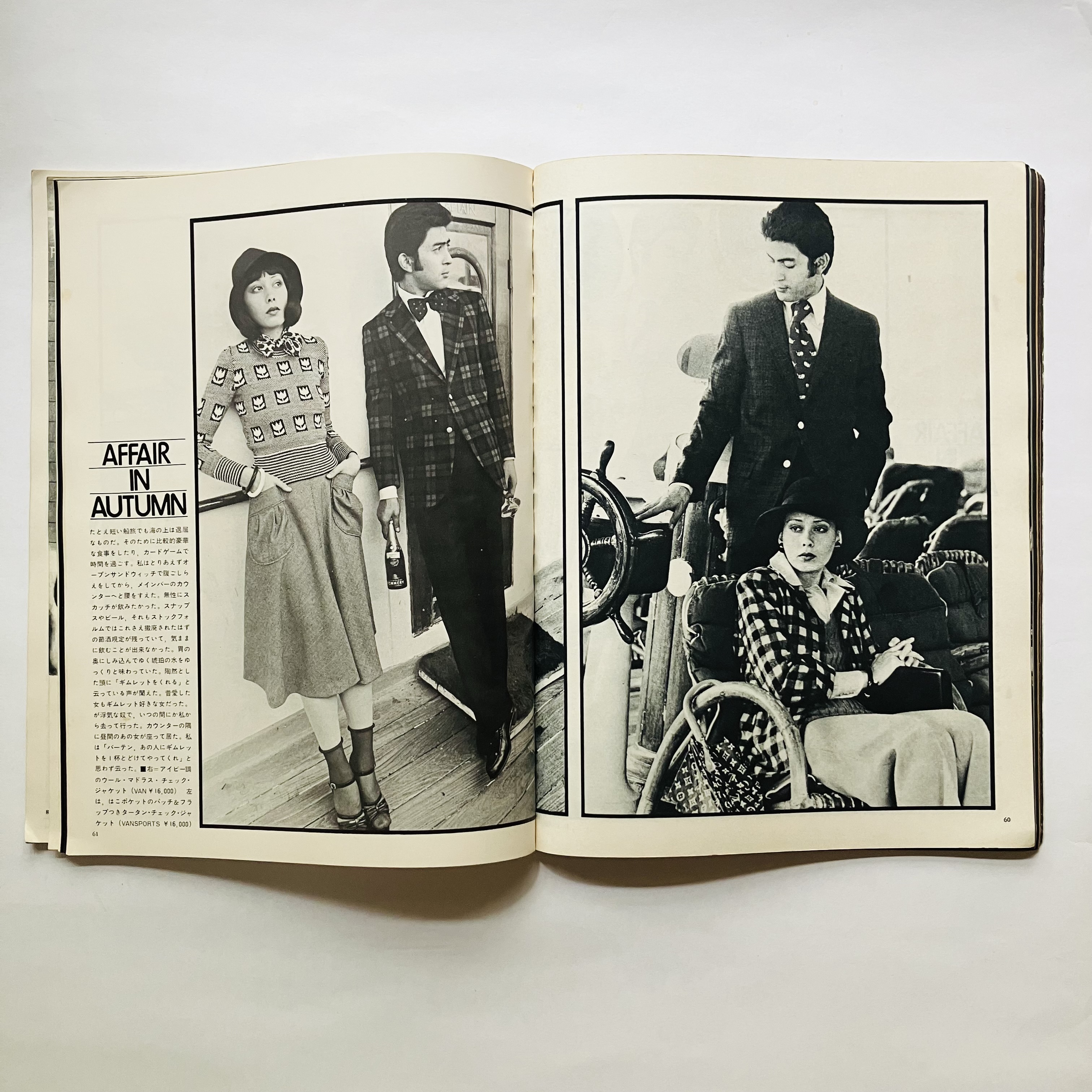

『NOW』1973年秋の号(no.21) 文化出版局

「Terry Boy AT HIS WORK TABLE. 1973. LONG HOT SUMMER」部屋の中にヤシの木とサボテン。ニューヨークのコーシャ食品ブランド〈Streit’s〉の箱の横にはアメリカ国旗。ウォーホルも描いた〈キャンベル〉のスープ缶の絵柄のダストボックス。レコードプレーヤーの傍らにはシルヴィアの『Pillow Talk』のLP。壁にピン留めしたポスターに記された「Rock’n Roll Original Hits」の文字よろしく、中央に座り汗を拭き拭きマンガを描いている、リーゼントヘアー&オープンカラーの半袖シャツの青年。彼こそは、この表紙画を描いた31歳のイラストレーター「Terry」こと湯村輝彦その人と思われる。

「Only the man of men」を掲げる男性ファッション&カルチャー誌『NOW』1973年秋号の表紙は、頭から尻尾まで「アメリカ」一色である。しかし、湯村が自身のスタジオの様子を描いたこのイラストに描かれたアメリカには、60年代半ばからこの当時まだ続いていただろうヒッピーも長髪もベルボトムもドラッグも、ベトナム反戦運動の影も見当たらない。そこに見られるのは、むしろそれ以前の、50年代から60年代前半ごろまでのオールディーズの時代を思わせる、明るく楽しく可愛いアメリカ、“ポップなアメリカ”のイメージだ。

この時代に前後して登場した、湯村とやや下の世代である原田治、WORKSHOP MU!(眞鍋立彦、中山泰、奥村靫正らによるデザイナー集団)といった新進気鋭のデザイナー/イラストレーターたちが揃って「同時代のアメリカ」ではなく「10年(以上)前のアメリカ」への志向を強力に打ち出していたことはまったく見逃せない。こうした彼らの表現と、同年に制作されたジョージ・ルーカスの映画『アメリカン・グラフィティ』(舞台は62年カリフォルニア)との関係を指摘する向きもあるが、湯村らの感性はもっとサブカルチャー的、ストリート的であり、彼らのようなテイストは本家アメリカにも見られない。それは第2次大戦後、経済的に世界の頂点に立ったアメリカの豊かな消費文化──郊外住宅、車、ジーンズ、ハンバーガー、テレビ、ドラマ、ポップミュージック──「アメリカン・ドリーム」のメディア・プロパガンダを占領政策によって正面から刷り込まれた敗戦国の少年たちが生み出した、幻想のアメリカだ。当時の最先端のクリエイターだった彼らが提起した「50’s趣味」はその後、80年代にかけて紆余曲折を経て大きな社会的ムーブメントへと成長し、「チェッカーズ」までつながっていくのだが、その話はまたいつか。

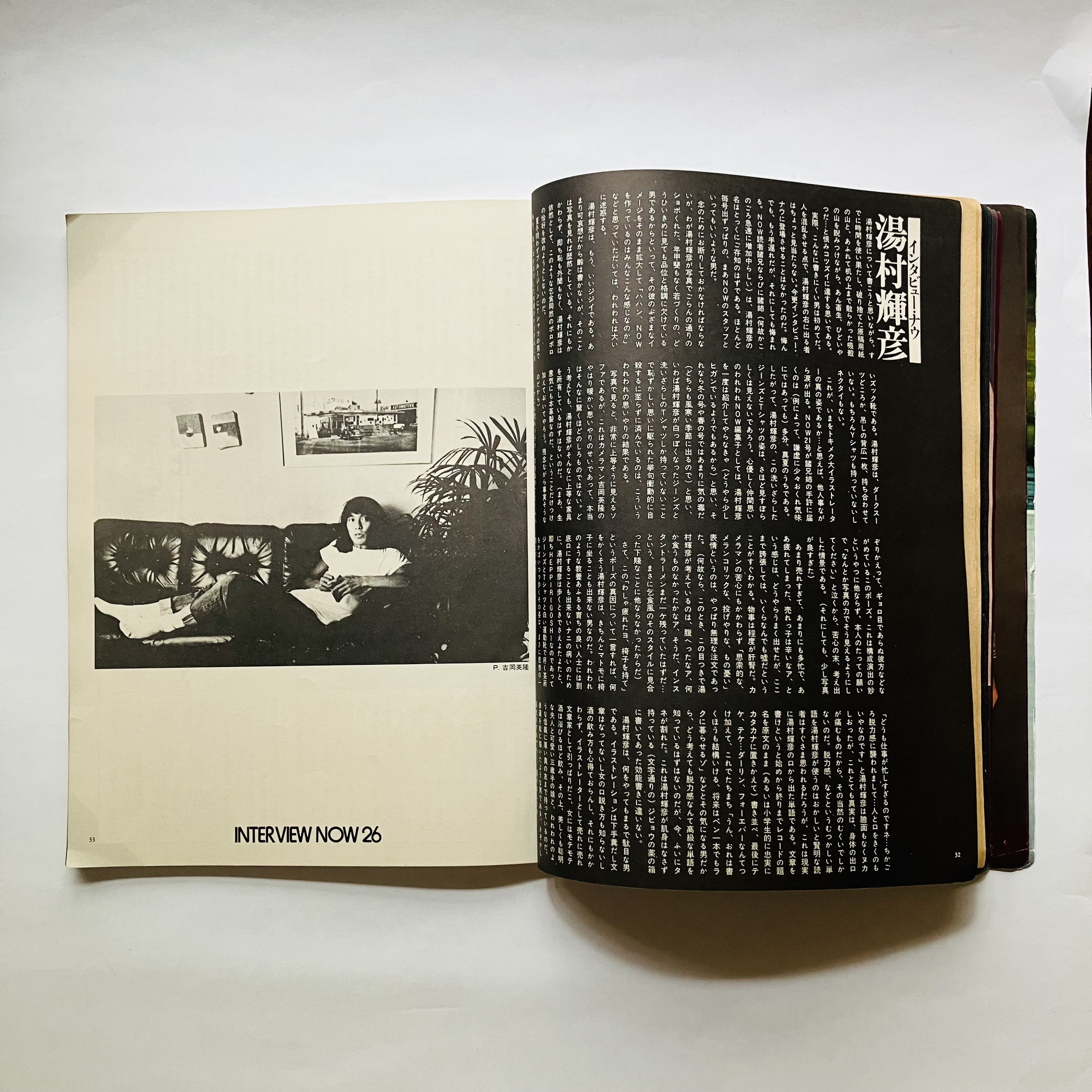

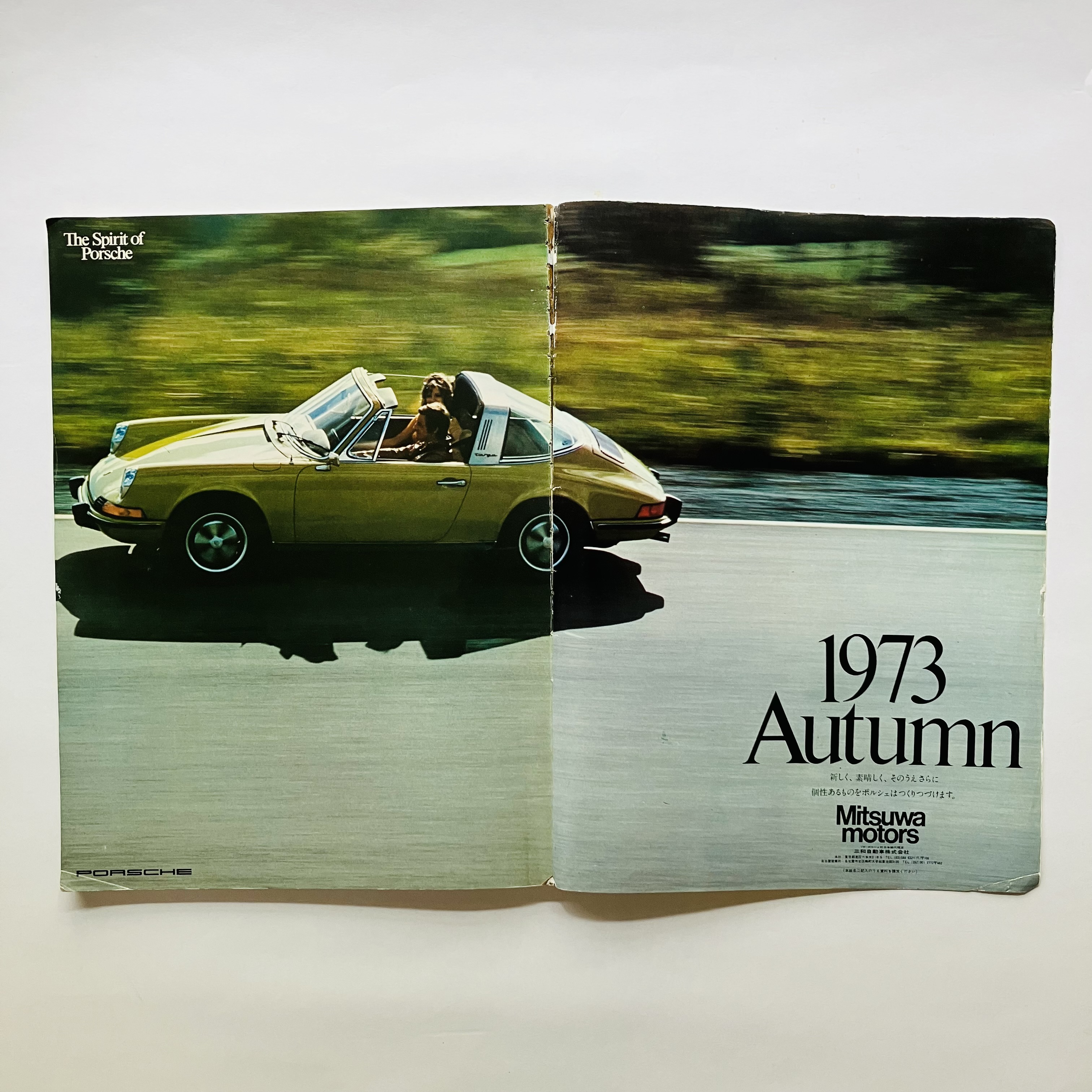

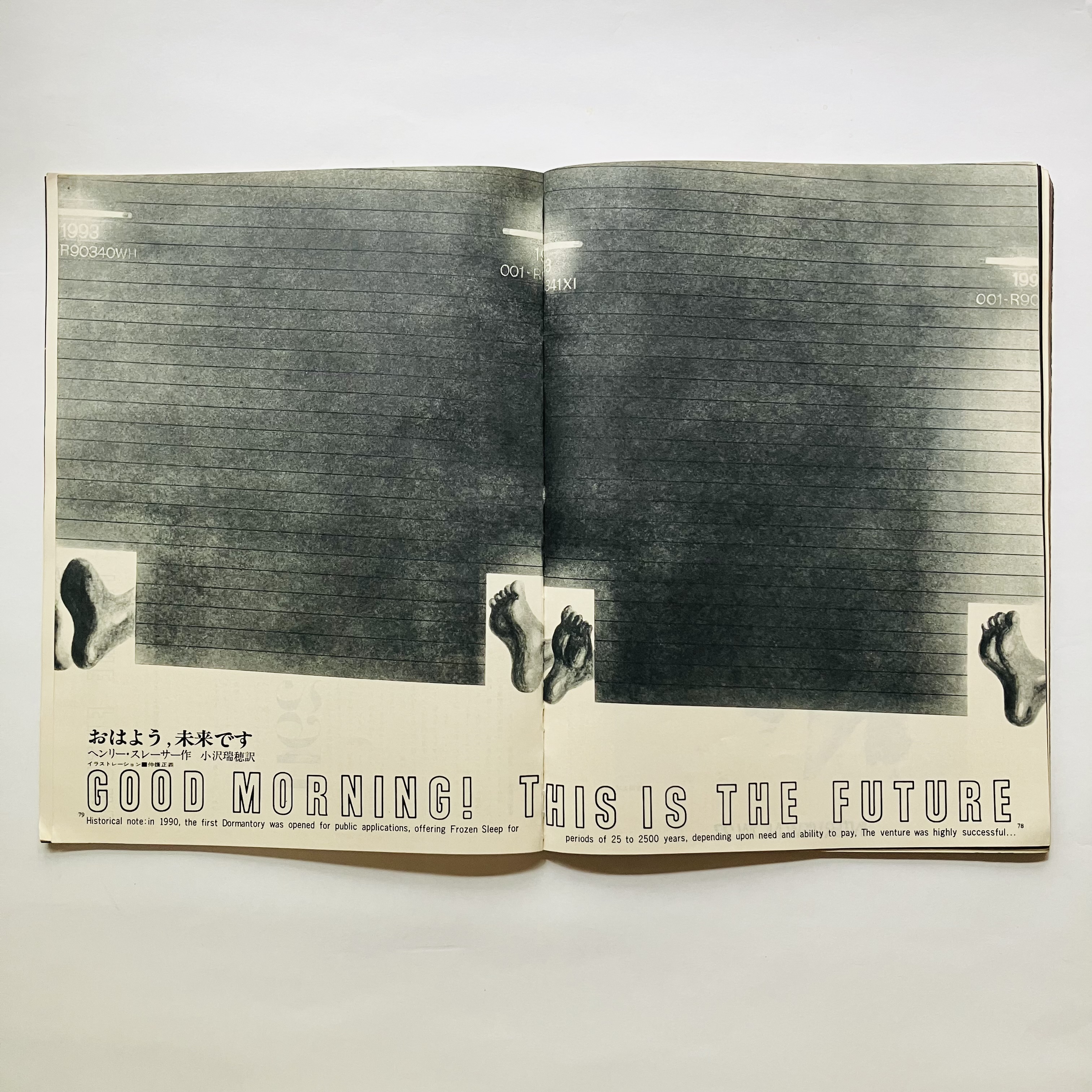

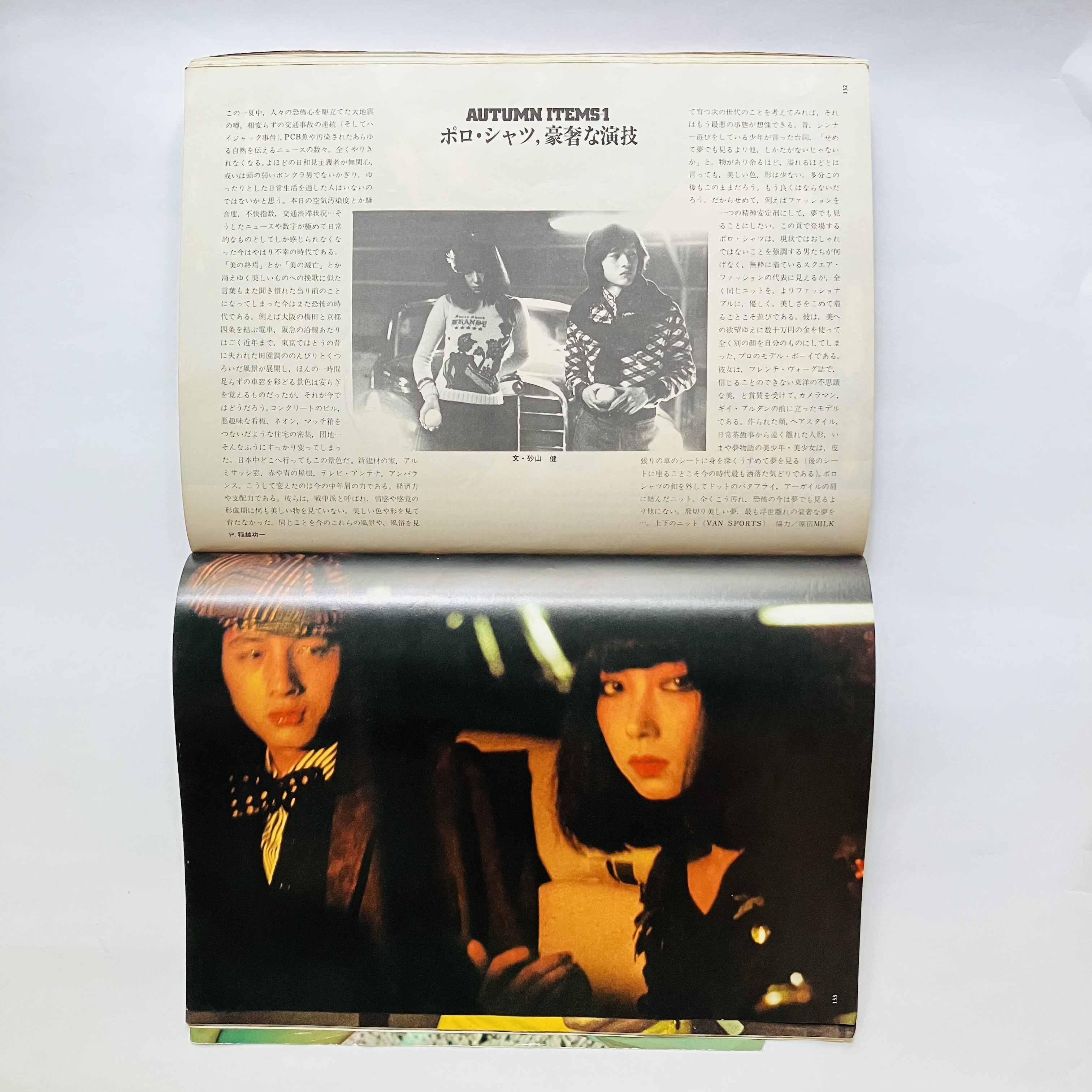

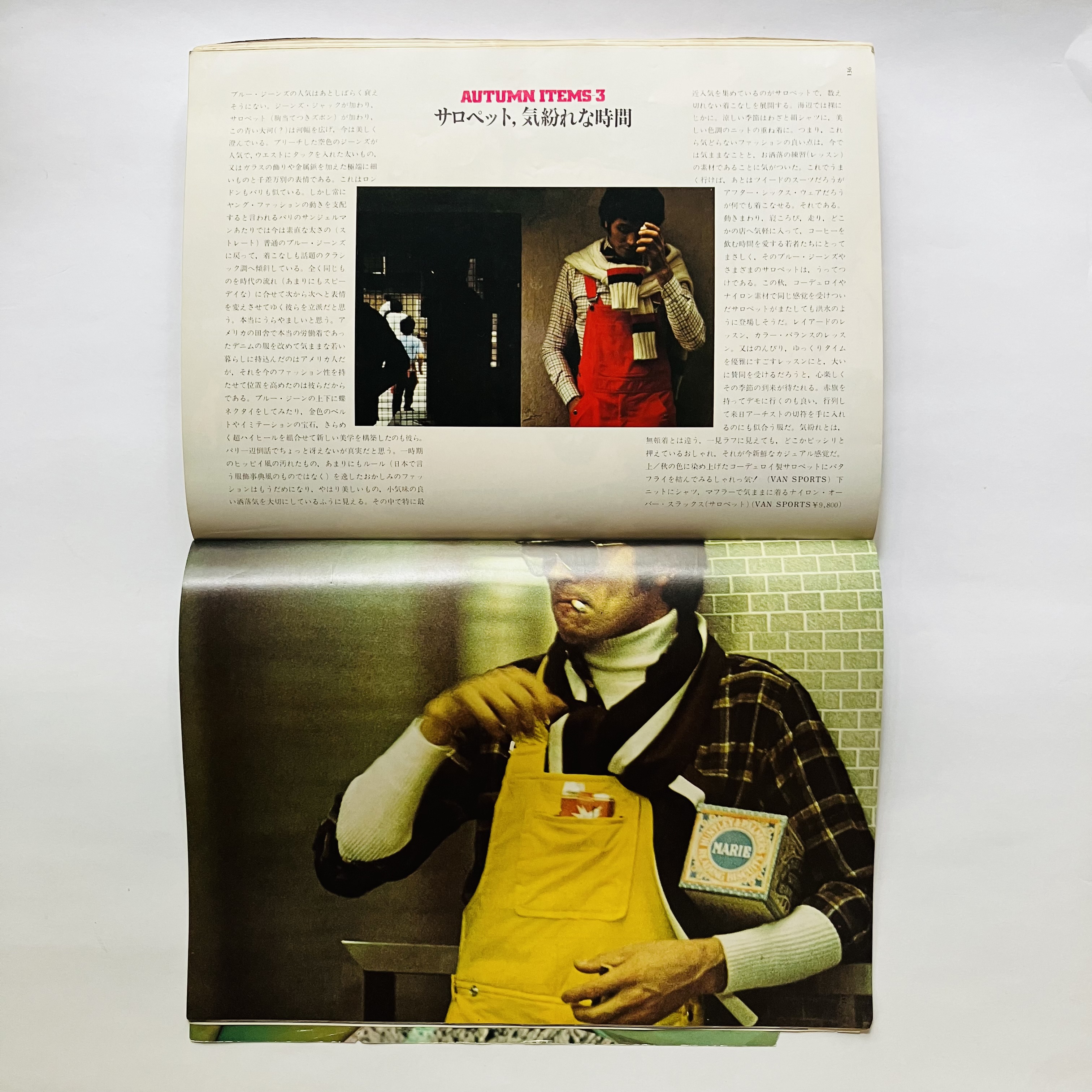

前置きが長くなったが、実のところ『NOW』という雑誌の中身は、この表紙ほどにはポップでも先進的でもないようだ。文化出版局という伝統ある版元の色か、アメカジ志向の〈VAN〉の兄貴分的存在としてトラッドスタイルを打ち出した〈KENT〉のファッションページを筆頭に、どこか大人向けの趣。文芸色も濃く、リチャード・バックの小説『かもめ(Jonathan Livingston Seagull/かもめのジョナサン)』抄訳のほか、都筑道夫、五木寛之、庄司薫など執筆陣も何だかシブい。メインストリームではなく、ダークなアングラ感がありエッジーでもあるが、『宝島』のような若者的サブカルチャー感覚はなく、『平凡パンチ』ほど大衆的でもない。あまり他誌には見られないユニークな編集だ。どういう読者層が読んでいたのだろう?

特筆しておくべきは、誌面デザイン。アートディレクションを担当したのは、伝説的なエディトリアル・デザイナー江島任(えじま・たもつ)。『ミセス』『装苑』をはじめ60年代に日本のクオリティ・マガジンの礎を築いた江島の仕事はここでもクールで大胆、かっこいい。今も昔も広告業界が中心である日本のデザインの世界においては広く知られることのない彼の仕事は、江島の弟子だった木村裕治らがまとめた『アートディレクター 江島任 手をつかえ』(リトル・モア)に詳しい。

しかし欧米のグラフマガジンのごとく洗練された本誌のデザインも、この3年後に登場して男性カルチャー誌に革命を起こした『ポパイ』のラディカルなそれを思えば、どこか前時代的に見える。この後、底抜けに明るい西海岸の幻の光に、すべての影は見えなくなっていってしまうのだ。