4 写真の青春

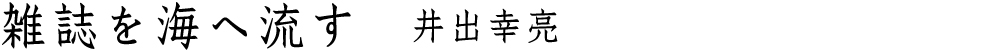

『カメラアート』1935年11月号 カメラアート社

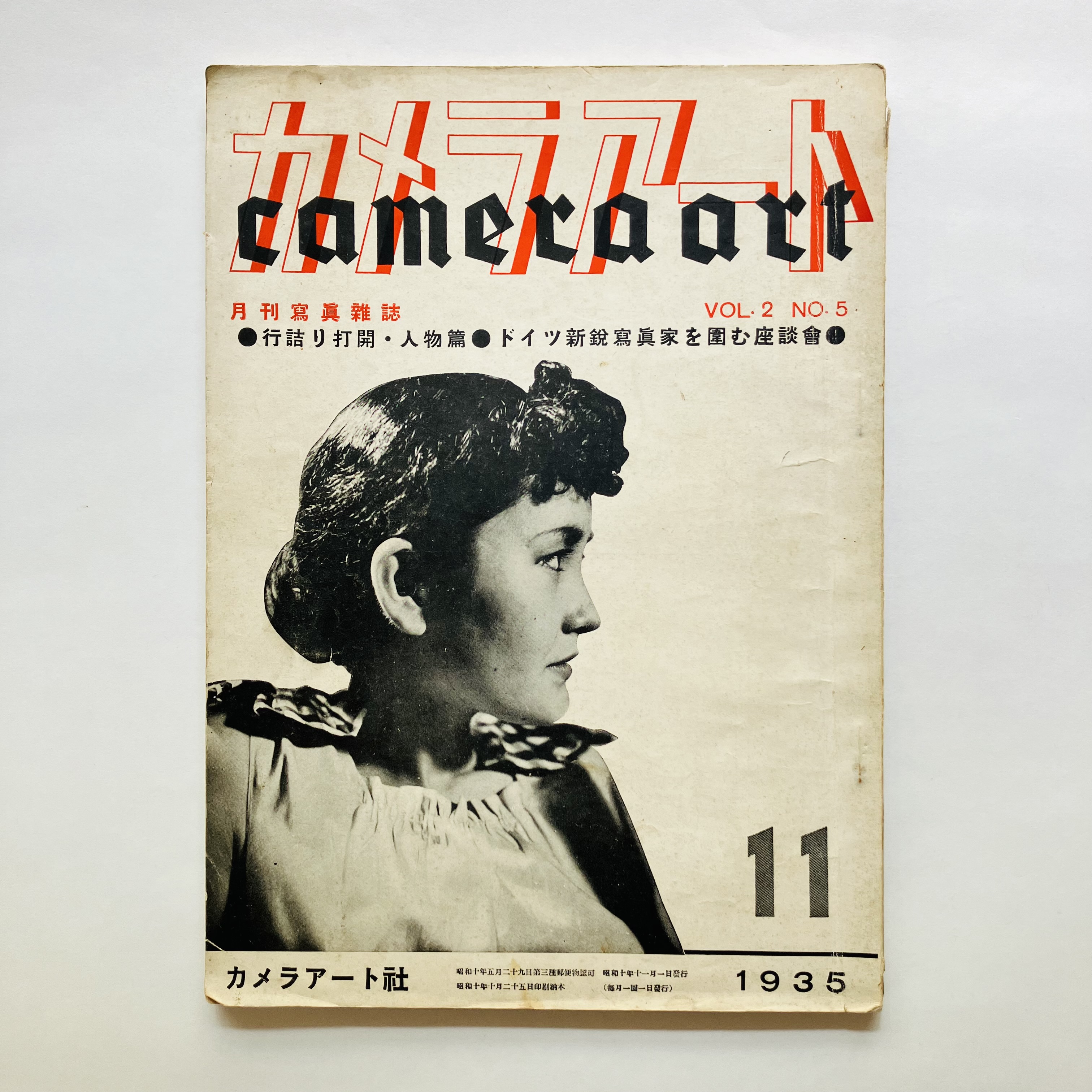

今ならスマホアプリのパスツールでも一瞬でもっと綺麗に仕上げてくれるだろう、ガッツリ大胆な「切り抜き」である。1910-20年代ヨーロッパの前衛芸術運動、ダダやロシア構成主義、シュルレアリズムなどの作品により登場した「フォトモンタージュ」は、当時最新のメディアであった写真を複数枚組み合わせたり、切り貼りしたり、加工・合成することで新たなヴィジュアル・イメージの世界を生み出す実験的手法だった。写真の持つ「客観性」を利用しつつ意図的に操作することで新しい“意味”を付与するそのテクニックが、ポスターと並び雑誌のエディトリアル・デザインにも大いに取り入れられていくことになったのは必然というほかない。元の文脈から離れて特定の何かを強調したり、関係性を捏造したりする演出が、「宣伝(Propaganda)」に最適な効果を生み出したからである。1935年の月刊写真雑誌『カメラアート』11月号表紙、いかにも「モダン」な断髪女性の横顔ポートレートを撮影したのは写真家・木村伊兵衛、デザインを手掛けたのはグラフィック・デザイナー原弘。この当代日本における最高峰のクリエイター・コンビが、陸軍参謀本部の傘下で設立された国策宣伝プロダクション・東方社の「写真部長」と「美術部長」にそれぞれ就任し、対外宣伝グラフ誌『FRONT』を創刊するまであと7年。その誌面では当然のように大判の誌面を活かした写真モンタージュが駆使され、日本の国威や軍事力を誇示する役割を担っていた。

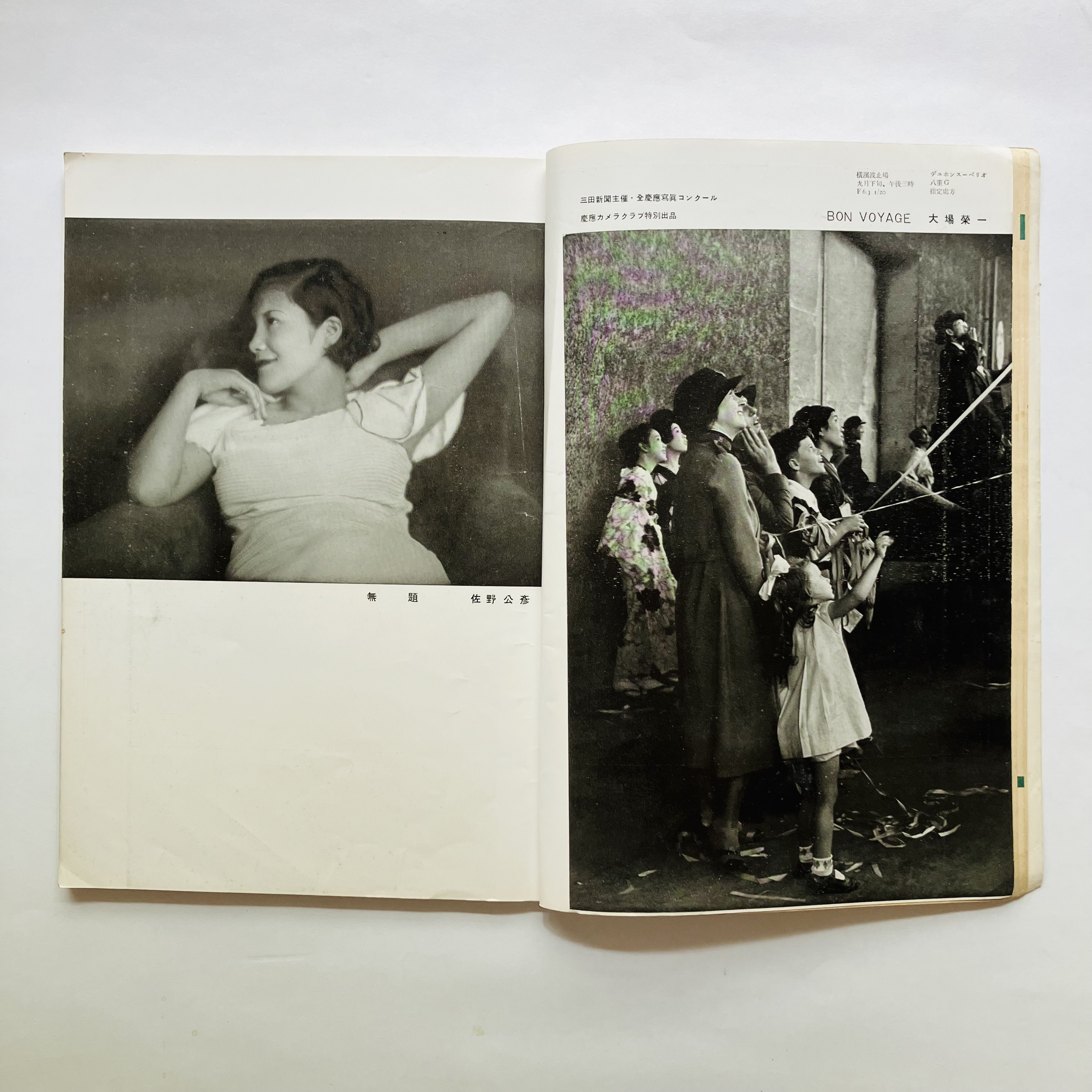

ともかくも、日本では20世紀に入って発展した写真の印刷技術が新聞そしてグラフ誌という記録・報道メディアの隆盛を促す一方で、個人としてカメラを所有して写真を撮り楽しむ「写真趣味」が、富裕層だけでなく中流階層にも広がっていった。21年にはアマチュア向けカメラ・写真雑誌『カメラ』(アルス)が創刊され、その後も『フォトタイムス』(1924年創刊/フォトタイムス社)や『アサヒカメラ』(1926年創刊/朝日新聞社)、32年には木村、野島康三、中山岩太の同人により「新興写真」と呼ばれた前衛的な写真表現を志す伝説的写真誌『光画』(聚楽社)も創刊している。35年創刊の本誌もそうした流れの中にある1冊と思われるが、いつまで刊行されたかなど詳細は判然としない。

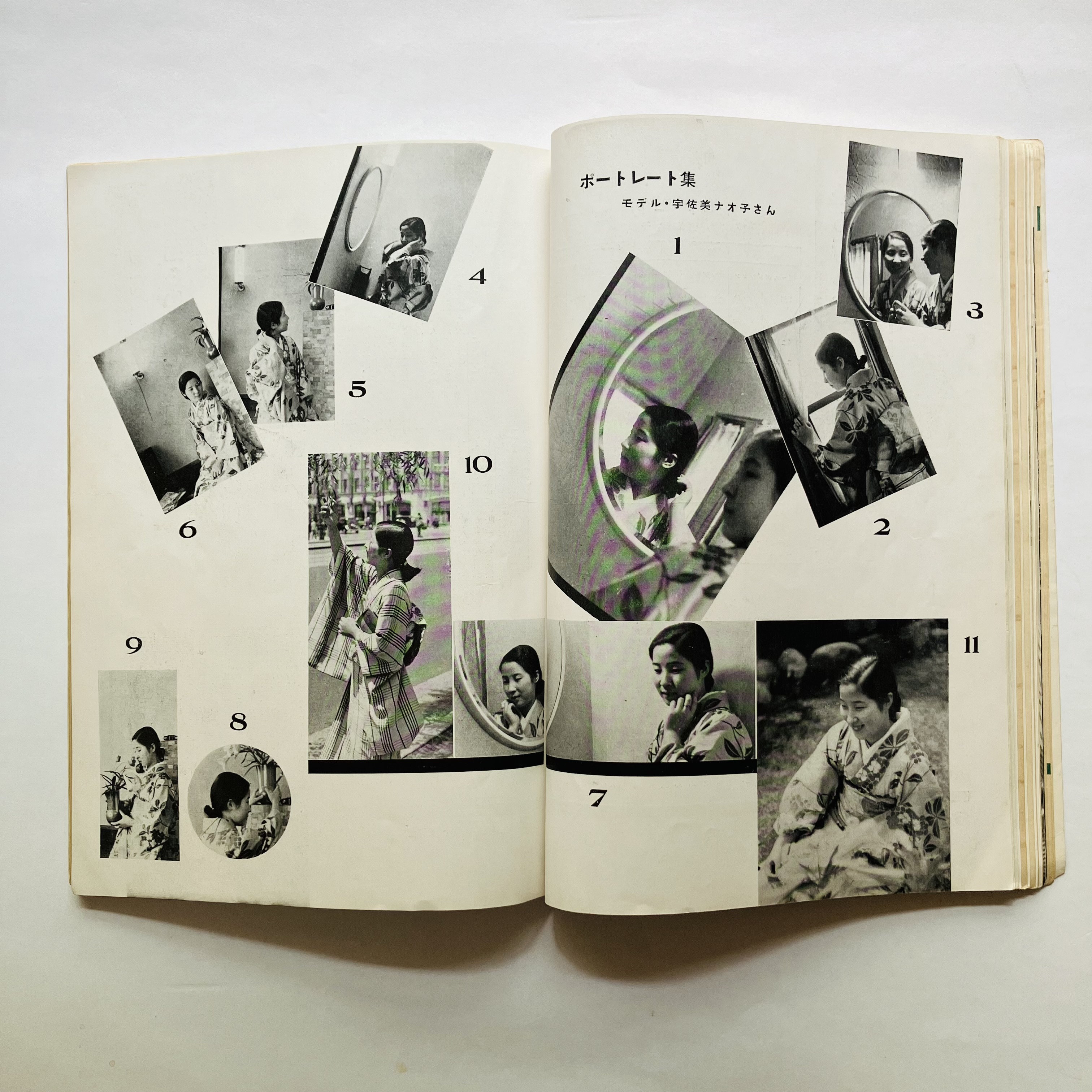

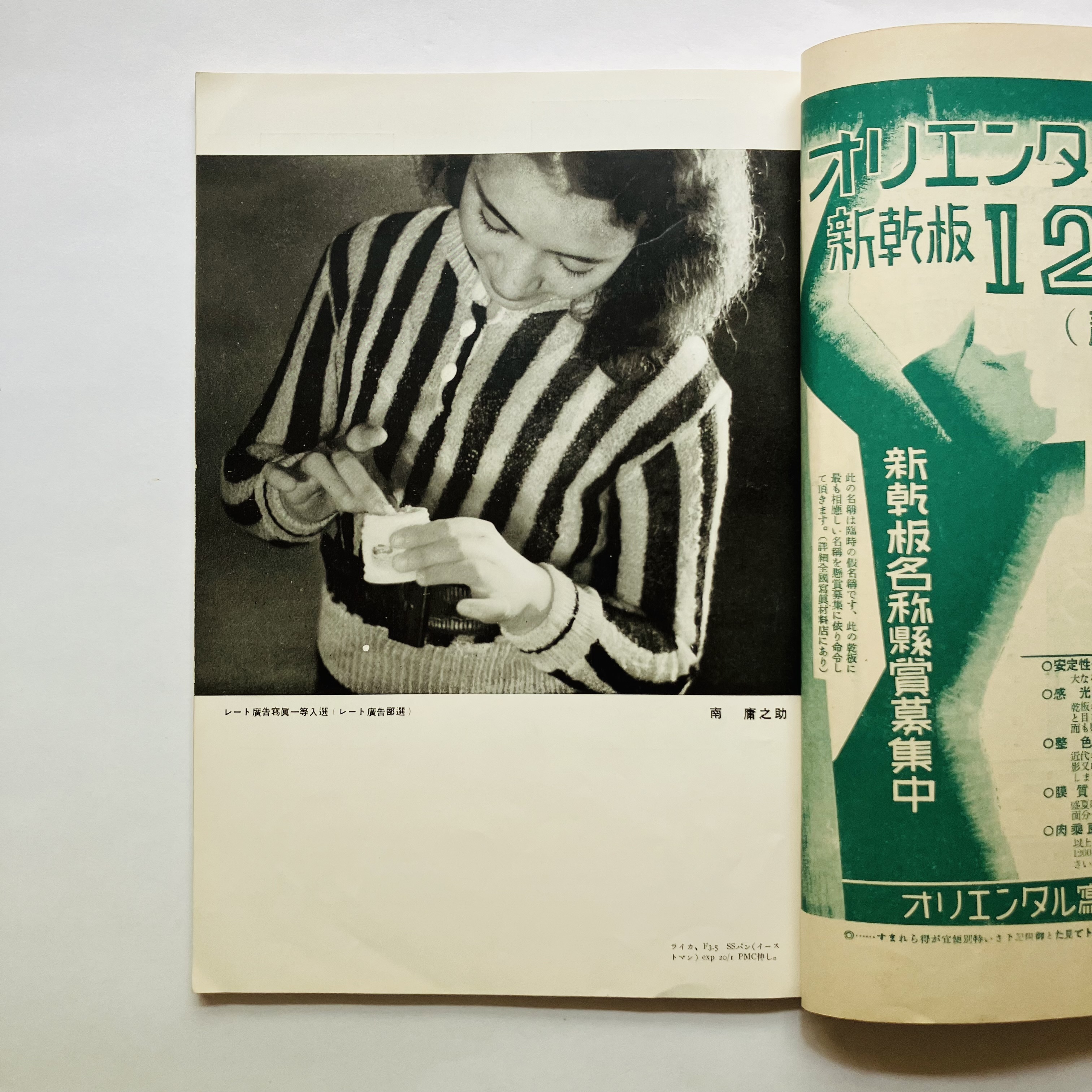

冒頭には連載企画「廣告寫眞の懸賞募集」。企業の広告宣伝に使う写真を広く一般から募集しようというもので、第3回は資生堂の整髪料「ポマドリン」、第4回は明治の乳製品の広告用写真を公募。「所謂これまでの廣告寫眞のように乳幼兒に商品を持たせたようなものは困ります。母乳代用としての明治の乳製品の優良さを表徴する見るからに可愛い健康明朗潑溂さの溢れた乳幼兒の自然なポーズを希望致します」とメーカー側の注文もなかなかハイレベル。1等入選した写真はいわゆる「巻頭グラビア」ページに掲載される。

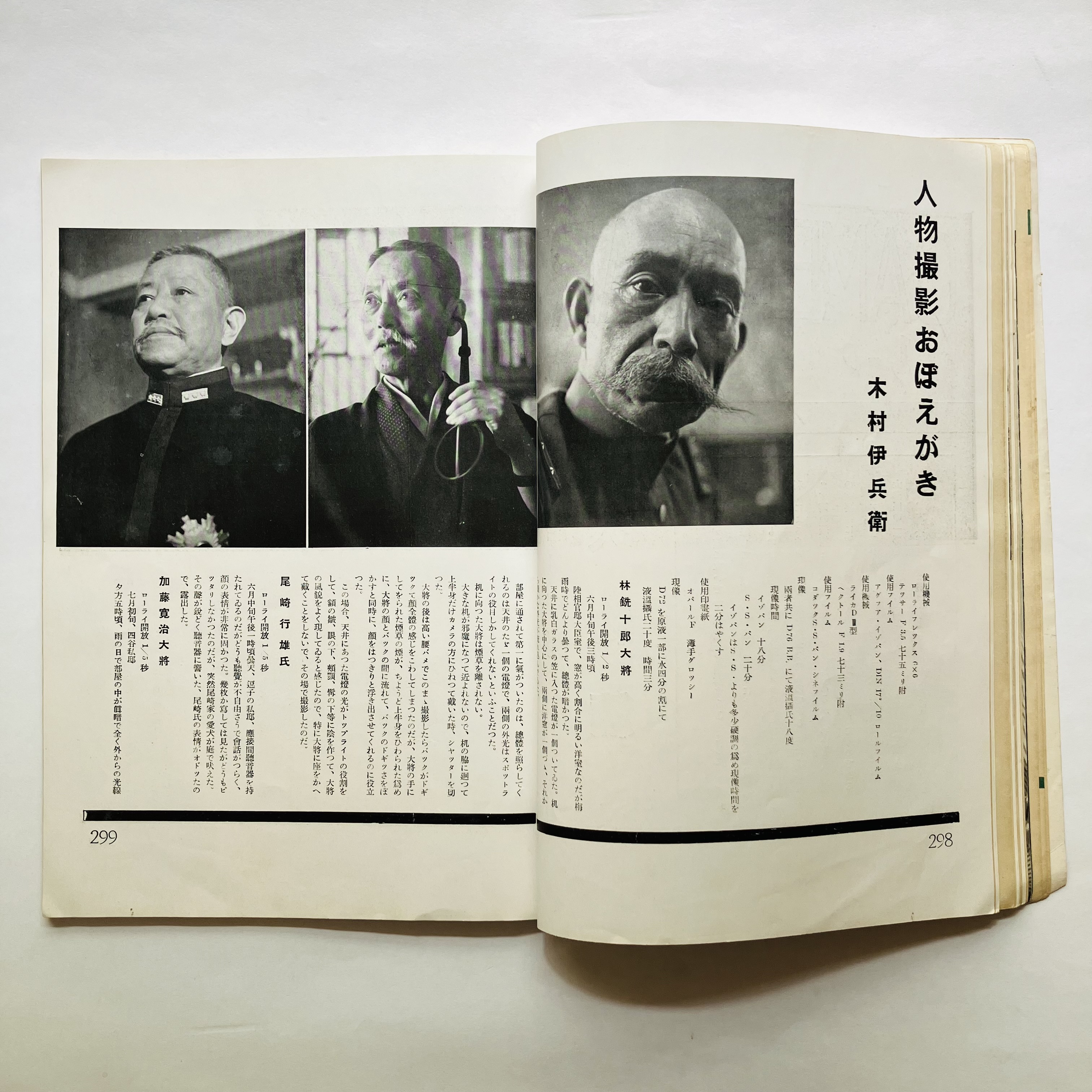

特集は「行詰まり打開・人物篇」。この時点でもう「行き詰まる」くらいに、読者諸兄は己が写真表現に真摯に向き合い切磋琢磨していたのだろう。撮影時のテクニック紹介や木村による著名人(尾崎行雄、徳富蘇峰、横山大観、頭山満ら)のポートレート集と撮影メモ、最新機材の解説、ドイツ人写真家との座談会まで実に充実した内容。表現の革新が進む当時の写真愛好家たちの“熱”がビンビン伝わってくる。

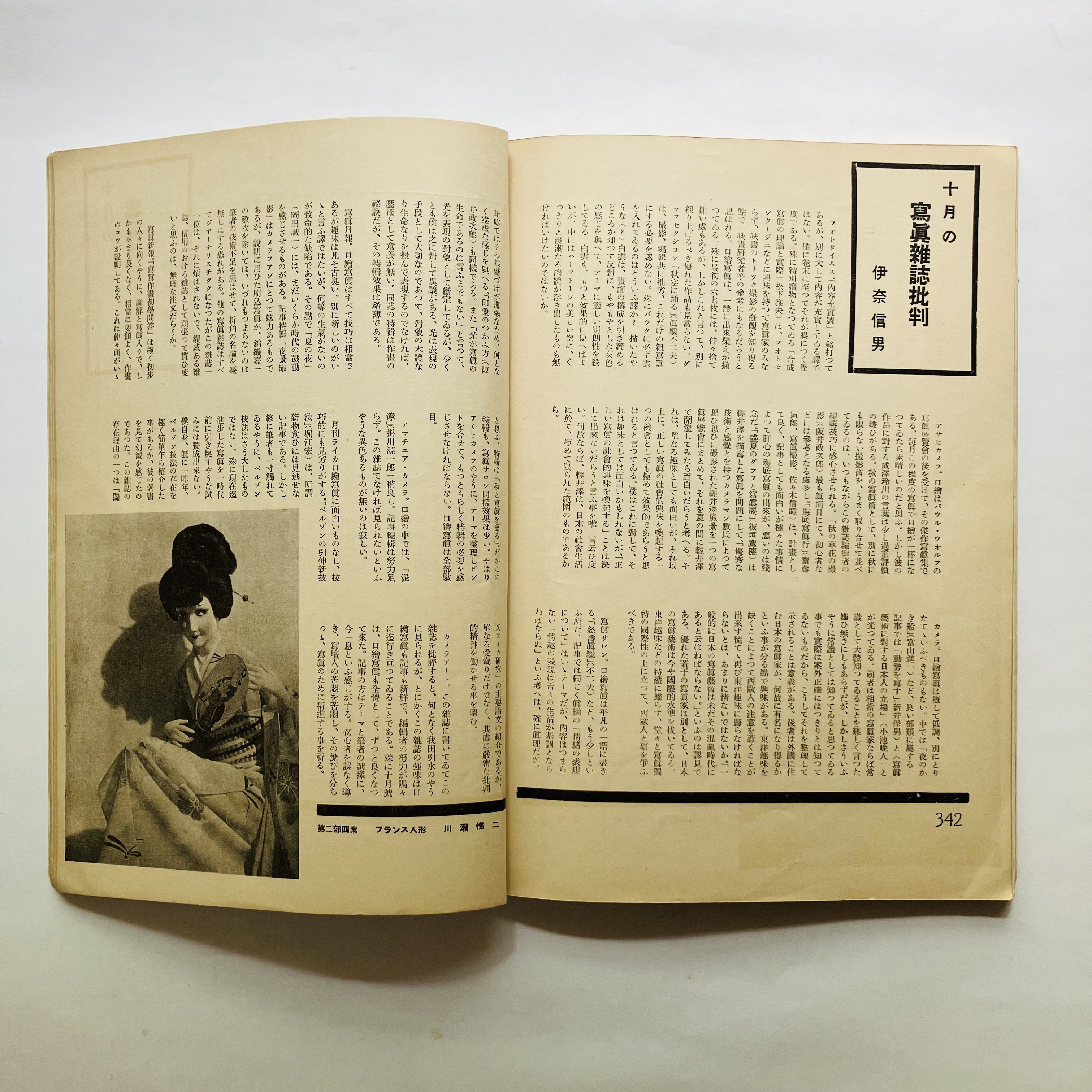

そんなパッションを最も象徴するのは、写真評論家・伊奈信男による「寫眞雑誌批判」なる定例企画だ。毎月、刊行される他社の写真雑誌の内容について検討・批評するというのが面白い。冒頭から「フォトタイムス。内容大充實號と銘打つてあるが、別に大して内容が充實している譯ではない」と辛辣! 『アサヒカメラ』に対しては「秋の寫眞術として、別に秋にも限らない撮影術を、うまく取り合わせて並べてゐるのは、いつもながらこの雑誌編輯者の編輯技巧に感心させられる」とクリティカルすぎるDIS。「寫眞月報。口繪寫眞はすべて技巧は相當であるが趣味は凡そ古臭い。別に新しいのがいゝという譯ではないが、何等の生氣がないのが致命的な缺陥である」。基本、どの雑誌にも大筋は否定的というバチバチのストロングスタイル。文末で本誌『カメラアート』については「とにかくこの雑誌の强みは口繪寫眞も記事も新鮮で編輯者の努力が隅々に迄行き亘ってゐることである」とセルフボーストも忘れない。若く青春期にあった戦前の写真シーンのアツすぎる瞬間が、鮮やかに写し出されている。