我谷盆(わがたぼん)とは江戸時代から昭和前期まで石川県我谷(わがたに)村(現・加賀市)でつくられていた木の盆/器で、木工家・黒田辰秋(1904-82)がいちはやく評価したことや、素朴で類のない作風が好まれ、現代でも「我谷盆」と称する作を手がける木工家はすくなくないのですが、その実像はよくわかっていません。1995年刊の『山中町史−現代編』にはこうあります。〈江戸時代初期以来、我谷村では木端へぎを副業とする人が多く、特に冬仕事の余暇に盆、椀、皿を作り近郷に販売していたが、このような生活用具の一つとして作られた木地盆を一般に我谷盆といい、地元では「太助盆」とよんでいる。/地元の栗材を用いて、丸太を輪切りにする素朴な製法で、丸のみで平行線を鮮明に刻み、素朴な中にも美しい装飾となっているのが、この盆の特徴といわれている〉

『工芸青花』の新刊21号では、小松義宜さん(骨董商/honogra)の協力により「我谷盆」特集を組みました。その刊行記念展です(販売有)。我谷盆の古作三十数点をまとめて紹介する機会は稀と思います。ぜひおはこびください。

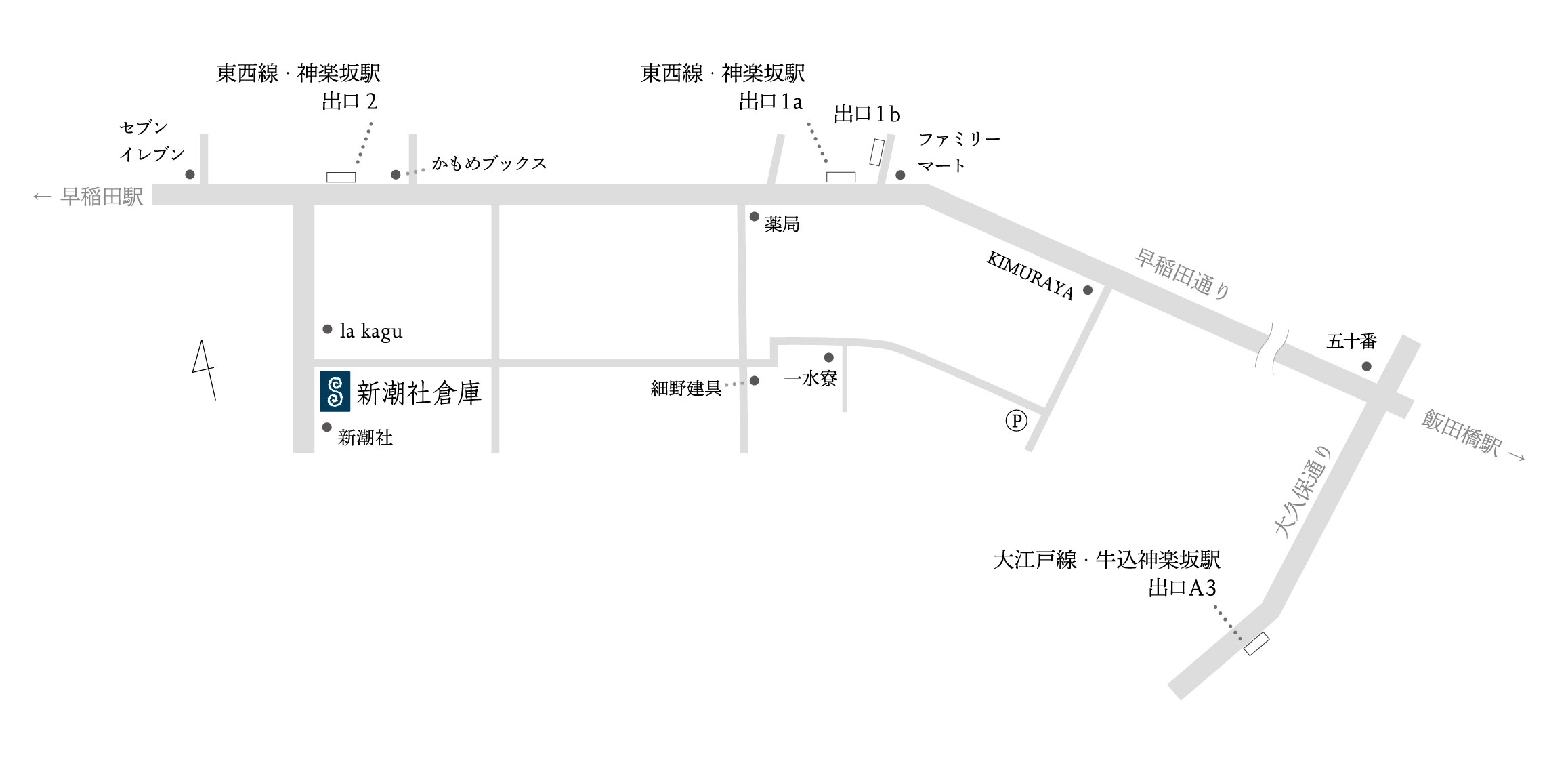

会期|2025年10月17・18・19日(金土日)

*10月17日は青花会員限定

時間|12-18時

会場|青花室

東京都新宿区矢来町71 新潮社倉庫内(神楽坂)

出品|小松義宜(honogra)

講座|富井貴志|我谷盆と「欲」

日時|10月18日(土)18時半-20時

会場|青花室

小松義宜 KOMATSU Yoshinari

骨董商。「honogra」店主。1974年生れ。28歳でゼネコンを退職、「夏日屋」として開業。2021年2月「honogra」開店。

今展によせて 小松義宜

「ええ盆でしょ」と骨董の仕事を始めた頃に見せてもらった古い盆。それが我谷盆だった。北陸に仕入れに行くと必ずその方のところで朝食をいただく。氷見の丸干し、具沢山の味噌汁、それに野菜の炊物、それらのものを地元の作家さんが作った我谷盆に乗せて出してくださるのだ。我谷盆はそんな食事によく似合うのだが、生乾きの栗材を使うために反ってカタカタするし、魅力のはずの溝で器も座りが悪い。お邪魔した先で使うには少々気を使い、気の抜けぬ盆なのだ。でも、その盆は毎日使われ、いい慣れの堪らぬ木味になっている。

我谷盆が生まれた我谷村は、昭和33年にダムの底に沈み、歴史と記憶も名実ともに我谷盆は幻となって67年、古作の我谷盆がこれだけ揃うこともないでしょう。知れば知るほどに謎だらけの縦の線の魅力を一緒に眺めて考えていただける場所になればと思っています。

・我谷盆 明治時代 栗 33.3×43.4×3.3cm

・我谷盆の産地だった我谷村が沈むダム湖

・我谷盆 明治時代 栗 25×30×3cm

・漆絵市松文我谷盆 明治-大正時代 栗 33×35×2.8cm

・我谷盆 明治-大正時代 栗 16.8×24×7cm

・我谷盆 明治-大正時代 栗 28.7×40.5×5cm

・我谷盆 明治-大正時代 栗 17.3×19×6cm

・我谷盆 明治-大正時代 栗 17.7×27.5×6.1cm

・我谷盆 明治-大正時代 欅 21.4×29.9×3cm