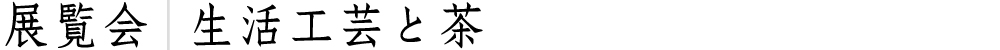

「生活工芸」を代表する3作家による6度目の展観。今回の主題は「茶」です。

あくまでも食器文化であり、茶道具とは距離をとってきたはずの生活工芸が「茶」──ただし中国茶──と接近しはじめたのは2010年代に入ってから。中国、台湾の茶人たちが、彼らの作を茶器として見立てづかいをはじめてからです。その後、彼地の注文にこたえて茶器をつくりはじめるのですが、そこには、たとえば茶の湯の茶碗と飯碗をへだてる「茶味」のようななにかがあるのか、それとも、それがないからこその「生活工芸」なのか──といったことを、考えてみたいと思いました。

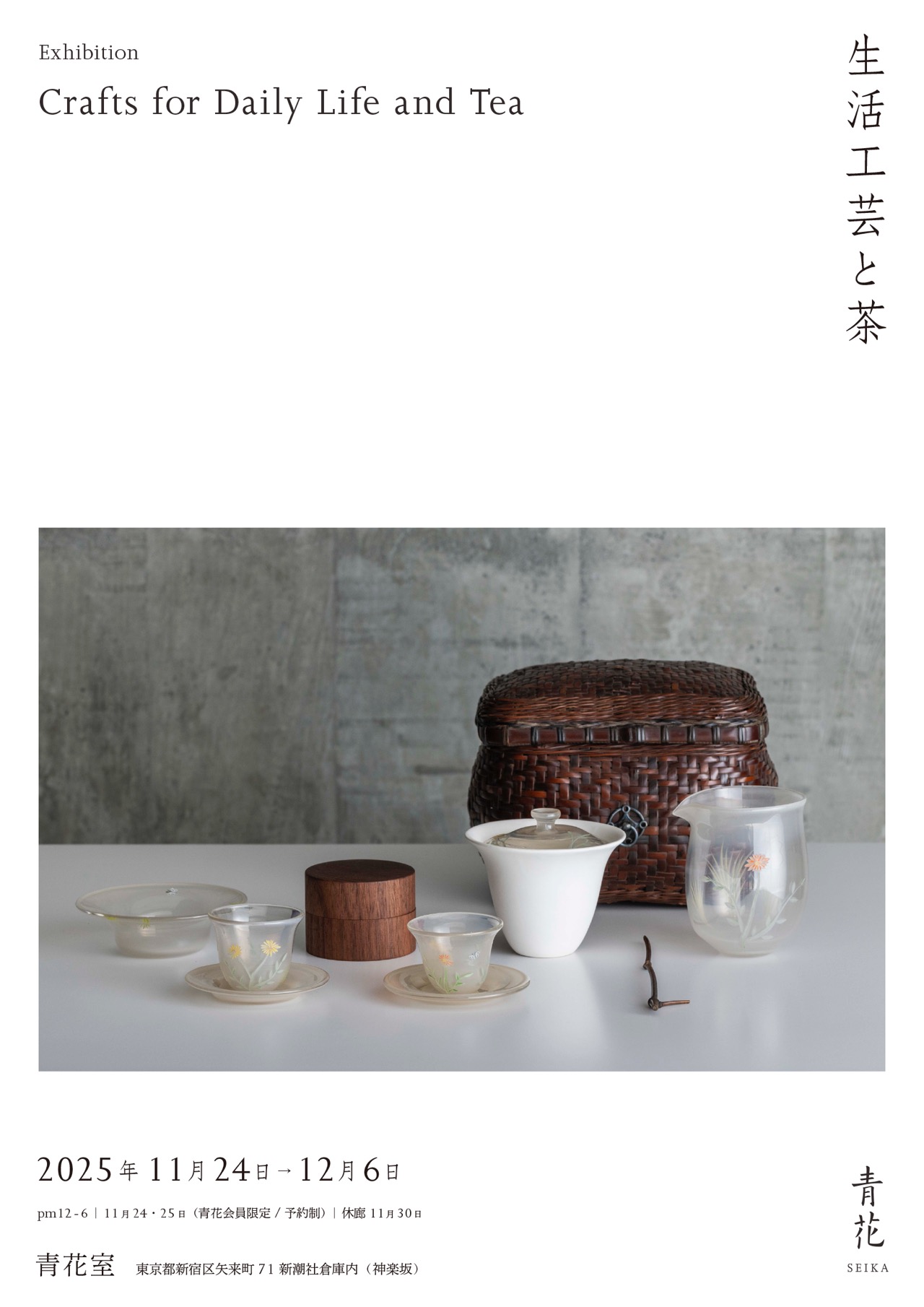

安藤さん、辻さん、三谷さんの各自が創案、監修し、ほかのふたりと共作した茶箱7組を主に、3人の新作茶道具を展示販売します(茶箱のみ入札制)。また、3人の「茶」との距離、考えを知るための茶会、鼎談もおこないます。そして、生活工芸と中国茶をむすびつけた先駆者のひとり、謝小曼さんによる「生活工芸茶会」も開催します。

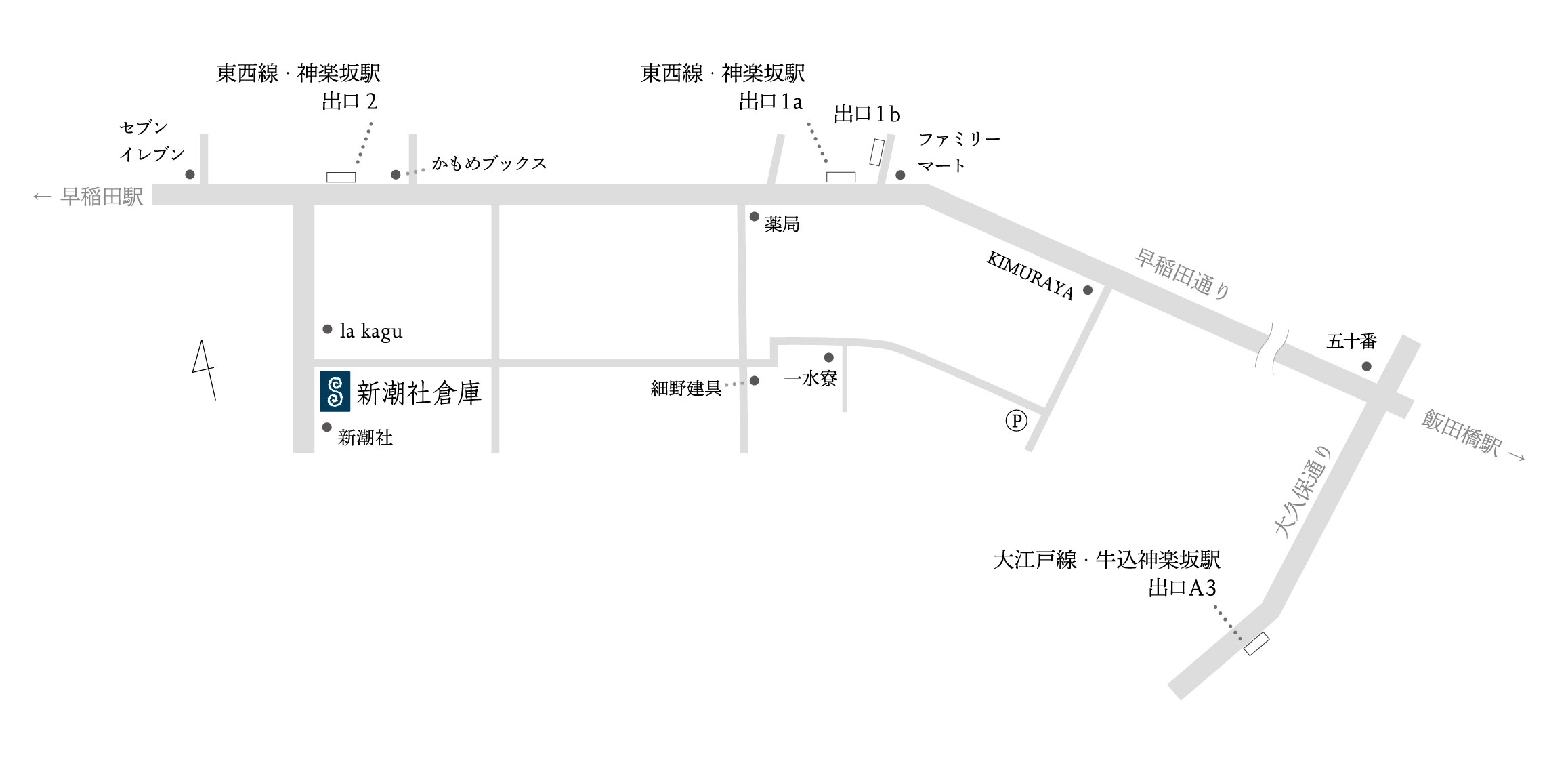

会期|2025年11月24日(月祝)-12月6日(土)

*11月24・25日は青花会員限定(予約制)

休廊|11月30日

時間|12-18時

会場|青花室

東京都新宿区矢来町71 新潮社倉庫内(神楽坂)

出品|安藤雅信(陶芸家)/辻和美(ガラス作家)/

三谷龍二(木工家)

協力|謝小曼/秦志伸

*入場予約は以下より(青花会員用/時間指定制)

11月24日(月祝)

11月25日(火)

催事|生活工芸茶会1|安藤雅信+辻和美+三谷龍二

日時|A|11月23日(日)13時半-15時半

B|11月23日(日)17時-19時

会場|青花室

鼎談|安藤雅信+辻和美+三谷龍二|「生活工芸」と茶

日時|11月24日(月祝)18時半-20時半

会場|青花室

催事|生活工芸茶会2|謝小曼

日時|C|11月24日(月祝)11時-13時

D|11月24日(月祝)14時半-16時半

E|11月25日(火)14時-16時

会場|青花室

安藤雅信 ANDO Masanobu

陶作家。1957年岐阜県生れ。武蔵野美術大学彫刻学科卒業後、多治見で焼物製作を学ぶ。1998年「ギャルリ百草」開廊(多治見市)。著書に『どっちつかずのものつくり』(河出書房新社)等。

辻和美 TSUJI Kazumi

ガラス作家。1964年石川県生れ。商業デザインを学んだのち渡米、カリフォルニア美術大学でガラス製作を学ぶ。帰国後、工房「factory zoomer」設立(1999年。金沢市)。著書に『わたしの中国茶』(BON BOOK)等。

三谷龍二 MITANI Ryuji

木工家。1952年福井県生れ。1981年、工房「PERSONA STUDIO」設立(松本市)。2011年「ギャラリー10cm」開廊(同)。著書に『手の応答−生活工芸の作家たち』(新潮社青花の会)等。

喫茶文化と日常 安藤雅信

焼物が多様な展開を続け、多種の器を季節に応じて使いこなしている国は、日本をおいてほかにないだろう。歴史を遡ると、利休以降の喫茶文化が民間に浸透し、日常の営みに活かされていることが要因である。桃山時代に利休は時の権力への対抗文化として生活道具を茶道具として使い始め、巧みに見立て使いもするようになってワビサビの概念を確立し、既製の価値観のベクトルをうやむやにした。物に価値があるのではなく、物を使いこなす技と眼に価値があるとした革新性が、その後の多様性に繋がっている。

先鋭的な茶の湯は古田織部までは続いたが、江戸時代になって様式化し、革新的な発展はなくなった。それに替わり、煎茶文化が文人趣味的な対抗文化として浸透し、現代にもかろうじて、薄まりつつも引き継がれている。ここ20年ほどの間に、台湾茶・中国茶が広がったのは、漢字文化圏に文人趣味的な要素が共通項としてあるからだろう。茶道・煎茶道が「道」となって堅苦しくなった日本では、喫茶文化を日常に戻そうという、人々の潜在意識も働いているように思う。台湾茶・中国茶が「生活工芸」と相性が良いのは、「生活工芸」がスタイルを持たず、多様な時代に順応しているからだ。現代の文人趣味的文化を生活工芸的に醸成していけば、細く長く続いていくだろう。先ずは旅茶箱を外に持ち出して、文人趣味ごっこを楽しんでみませんか。

ジャパニーズ・チャイニーズティー 辻和美

2000年を過ぎた頃、身近な生活シーンで使われることを重視したモノ作りの担い手たちが日本の各地で現れました。その時代の既存の工芸に対し、振り子のように振れて、生活や日常をテーマに掲げて、器から生活洋式まで提案する作り手たちです。今は「生活工芸」と呼んでいますが、私もそのひとりだと認識しています。私たちは、2010年過ぎから、台湾や上海などアジアの各地で作品展を開くことが増え、現地との交流も増え、自然と中国茶に出会い、現地の茶人のリクエストと共に道具を制作、提案してきました。

それから15年、今では、日本人作家が中国茶の道具を作るという、一見、不思議な現象が普通に起きています。中国や台湾では日本発の茶道具から始まる新しい風景が、そこかしこで生まれています。特に、若い茶人の心を惹きつけていて、日本人の作家の道具による茶席など、興味深いことが起きています。作家側とすれば、フラリと舞い降りた「中国茶」という新しいテーマは、多くのチャンスと可能性をくれていると思います。中国茶が生まれて4500年以上、この長い歴史の中で日本人がその歴史に一滴を落とすなんて、もしかしたら、この日本の生活工芸が初めてだったんではないかと思うのです。

そう思うと、少し嬉しい気分になるのでした。

生活工芸と茶 三谷龍二

眺めるだけでなく「使う」ことを重視する点で、生活工芸は侘茶から深く影響を受けているように思います。飾られたままの道具と、人が実際に手に取って使うときの道具とでは、表情がまったく異なります。その時眠りから覚めたように、生き生きとした世界が立ち上がる。そしてその時のなにげない人の仕草さえ美しく、その瞬間に生まれる一期一会の時間が愛おしく感じられます。

喫茶をお茶に限定しなければ、現代においてコーヒーは最も日常的に親しまれている飲み物でしょう。日本人はこれまで海外の文化を咀嚼し、独自に洗練させてきました。コーヒーの焙煎家が客の前で1杯ずつ淹れる、「コーヒー手前」と呼びたくなるような会も行なわれており、それもまた新たな喫茶文化といえるのではないでしょうか。私自身は、ものごとを極めるよりも、その中間に身を置きたい性分なので、より日常的な営みのなかで喫茶を楽しみ、道具のことを考えていきたいと思っています。

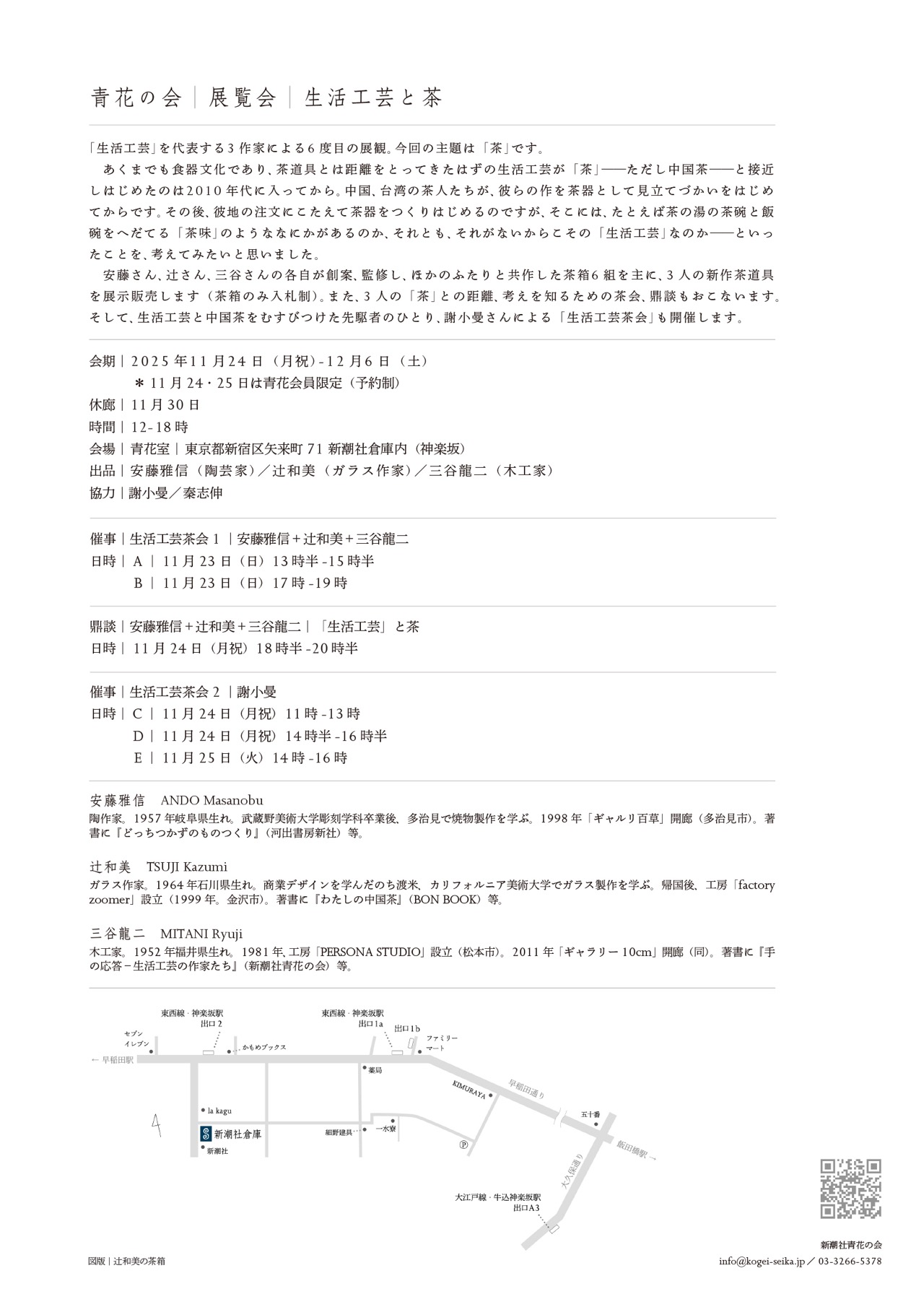

2・6|三谷龍二の茶箱

3・7・8|安藤雅信の茶箱