6 道具と機械

本をつくるという工程にはシンプルながらも多くの工程があって、一から説明しようと思うともう気が遠くなってしまうので、まずは作ってみよ、現場に入れ、ということになりがちなのだが、今回はとりあえず最終工程ともいえる印刷のことを考えてみる

印刷は、とここで印刷の種類を紹介しようと思うとそれも気が遠くなってしまうので、まず、いまのところ世間で一番広く使われているオフセット印刷のことを考えてみる。

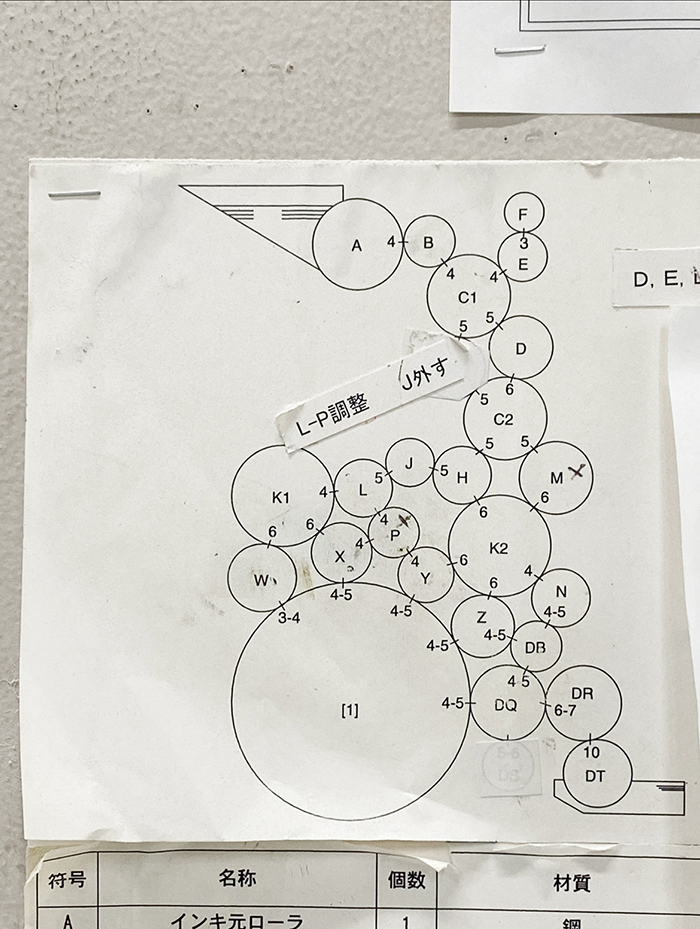

オフセット印刷は工場と呼ばれる場所で行われる。工場には、素材(紙、インク)と機械(印刷機)と人が存在する。紙に刷るのは機械である。機械のボタンを押すのは人である。その人はオペレーターと呼ばれることが多い。

次に、ボリュームとしては多くはないけれど幅広く使われているシルクスクリーン印刷のことを。紙というよりは物に印刷する際に使われることが多い。シルクスクリーンの工場にも素材と機械と人が存在する。機械というよりは道具に近いかもしれない。道具をつかい人の手で刷る。人が手で刷るからか刷り手は職人と呼ばれることが多い気がする。

次に、活版印刷のことを考える。これは一時期絶滅の危機にさらされていたが、魅力を感じる人が増えてやや持ち直して、少ないながらも名刺やカードやノートの罫線を刷る際に使われている。これも機械で刷る。この機械は道具というには大掛かりな機械であるが、オフセット印刷機と比べたらかなり原始的な機械である。

さて、ここでいつも私は考えてしまうのだけど、機械生産と手工業の違いはなんだろう。どこに線を引けるのだろう。

大量生産を前提としているかどうか、だろうか。それも怪しくなりつつある。最近は数百部しか刷らないオフセットもあるし、数千部刷るシルクスクリーンや活版もある。

仕上がりの質感に手作業的な跡が残るかどうか、だろうか。これも怪しい。活版の印刷面に凹凸や微妙なブレがあることを有難がってしまうのは、ただその見慣れない風合いに希少性と新鮮さを感じるからというだけとも思える。それは良さ具合とは本来は関係がない。

あるいは使うのが機械か道具か、の違いか。電源が必要なものが機械で必要としないものが道具、と言うこともできるかもしれない。確かに刷る際に電源を必要としない道具で刷ると人の手の延長に近く感じる。しかし版をつくるときに電源を必要としない印刷はもはや趣味的な場面以外での採用はほぼ無いのでないか。

どの刷り方も、最後は人が仕上がりを確認する。できたものにゴーサインを出すのは人の目だ。自分がゴーサインを出したものを仕上がりとして納品したら、「わたしがこれを刷った」と言える気がする。そしたら全ての印刷は「人が刷った」と言える気もする。

なんとなく、道具をつかって職人が刷った、と言うとありがたいものに感じ、機械をつかってオペレーターが刷った、というとありふれたものに感じる、という風潮に違和感をもってしまう。目のよくない職人に刷られたものは別に良い仕上がりにならないし、目の良いオペレーターが刷ったものが抜群の仕上がりになることを自分は経験として知っている(というと語弊があるかもしれないが、良し悪しのジャッジは場合によって差があることも事実だ)。同じ版を同じ道具、または同じ機械で刷っても仕上がりは同じにならない。仕上がりの良さの塩梅を決めるのは人の目と経験でしかない。

というようなことを、いろいろな印刷の現場に立ち会ったときの写真を見返しながら考えている。

今日の一曲:kraftwerk/Ohm Sweet Ohm

─

https://www.youtube.com/watch?v=QLwEG3cdeRw

今日の一文:ボリス・グロイス『流れの中で』

─

コンピューターのキーボード上での手を使う仕事によって、われわれはデジタルデータを現前させる。この行為は自然を含んでいる。なぜならば、それはわれわれの自然な身体を含んでいるからだ。対照的に、機械によるコピーは手作業では生み出されない。(中略)複製する操作は手動で行われるからである。そして手で作り出されたコピーは、他の全ての手で作り出されたコピーとは必然的に視覚的に異なったものになるが、機械による複製は差異を消去することを運命づけられている。ところで、デジタル時代は自然への回帰を引き起こすのみならず、超自然への回帰も引き起こすと主張したい。われわれは名前をクリックすることでデジタルファイルを開くが、かつての時代には精霊の名前を呼ぶことで彼らを呼び出したのだ。(河村彩訳)