2018年1月につづき、2019年も「生活工芸」展をおこないます。前回のテーマは「ふつう」でした。今回は「ふぞろい」。前回の辻和美さんの出品作「duralex picardie reproduction」(上)をみて考えたことでした。大量生産の工業製品を手工芸で写すこと。つまり普遍(ふつう)でありつつ特殊(ふぞろい)でもあること。それが「生活工芸」の作家たちが今世紀初頭におこなったことでした。それは、その自覚的な不合理性において、手工芸の「歴史の終り」をつげるものではなかったかと、このごろ思うようになりました。

会期|1月31・2月1・2・3日(木金土日)

2月7・8・9・10日(木金土日)

*1月31日−2月2日は展示のみ(販売なし)

*2月3日は青花会員と御同伴者のみ

時間|13-19時

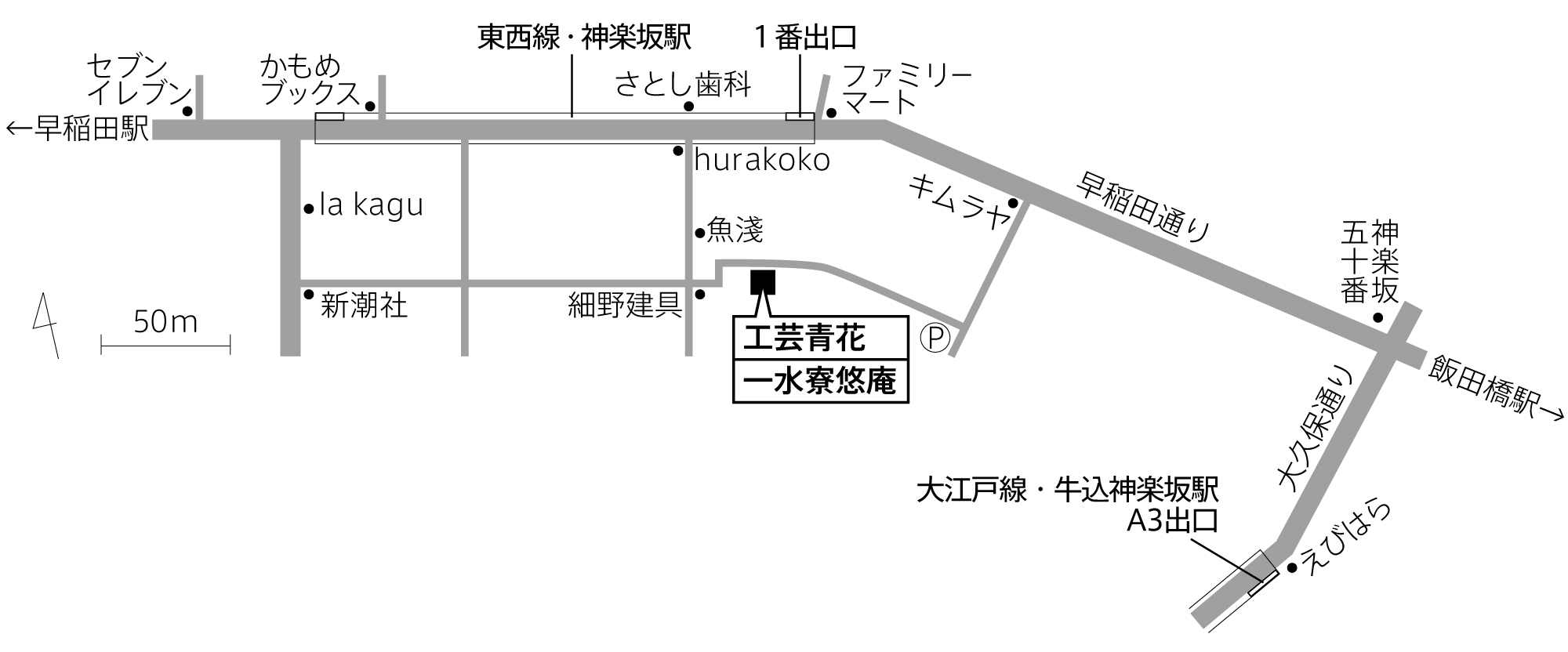

会場|工芸青花

東京都新宿区横寺町31-13 一水寮101(神楽坂)

出品|安藤雅信(陶)

辻和美(ガラス)

三谷龍二(木工)

講座|安藤雅信|「生活工芸」と私

日時|1月31日(木)19時半-21時半

会場|一水寮悠庵

東京都新宿区横寺町31-13(神楽坂)

定員|25名

会費|3500円

https://shop.kogei-seika.jp/products/detail.php?product_id=262

終わりと始まり 安藤雅信

『大量生産の工業製品を手工芸で写すこと。つまり普遍(ふつう)でありつつ特殊(ふぞろい)でもあること。それが「生活工芸」の作家たちが今世紀初頭におこなったことでした。それは、その自覚的な不合理性において、手工芸の「歴史の終り」をつげるものではなかったかと、このごろ思うようになりました。』とは、工芸青花の菅野さんが今展のお題にした「ふぞろい」展のコンセプトである。

これを補足するならば、19世紀の終わりにカメラが発明され、芸術家と機械文明の仕事の奪い合いが現代でも続いていることを証明している。民藝運動が始まった頃は機械文明と敵対してきたが、我々は機械文明の恩恵を受けてきた世代であるからか、享受しながらも機械に出来ないことを手工芸で考えてきた。しかし、菅野さんは「手工芸の歴史の終わり」と言う。一体何が終わったのか。そこに工芸と生活工芸の相違点が潜んでいる。付け加えるのなら「手工芸の歴史の終わり」であり、「生活工芸の始まり」であるということだろう。

ふぞろいの考察 辻和美

「ふぞろい」と聞いた時に良い意味なのか? 悪い意味なのか? と少し考えた。そういえば、去年も「ふつう」がテーマだったな、ただの「ふつう」ではなく、私たちが現在手で少量ずつ、作っていくものに、本当は「ふつう」なんてない。「特別なふつう」なんだという結論に、duralex のリプロダクトを作ってみることにより、たどり着いた。さて、今回の「ふぞろい」はどうなんだろう? ふぞろいな器は、多分、好む人と好まない人がいるだろうな、と最初に考えた。やはり、作りながら、答えを探していく。何個も作り並べてみる。これはマルで、これはバツ。6個選ぶ時に、ここまでなら、揃ってみえるが、これをもう1個入れるとふぞろいに見えるなどを繰り返す。今回の練習台は、白いリム皿にしてみた。答えは「揃ってみえるふぞろい」に到達した。気持ち良いのは、手で作った時に起きる誤差だ。サイズなどは同じところを狙っているのだが、やはり人間が作るものだから、そこに生まれるラッキーな誤差(特に私の場合は、いつまでたっても上手くならないので、誤差が大きいのだが)の塩梅が今回のテーマではないかと思う。

ふぞろい 三谷龍二

木は同じ樹種であっても、土地や環境によって一本一本、色も木目も違っている。木材はそのようにどれも不揃いで、そのことから工業素材としては敬遠されてもきた。そして一方では、出来るだけ均質な素材にするべく、合板や集成材へと変えられていったが、工業化により効率よく、扱いやすくなった分、木としての魅力は当然失うことになった。それは誰の目にも明らかなことだろう。

そして、こうした均質化・工業化によって魅力を失っていったのは、木材だけのことではなかった。ガラスも陶磁器も均質化し、ノイズや不揃いを排除するようになって、どれも綺麗になりすぎたように思う。そしてどこか冷たく、気持ちの引っ掛かりが持てず、使う喜びが遠のいてしまったのだった。

生活工芸は、この「もの」を使う喜びを取り戻そうとしたのだと思う。そのために素材を吟味し、過不足のない手を掛け、今の暮らしに生活品を引き寄せよせようとした。例えば工業製品と生活工芸を並べて写真に撮れば、その違いはわからないかもしれない。それはほんの少しの違いでしかないからだ。でも、その小さな違いは、暮らしの中では豊かさや、心地よさとして実感することができる。それは決して小さなことではなく、疎かにできない生活の喜びであり、質なのではないだろうか。