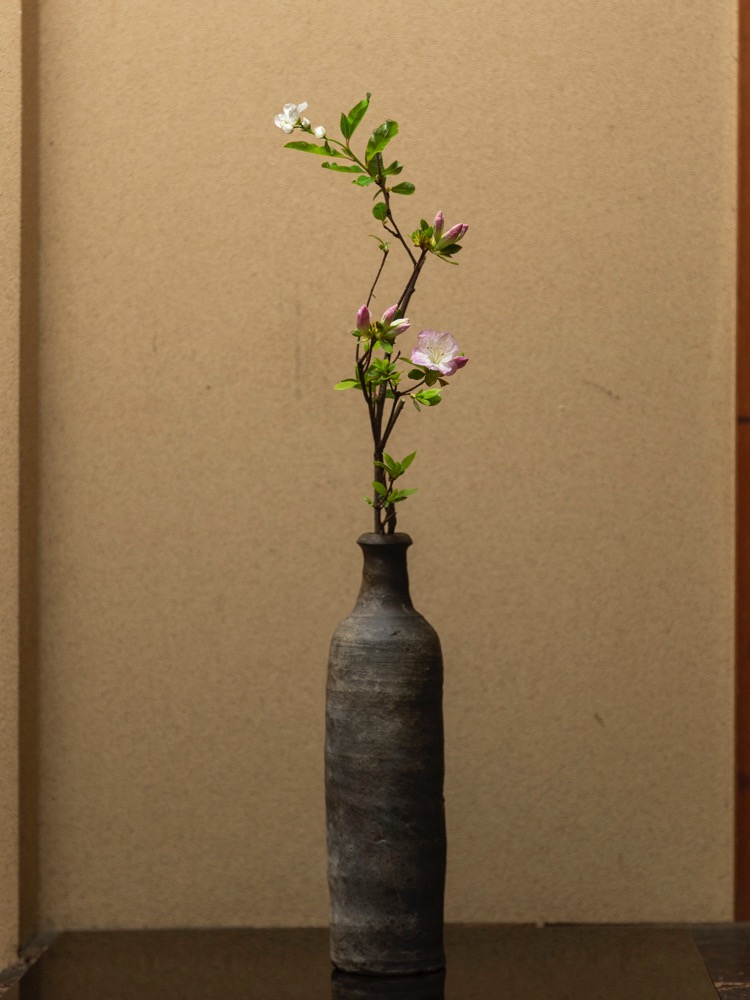

76 ドイツ古陶(ストーンウェア)

花器は「ストーンウェア」と呼ばれるドイツの17世紀頃の古陶で、名前のとおり石の様に硬質で素朴な器です。今から25年ほど前、パソコンやインターネットが一般にも普及し始めた頃、私は見よう見まねでヤフオク(ヤフーオークション)に雑多な品を出品していました。ほとんどは買い出しで処分を任されたブランドネクタイや引き出物等でしたが、たまに安価な骨董も出品しており、その中にこの花器と似たストーンウェアもありました。私には知識がなく、「どこの国のいつの時代か分かりませんが古そうです」と云ったニュアンスの解説を書いて出品したところ、一二三美術のサイトウさんが落札してくれました。その後、「ストーンウェアと云うドイツの古い焼き物です」と教えてくれ、私は初めてその存在を知りました。まだ、西洋の中世古陶が普段に取り引きされる以前のお話です。

花は屋上の躑躅(つつじ)です。葉も花も小ぶりで、かわいい小さな蕾をつけています。50年以上前、新潟から東京へ出てきた私は、駒込の四畳半一間の下宿で一人暮らしを始めたのですが、山手線の駒込駅ホームから見た満開の躑躅には驚きました。東京はビルと車と建物だけと思っていた私に、郷里の野山で見る様な躑躅の開花は、仕事や収入の当てのない私に、ここ(東京)でやっていけそうだと思わせてくれる餞(はなむけ)となりました。

5月9日の朝日新聞(天声人語)に、躑躅のことが書かれていました。花(蕾)の先端、色の濃い部分は蜜標(みつひょう)と呼ばれるそうで、花蜜を求めて飛んでくる昆虫に「この奥に蜜があるよ」と教える目印になるのだそうです。

蟬丸さんのこと その1

ネット通販で鰹節と鰹節削りを注文しました。食へのこだわりがあって買ったのではなく、気まぐれでしたが、ついでにと、蟬丸さんへも同じ品が届くように手配しました。特別な思いがあってではなく、〝蟬丸さんも好きそうだ″と思ってのことです。品物が届いた日に蟬丸さんから電話がありました。胃癌の手術を終えて退院してきたばかり、と伝えられ、「食欲もなかったので、何よりうれしい退院祝いになった」と言われて驚きました。蟬丸さんの癌のことも、手術のことも私は知りませんでした。「こちらも今日届いたので使ってみる」と伝えると「私も……」との返事で、電話を切りました。

蟬丸さんは本名河井竜。骨董屋で、私の大先輩です。〝蝉丸″は屋号で、若い頃は虫プロに勤めていたそうですが、以前の職業のことや、骨董屋になった経緯について訊ねたことはありませんし、知りません。時代漆器や味の良い古民藝を主に扱っており、仕入れに全国を精力的に巡っていると、私が蒐集家の頃に教えてくれる人があり、モノが雑然と積まれた店も何度か訪ねたことがあります。顔なじみということはなく、何かを買わせてもらった覚えもありません。蒐集家時代は、ほとんど縁がありませんでした。

私が骨董屋になり、市場(業者の交換会)に出入りを始めてから、蟬丸さんも来る市場では競る品がよく被る(同じ品を競る)ことに互いに気がつき、言葉を交わすようになりました。「蟬丸さんじゃ敵わない」「栗八さんにこられて(競られて)は……」。そんなふうに笑い合う仲で、店を行き来したり、共に食事をしたりという程の関係ではありませんでした。

いつ、何がきっかけで、互いに手紙や贈りものをやり取りする様になったのかもう忘れてしまいましたが、蟬丸さんから年に数回、ポツリと手紙や贈り物が届きます。大概は手紙がメインで、時候の挨拶等はなく、思いついた事柄がとりとめもなく書かれた、何とも平和な手紙なのですが、それは私からの返信も同様で、ほとんどは栗八で飼っている保護猫たちの近況報告でした。私はもらった手紙を保管しておく習慣がなく、読み終えたら処分してしまいますので、蟬丸さんからの平和な手紙を紹介できないのが残念です。

そんな次第で、私と蟬丸さんは商いをする訳でも、仲が良いという訳でもなく、言ってみれば利害を超えた手紙のやり取りだけの関係ですので、文通相手と云えるのかも知れません。長い間、忘れた頃に手紙が届き、こちらも気が向けば手紙を送ると云う月日が続いていました。そんなある日、私たちの会(集芳会)に来ていた蟬丸さんのご子息(河井匠君)が、「明日、お店に伺って良いですか」と訊いてきました。匠君は京都の今出川さんの元で番頭修行を終え、独立して間もない頃で、「いいよ。何か用か」と応えると「親父から預かってきたものがあります」との返事です。

*この連載は、高木孝さん監修、青花の会が運営する骨董通販サイト「seikanet」の関連企画です

https://store.kogei-seika.jp/