20250731

今日は休廊日。明日1日から会期後半です。飛鳥、白鳳、奈良時代ほか、古瓦70点ほど展示しています(最終日までのこす物もあります)。出品者の小松さんは2日(土)、田中さんは3日(日)在廊予定です。─

■展覧会|古代の瓦:仏教美術の原点

□7月25日−8月6日@青花室(神楽坂)

□出品|小松義宜(honogra)/田中恵子(古美術陣屋)

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202507.html

─

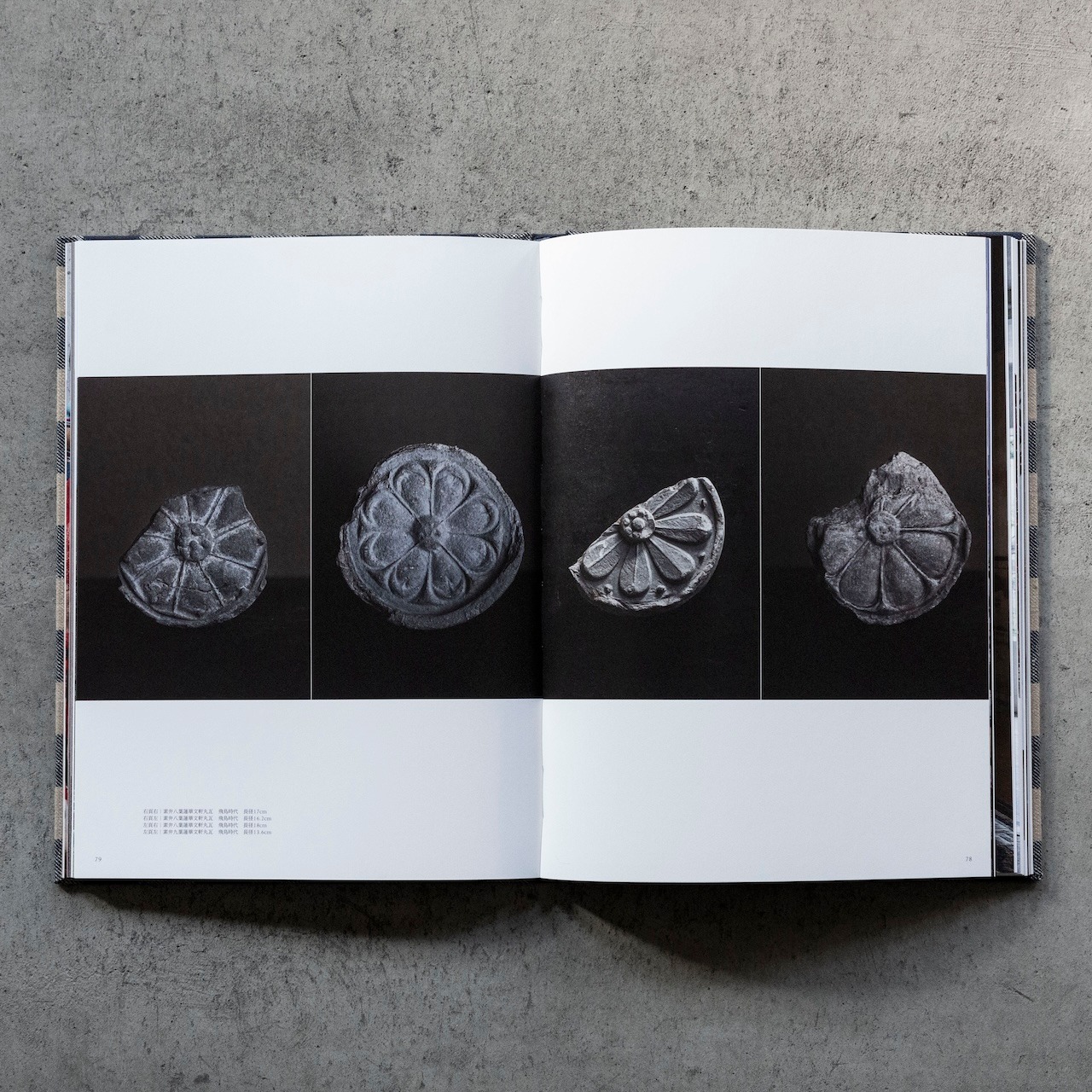

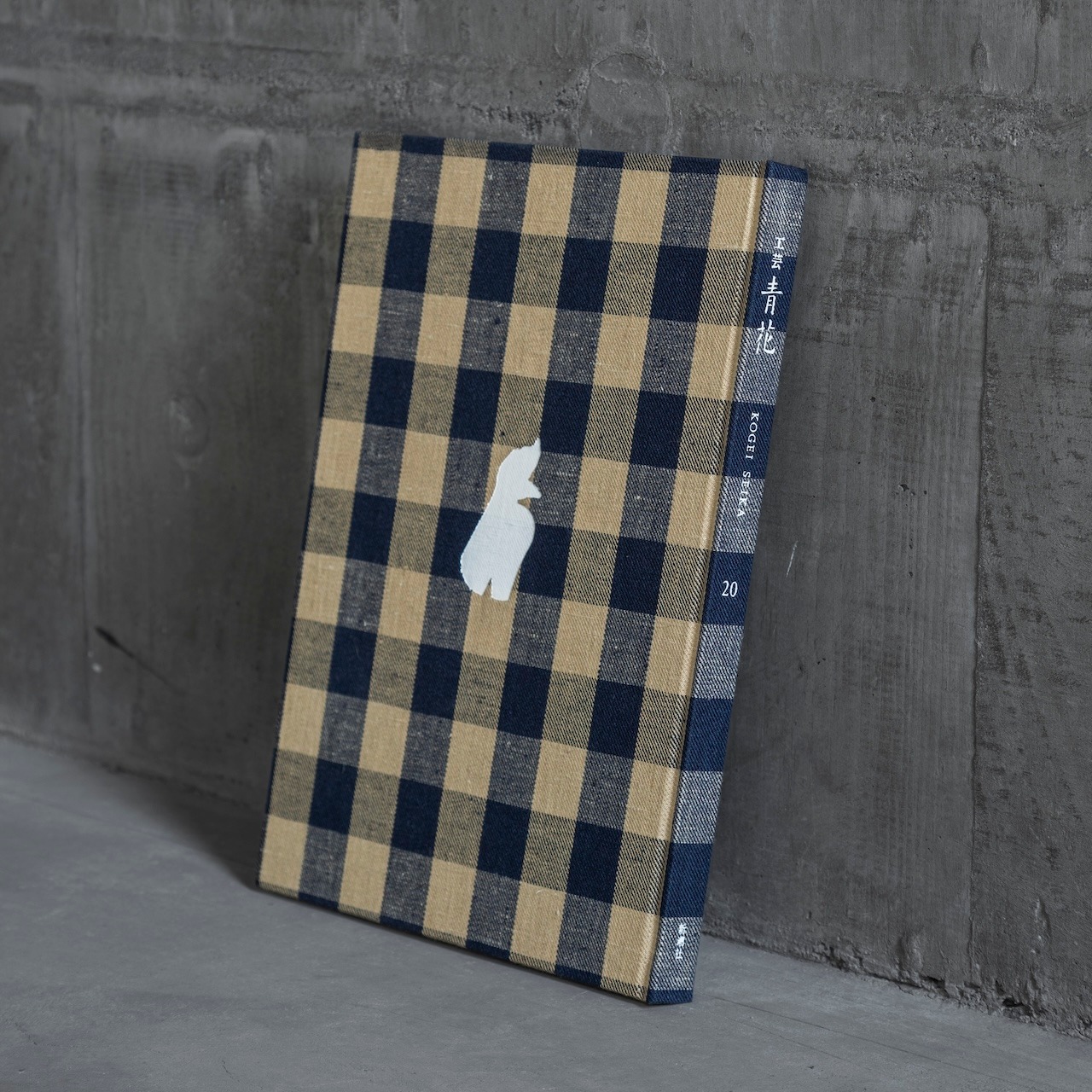

飛鳥、白鳳、奈良時代の作を主に、寺院の屋根に葺かれていた古瓦百数十点による展観(販売有)。軒丸瓦の蓮華文様は時代や場所によりスタイルがことなり、型による量産品ながら手抜きなく、きよらかで、仏教美術──祈りの造形──の原点をみる思いがします。『工芸青花』20号「瓦」特集刊行記念展。

https://www.kogei-seika.jp/book/kogei-seika020.html

20250730

〈日本民藝館で実物を見て、単に線の自由さや面白さだけでない深く確かな美しさを感じ、感動しました〉(柴田雅章)。トークはあさって。スリップウェアならではの〈深く確かな美〉とはなにか、作り手の視点から、お話うかがえたらと思います。─────

■対談|古道具坂田と私6|柴田雅章+月森俊文|坂田さんとスリップウェア

□8月1日18時半@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-sakata-06

─

月森さんから|

スリップウェアという焼物が今日のように広く知られるようになったのは、2003年から04年に大阪・東京・豊田の民藝館を巡回した「英国の古陶 スリップウェアの美」展が大きな要因といえるでしょう。その展覧会を主導したのが作陶家の柴田雅章さんで(当時は大阪日本民芸館の展示主任も兼ねていた)、坂田和實さんも開催に深く関わっていました。今回、スリップウェアの実作者でもある柴田さんから、定義や技法、日本における受容の歴史、そして「坂田さんとスリップウェア」についてなど、私が聞き手となってその見解を引き出したいと思います。

─────

■展覧会|坂田和實の眼|スリップウェア

□7月25日−8月6日/9月24日−10月6日@坂田室(神楽坂)

*予約制

*対談当日も18時閉廊です

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202507.html

20250729

今年も、建築家・中村好文さんのツアーを企画しました。今回は韓国。ソウルで開催される中村さんの個展とトーク、建築めぐり。参加者募集中です。─

■建築家・中村好文さんとゆく韓国:建築と家具の旅

□10月22-25日

https://www.kogei-seika.jp/news/tour2025-nk.html

─

中村さんから|

こんにちは。建築家の中村好文です。ぼくは学生のころから、韓国の人々の育んできた工芸品や建築文化に関心を持ち、共感と敬愛の念を抱いてきました。そして、いつか、韓国のソウルで、ぼくが建築家としてこれまで長年にわたって取り組んできた「建築・家具デザイン・その他の仕事」を韓国の人たちに見ていただく展覧会を開きたいと夢見ていました。

「念ずれば通ず」という言葉がありますが、その言葉通り、韓国の友人たちとの親密な交流がきっかけになり、この秋、ソウルで展覧会を開く機会が巡ってきました。展覧会の会場は「韓屋(ハンオク)」と呼ばれるソウルの伝統的な町屋で、その愛らしいサイズの町屋を改修したのは、韓国の建築家で友人の趙鼎九(チョウ・ジョング)さんです。

この展覧会を皆さんにもぜひご覧いただきたく、ご案内いたします。ソウルではまず展覧会をご覧いただき、趙さんとのトークイベントに参加していただき、建築家・白井晟一が「東洋のパルテノン」と呼んで絶賛した「宗廟(チョンミョウ)」や、ぼくをすっかり韓国贔屓にした「民俗村(ミンソクチョン)」や、工芸品の宝庫「国立中央博物館」なども見学していただきたいと考えています。

銀杏の黄葉がそれはそれは見事な秋のソウルで、皆さんとお目にかかれることを楽しみにしています。

20250727

一般初日です。文様の原点、という感もあります。出品者おふたりともに本日在廊予定ですので、ぜひ詳しく訊いてみてください。─────

■展覧会|古代の瓦:仏教美術の原点

□7月25日−8月6日@青花室(神楽坂)

□出品|小松義宜(honogra)/田中恵子(古美術陣屋)

*7月31日休

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202507.html

─

飛鳥、白鳳、奈良時代の作を主に、寺院の屋根に葺かれていた古瓦百数十点による展観(販売有)。軒丸瓦の蓮華文様は時代や場所によりスタイルがことなり、型による量産品ながら手抜きなく、きよらかで、仏教美術──祈りの造形──の原点をみる思いがします。

─────

トークもあります。

─

■骨董と私3|小松義宜+高木孝+田中恵子|古瓦のたのしみ

□7月28日(月)18時半@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kotto-3

20250726

はじまりました。〈坂田はイギリスのスリップウェアを地道に集め、生涯で約150点請来させたと後に述べている。(略)現在この焼物が認知され、蒐集家が増え、作り手も多く育ったことの一因に彼の活動があったことは間違いない〉(月森俊文「今展によせて」より)─────

■展覧会|坂田和實の眼|スリップウェア

□7月25日-8月6日/9月24日-10月6日@坂田室(神楽坂)

*7月31日/9月30日休

*予約制

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202507.html

─

日本で「スリップウェア」というとおもに英国近世のやきものを指し、人物や動物文など鑑賞用の飾皿と、縞文はじめ抽象文の実用品(パイ皿)があります。彼地にさきがけ後者を美的に評価したのは日本人であり、代表はふたり、1920年代の柳宗悦と、1980年ごろの坂田和實でした。ことに骨董界における坂田さんの功績は大きく、(いまとなっては信じがたいけれど)スリップウェアが日本でほとんど売れなかったころから、こつこつと、抽象文の名品を日本に入れつづけました。今展は、坂田さんが請来したスリップウェア十数点ほか、欧州中世陶器や家具、コプト裂など西洋工芸を中心に、美術館 as it is の蔵品と古道具坂田由来の品々約60点を展観します。

─────

トークもあります。月森さんから、充実のスライドが届きました。

─

■対談|古道具坂田と私6|柴田雅章+月森俊文|坂田さんとスリップウェア

□8月1日18時半@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-sakata-06

20250725

はじまりました(今日明日は青花会員限定日)。古寺や時代や工人たちを思いながら、ひとつひとつ、ゆっくり御覧いただけましたら幸いです。─────

■展覧会|古代の瓦:仏教美術の原点

□7月25日−8月6日@青花室(神楽坂)

□出品|小松義宜(honogra)/田中恵子(古美術陣屋)

*7月25・26日は青花会員のみ

*7月31日休

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202507.html

─

飛鳥、白鳳、奈良時代の作を主に、寺院の屋根に葺かれていた古瓦百数十点による展観(販売有)。軒丸瓦の蓮華文様は時代や場所によりスタイルがことなり、型による量産品ながら手抜きなく、きよらかで、仏教美術──祈りの造形──の原点をみる思いがします。『工芸青花』20号「瓦」特集刊行記念展。

─────

トークもあります。

─

■骨董と私3|小松義宜+高木孝+田中恵子|古瓦のたのしみ

□7月28日(月)18時半@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kotto-3

20250725

はじまりました(今日明日は青花会員限定日)。古寺や時代や工人たちを思いながら、ひとつひとつ、ゆっくり御覧いただけましたら幸いです。─────

■展覧会|古代の瓦:仏教美術の原点

□7月25日−8月6日@青花室(神楽坂)

□出品|小松義宜(honogra)/田中恵子(古美術陣屋)

*7月25・26日は青花会員のみ

*7月31日休

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202507.html

─

飛鳥、白鳳、奈良時代の作を主に、寺院の屋根に葺かれていた古瓦百数十点による展観(販売有)。軒丸瓦の蓮華文様は時代や場所によりスタイルがことなり、型による量産品ながら手抜きなく、きよらかで、仏教美術──祈りの造形──の原点をみる思いがします。『工芸青花』20号「瓦」特集刊行記念展。

─────

トークもあります。

─

■骨董と私3|小松義宜+高木孝+田中恵子|古瓦のたのしみ

□7月28日(月)18時半@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kotto-3

20250723

今週末から。瓦好きでは人後に落ちない(各館の古瓦展示をほぼみている)出品者ふたりが「これだけならぶことはまずない」というのだから、きっとそうなのだと思います。貴重な拓本もきいています(販売します)。─────

■展覧会|古代の瓦:仏教美術の原点

□7月25日−8月6日@青花室(神楽坂)

□出品|小松義宜(honogra)/田中恵子(古美術陣屋)

*7月25・26日は青花会員のみ

*7月31日休

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202507.html

─

飛鳥、白鳳、奈良時代の作を主に、寺院の屋根に葺かれていた古瓦百数十点による展観(販売有)。軒丸瓦の蓮華文様は時代や場所によりスタイルがことなり、型による量産品ながら手抜きなく、きよらかで、仏教美術──祈りの造形──の原点をみる思いがします。 ─────

トークもあります。

─

■骨董と私3|小松義宜+高木孝+田中恵子|古瓦のたのしみ

□7月28日(月)18時半@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kotto-3

20250721

今週末から。「スリップウェア展」ですが、ウィンザーチェア、コプト裂、デルフト陶ほか、西洋工芸の逸品もでています。─────

■展覧会|坂田和實の眼|スリップウェア

□7月25日−8月6日/9月24日−10月6日@坂田室(神楽坂)

*予約制

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202507.html

─

日本で「スリップウェア」というとおもに英国近世のやきものを指し、人物や動物文など鑑賞用の飾皿と、縞文はじめ抽象文の実用品(パイ皿)があります。彼地にさきがけ後者を美的に評価したのは日本人であり、代表はふたり、1920年代の柳宗悦と、1980年ごろの坂田和實でした。ことに骨董界における坂田さんの功績は大きく、(いまとなっては信じがたいけれど)スリップウェアが日本でほとんど売れなかったころから、こつこつと、抽象文の名品を日本に入れつづけました。今展は、坂田さんが請来したスリップウェア十数点ほか、欧州中世陶器や家具、コプト裂など西洋工芸を中心に、美術館 as it is の蔵品と古道具坂田由来の品々約60点を展観します。

─────

トークもぜひ。

─

■対談|古道具坂田と私6|柴田雅章+月森俊文|坂田さんとスリップウェア

□8月1日18時半@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-sakata-06

20250720

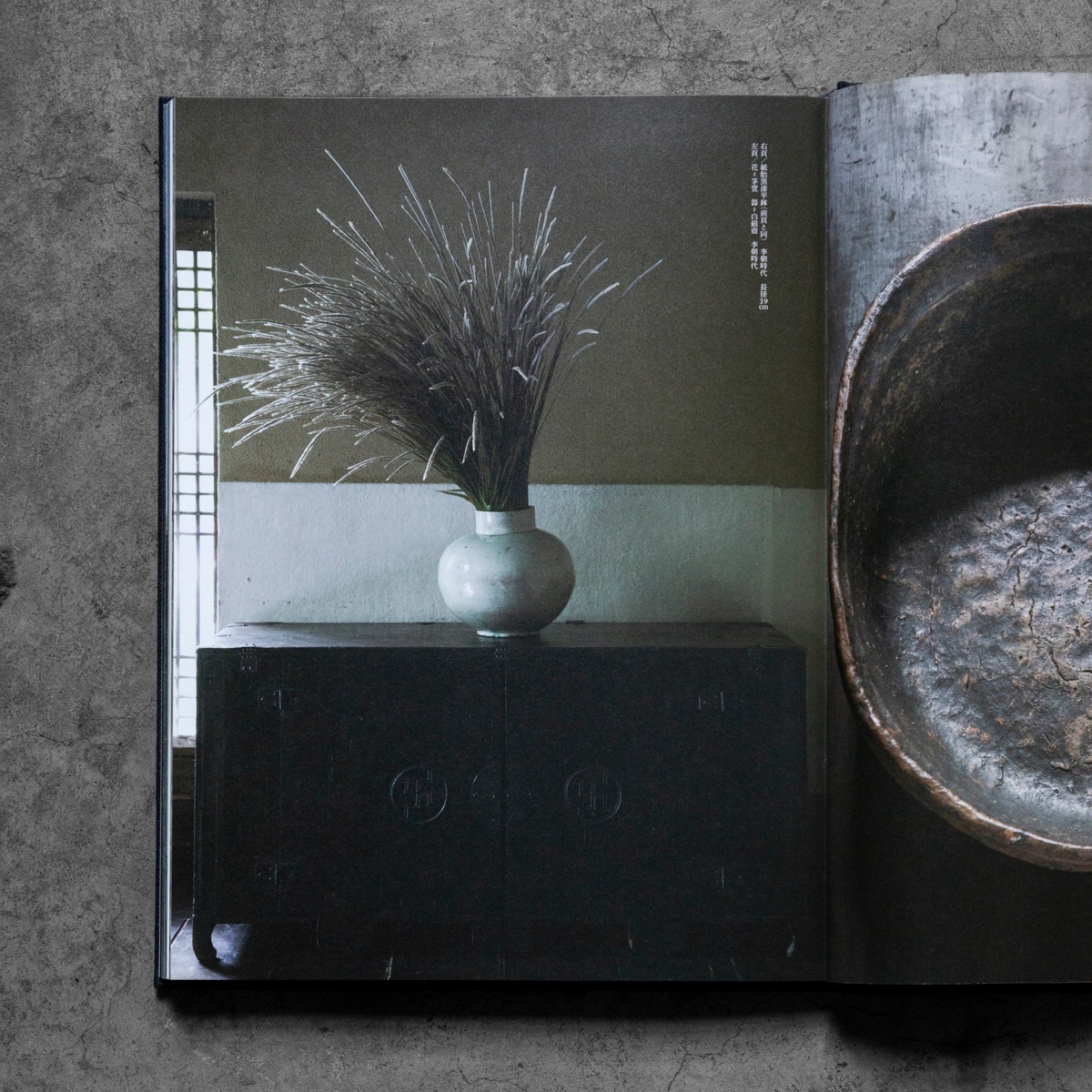

「本書中『Lの1/2』は、李さんの万感の思いを吐露した遺言書のようで、胸が摑まれ、言葉を喪いました」(川瀬敏郎/花人)─

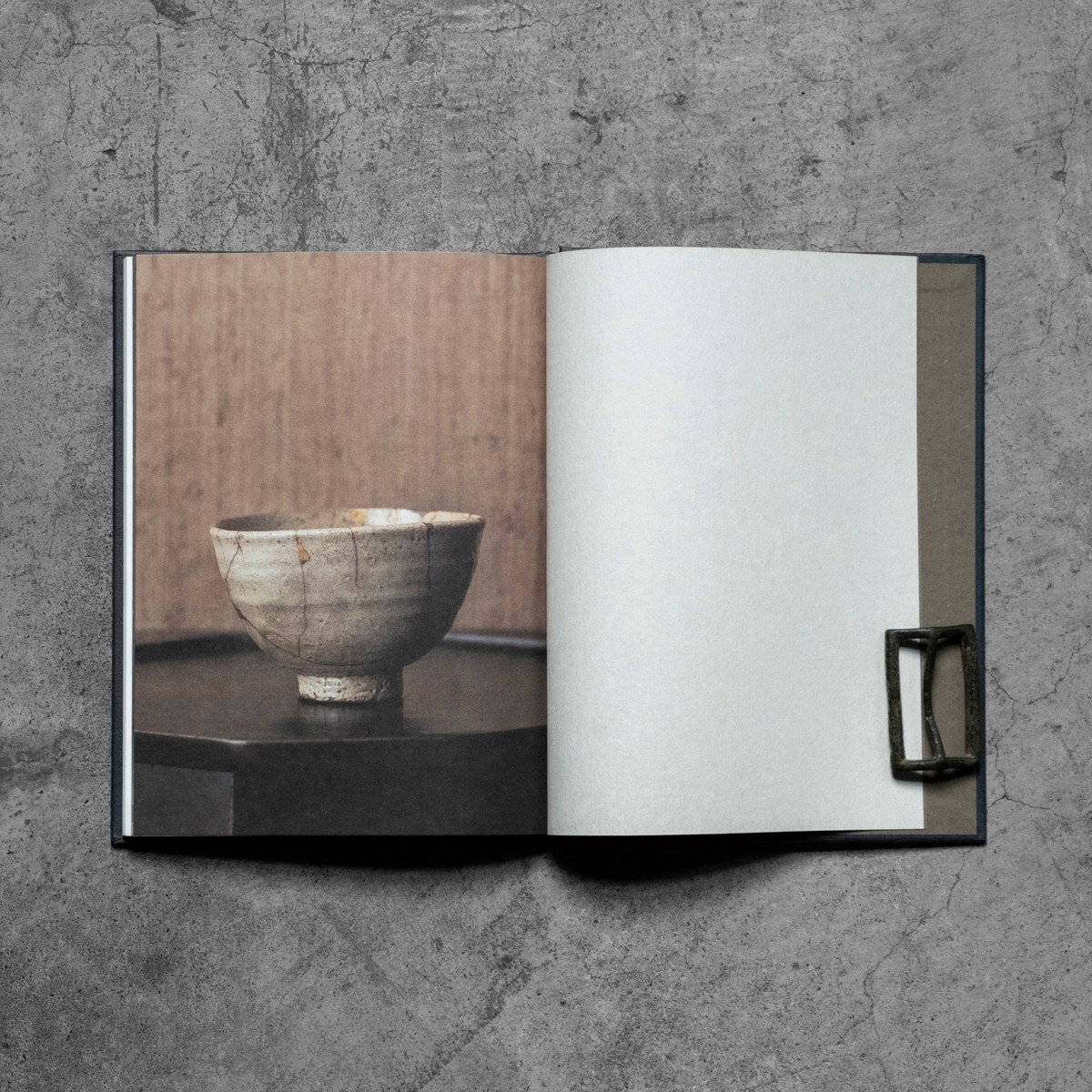

新刊です。写真1点目は、かつて李鳳來さんを特集した記事で、川瀬さんがいけた花。(『工芸青花』6号)

─

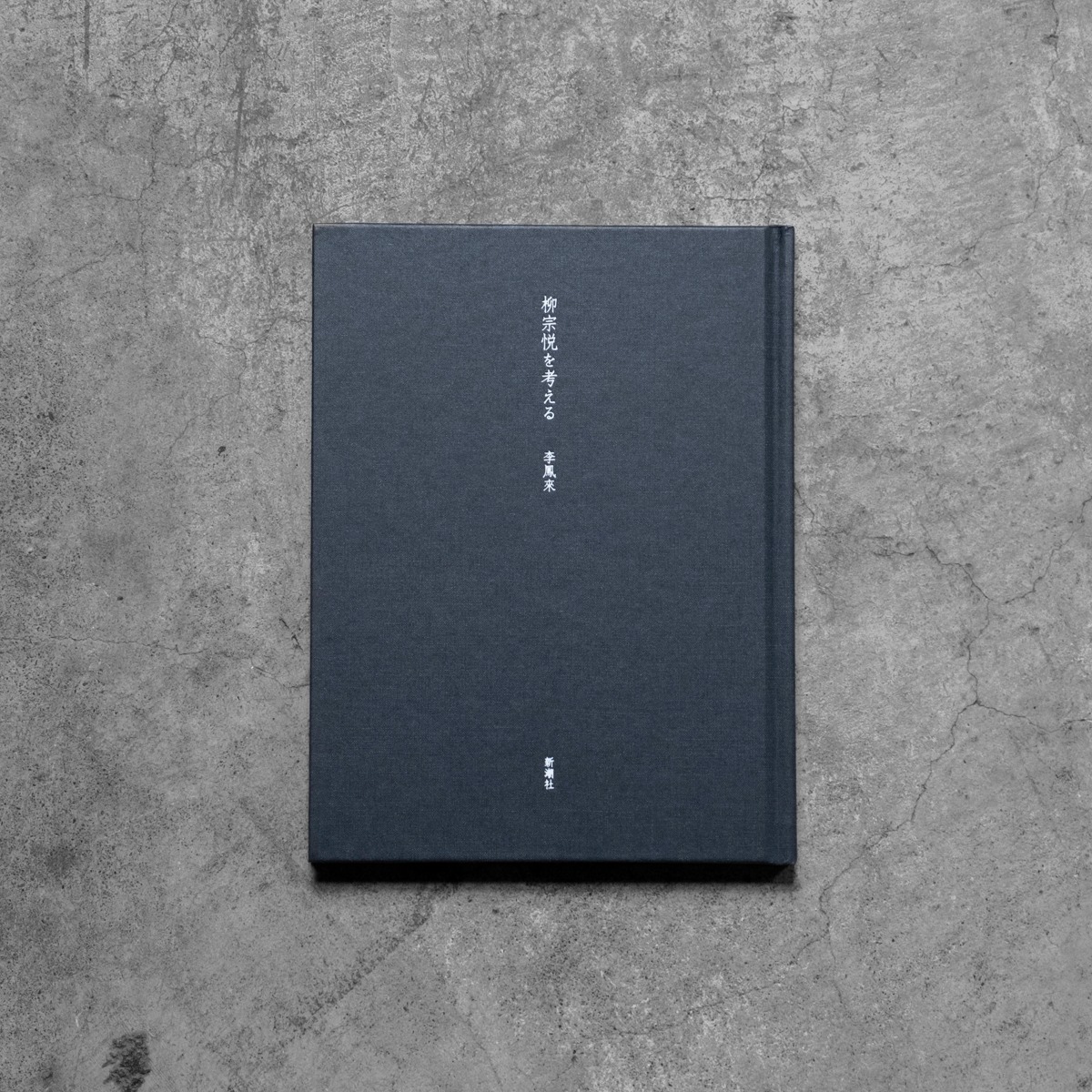

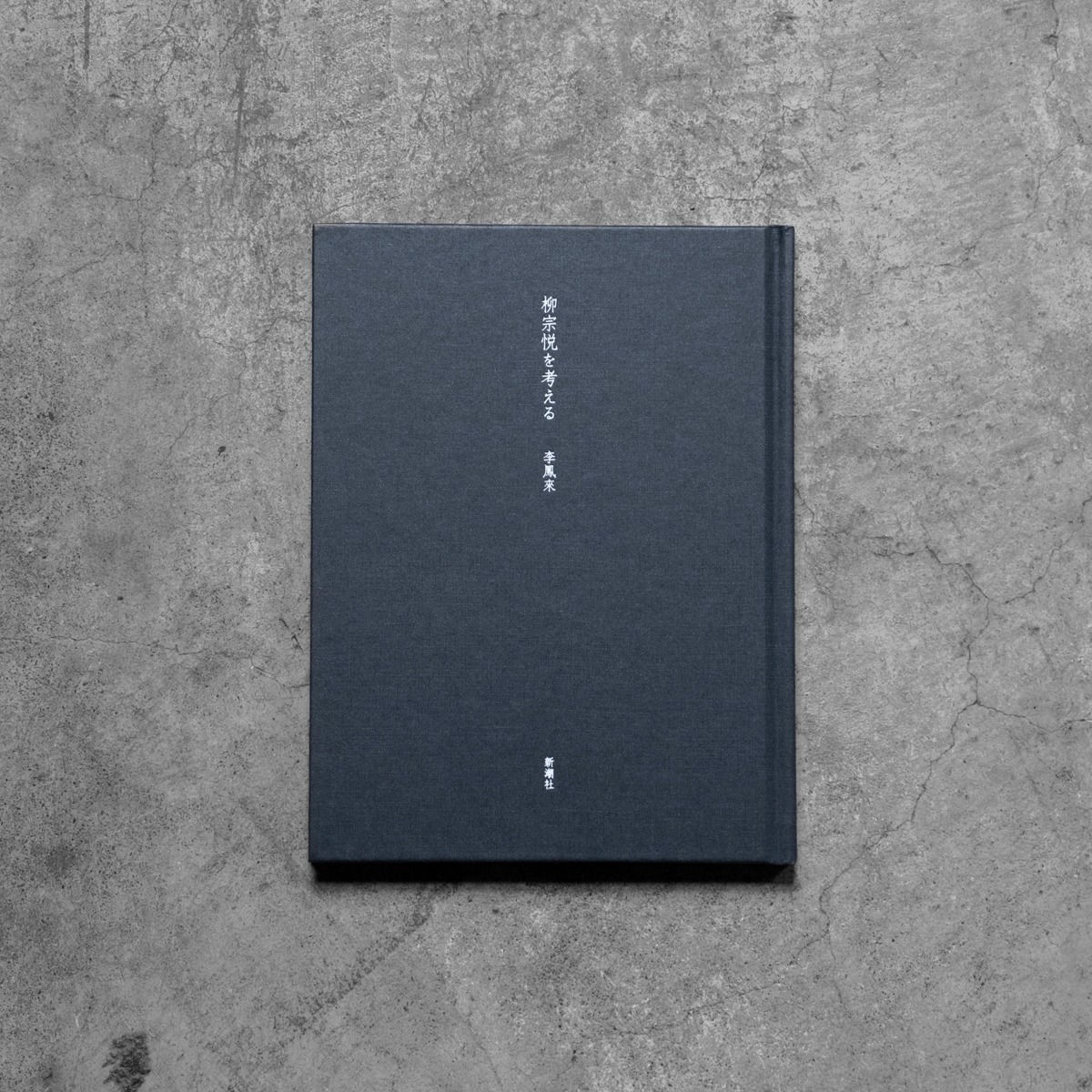

■李鳳來著『柳宗悦を考える』

https://store.kogei-seika.jp/products/book-lee-1

─

著者|李鳳來 Lee Bong Rae 古美術商。1947年生れ。1972年、東京南青山に、朝鮮の古美術を扱う「梨洞」を開店。著書に『李朝を巡る心』(新潮社青花の会)。

─

本書より|

朝鮮戦争の勃発当時、韓国では国会議員の選挙運動が行なわれている最中で、Lの父はソウルの中心街鐘路区でまさしく運動中であった。そこに北の軍が攻め入ってくるというので、彼はどうにか家族のいる日本に戻ってきたのだが、その弟すなわちLの叔父は釡山で南の李承晩の軍に捕まり、ひどい拷問の末に命を落したと、先に日本に辿り着いていた父は聞いたのだった。(「Lの1/2」より)

20250718

〈日本列島に瓦がもたらされたのは、『日本書紀』によれば崇峻元年(588)のこと〉〈草葺や板葺きに比して屋根荷重が格段に大きいから掘立柱では沈下しかねず、それゆえ突き固めた基壇に大きな礎石を据え、太い木柱を立て、頑丈な木組を構築せねばならない。(略)仏教寺院とその瓦屋根は、日本の大規模木造建築のありようを文字どおり土台から一変させたのだった〉(前橋重二「日本の瓦小史」『工芸青花』20号特集「瓦」より)─

瓦という外来文化が日本の建築をかえました。飛鳥・白鳳時代の瓦の清新な印象は、その先進性ゆえでしょうか。

─────

『工芸青花』20号「瓦」特集刊行記念展です。

https://www.kogei-seika.jp/book/kogei-seika020.html

─

■展覧会|古代の瓦:仏教美術の原点

□7月25日−8月6日@青花室(神楽坂)

□出品|小松義宜(honogra)/田中恵子(古美術陣屋)

*7月25・26日は青花会員のみ

*7月31日休

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202507.html

─

飛鳥、白鳳、奈良時代の作を主に、寺院の屋根に葺かれていた古瓦百数十点による展観(販売有)。軒丸瓦の蓮華文様は時代や場所によりスタイルがことなり、型による量産品ながら手抜きなく、きよらかで、仏教美術──祈りの造形──の原点をみる思いがします。

─────

トークもあります。

─

■骨董と私3|小松義宜+高木孝+田中恵子|古瓦のたのしみ

□7月28日(月)18時半@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kotto-3

20250717

古美術栗八・高木孝さんの連載「花と器と」更新しました。器は時代竹籠、随想は「村山さんのこと3」です。https://www.kogei-seika.jp/blog/takagi_hana/080.html

─

〈ないものを探すのではなく、あるもの(似たようなもの)の中から好みの1点を探す。そんな骨董探しの楽しみが実感できたのは、村山さんを訪ねてからのことです〉

─

古美術栗八・高木さん監修による骨董通販サイト「seikanet」も更新しました(月2回更新)。今回は「民芸」特集です(7月30日まで)。

─

online antique store|古董邮购网站

https://store.kogei-seika.jp/collections/seikanet-99

20250715

新刊です。1冊目につづき、この本もつくることができて、冥利につきます。─

李鳳來著『柳宗悦を考える』

https://store.kogei-seika.jp/products/book-lee-1

─

長年、青山で朝鮮の古美術をあつかう著者の2冊目の本。前著『李朝を巡る心』は、李朝の器物にひかれる人々のまっすぐな心情を描き、骨董本というジャンルをこえて読者の心をゆさぶりました。本書のテーマは大きくはふたつ。自伝(在日本大韓民国民団長だった父親ほか家族の話でもある)と、柳宗悦の朝鮮工芸論について。ふかくかかわった民藝関係者たちの逸話も貴重です。前著同様に熱く、痛切な文章ながら、読後感はすがすがしい──「李朝は」「民芸は」「井戸茶碗は」などと気がねなく口にする私たちに、そのすがすがしさのゆえんをかえりみるよう、やさしく/きびしく、うながしてくれる本でもあります。

─

著者|李鳳來 Lee Bong Rae

古美術商。1947年生れ。1972年、東京南青山に、朝鮮の古美術を扱う「梨洞」を開店。著書に『李朝を巡る心』(新潮社青花の会)。

─

本書より|

その家にLの父を頼って韓国から密入国してくる人々──その人達は言葉の不自由さ、地理の不案内のためだけでなく、官憲に捕まると故郷に強制送還されるので外出ができない。すると父は居候達に家を与え、母と兄弟を連れて突然引っ越しをする。これを繰り返すうちに住む家は小さくなっていった。(「Lの1/2」)

20250714

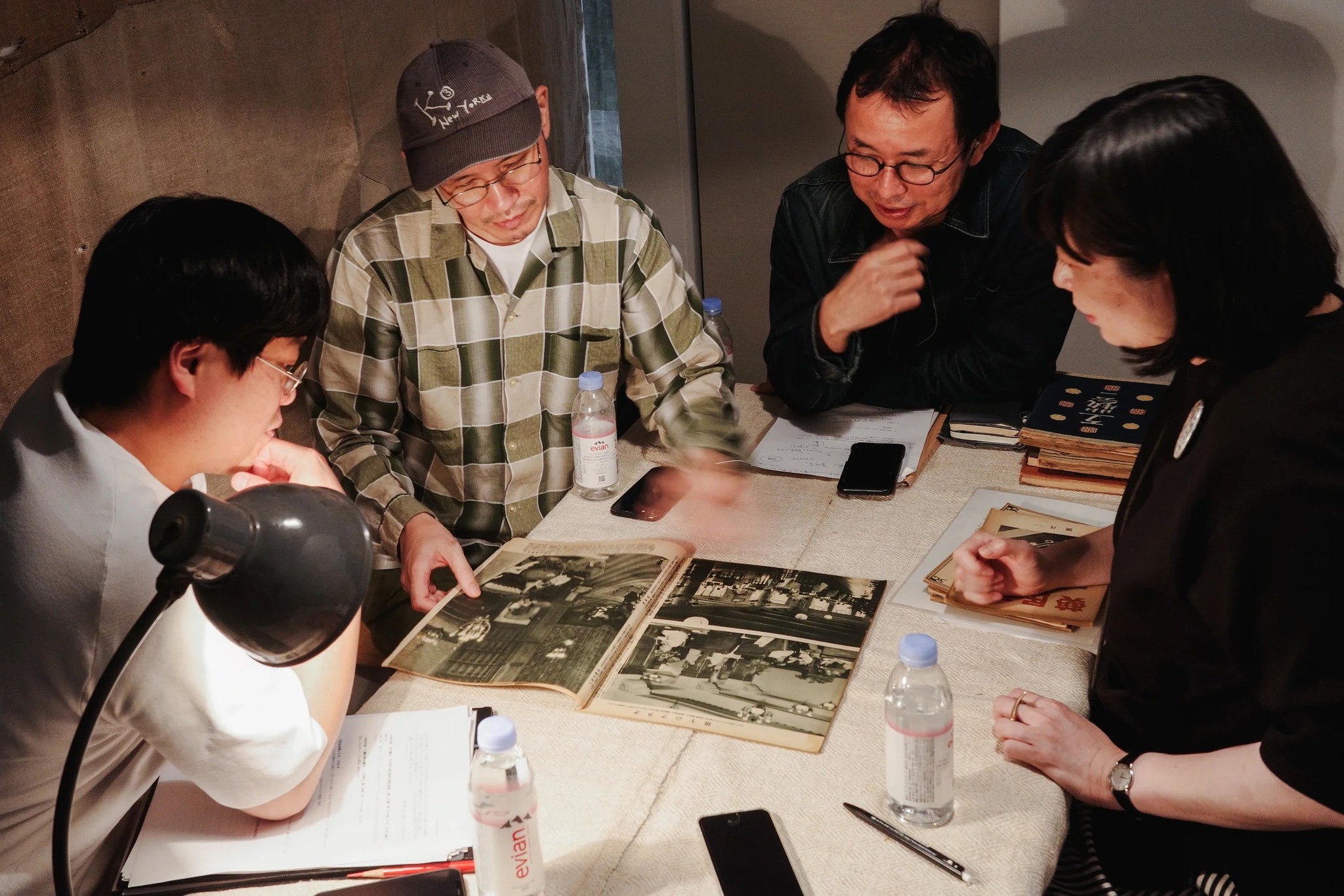

募集はじめました。この「100年」の「うつわ」を「雑誌」でふりかえる──。─────

■公開会議|生活工芸の100年:「雑誌」と「うつわ」とその時代|1|1921-45年:大正デモクラシーから戦争まで|井出幸亮+中村裕太+花井久穂

□8月28日(木)18時@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-seikatsu100-01

─────

それぞれ手法や立場はことなるけれど、いま、「工芸」について話をきくならこの人たち──と思って声をかけた3人と、展示+書籍の打合せをするうちに、「これ、人まえでやってもよいかもね」ということになりました。(菅野)

─

「生活/暮し」を切口に、この100年の工芸史を4章形式で編みなおすこころみ。「生活」概念(イメージ)を創出、更新してきた「雑誌」というメディアの変遷を追いながら、そこで紹介されることでやはり創出、更新されてきた「暮しのうつわ」の変遷を追う。

─

1|生活と民衆|1921-45年:大正デモクラシーから戦争まで

2|前衛とクラフト|1946-70年:戦後復興から高度成長期まで

3|雑貨と個人主義|1971-95年:消費社会の到来からバブル経済崩壊まで

4|生活工芸と暮し系|1996-2020年:失われた10年と加速する情報化社会

─────

3人の話がおもしろすぎて、事前の打合せもポッドキャスト(青花茶話)で配信しています。いわば「0回」。

─

■青花茶話|28|公開会議|生活工芸の100年:「雑誌」と「うつわ」とその時代|井出幸亮+菅野康晴+中村裕太+花井久穂

https://www.kogei-seika.jp/blog/sawa/index.html

─────

写真|平岡花

20250713

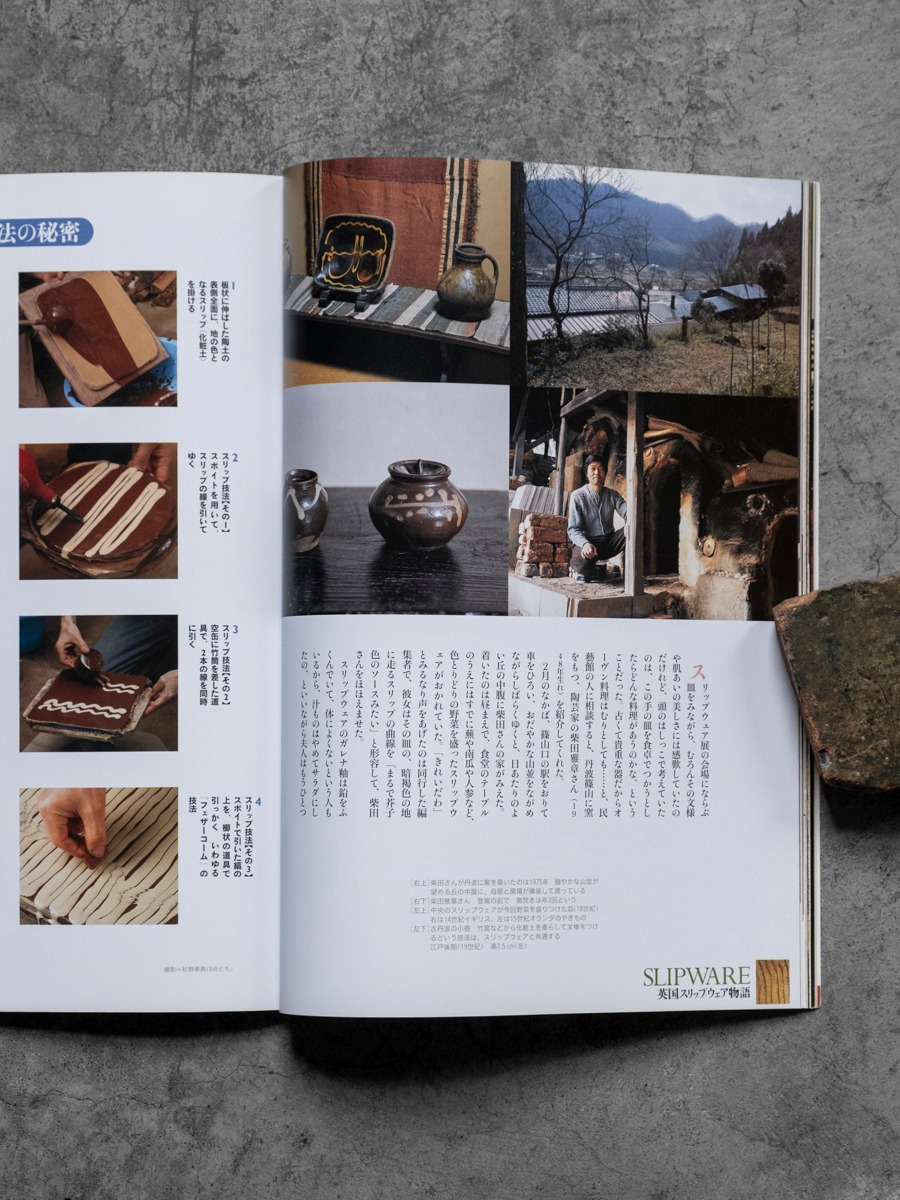

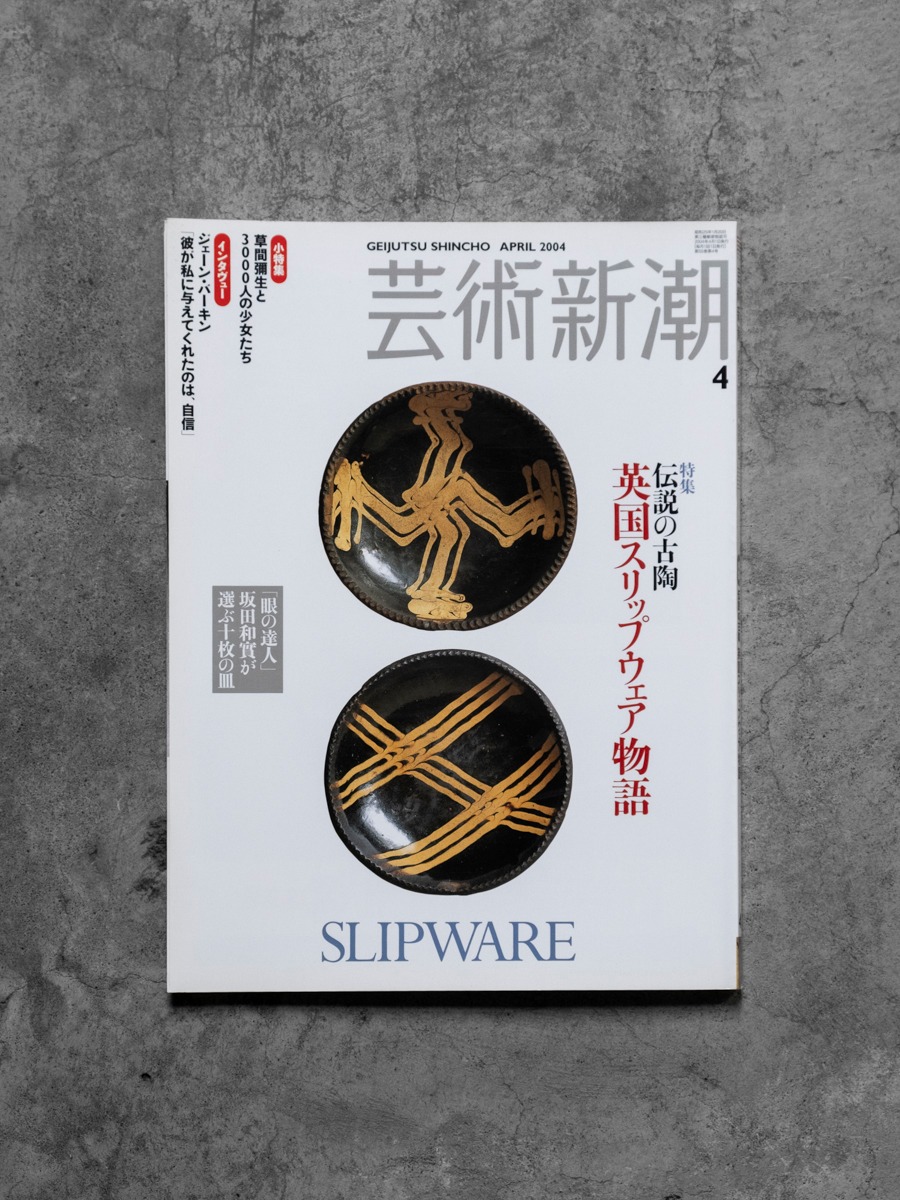

〈本国でもとうに製作はとだえているし、文献もない。(略)5年ほどの試行錯誤のすえに柴田さんが思いついたのは型起しだった〉(『芸術新潮』2004年4月号特集「英国スリップウェア物語」)─

柴田雅章さん(1948年生れ)以前にも古作のスリップウェアにひかれ、それらしき作陶をする作家はいたが(河井も濱田も)、それらは「みため」の話であって、「技法」にまでさかのぼろうとする作家はイギリスふくめても稀だった。〈まるい器なら轆轤で挽いたほうがはやいし、文様も筆で描いたほうが楽。でも、スリップウェアのおおらかな味は、そうしなかったからこそなんですよね〉(同)

─

私も取材したこの特集で、柴田さんは自身の技法をおしげなく図解する。現代日本の陶芸界は、おそらく世界的にも例外的にスリップウェアの器が多作され、人気もあるはずだが、そのきっかけ、素地は古作の魅力だけでなく、柴田さんによる技法的啓蒙も大きかったのではないか。とすれば、それはわすれてはいけないし、つたえつづけたほうが、と思った。

─

■対談|古道具坂田と私6|柴田雅章+月森俊文|坂田さんとスリップウェア

□8月1日18時半@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-sakata-06

─

■展覧会|坂田和實の眼|スリップウェア

□7月25日−8月6日/9月24日−10月6日@坂田室(神楽坂)

*予約制

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202507.html

─

今展には『芸術新潮』特集掲載品、ということは2003年から翌年にかけて大阪、駒場、豊田の民芸館を巡回したスリップウェア展の出品作も多く展示します(写真1点目など)。よろしければおはこびください。

20250712

ながくつかう

20250711

あらたな催事です。たのしみな夏、秋になりました。─────

■対談|古道具坂田と私6|柴田雅章+月森俊文|坂田さんとスリップウェア

□8月1日18時半@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-sakata-06

─

■講座|金沢百枝|ロマネスク美術への旅3|「蛮族」のヨーロッパ:宮廷美術と多様性

□8月19日18時@青花室

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-romanesque-03

─

■公開会議|生活工芸の100年:「雑誌」と「うつわ」とその時代|1|1921-45年:大正デモクラシーから戦争まで|井出幸亮+中村裕太+花井久穂

□8月28日18時@青花室

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-seikatsu100-01

─

■骨董展|新星

□9月5−7日 @青花室

□監修|安東敬三(花元)

□出品|うつわと古物 幹/花元/逆光/古美術うまのほね/古美術 錫/古物 豊島/志村道具店/髙谷/直感とテレパシー/トトトト/白鷺洞/南方美術店/吉川古道具/COUBOU/IMADO/LAPIN ART/objects

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202509_1.html

─

■小慢|中国茶教室|全2回

□9月+11月@青花室

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-xiaoman-02

─

■旅行|建築家・中村好文さんとゆく韓国:建築と家具の旅

□10月22−25日

https://www.kogei-seika.jp/news/tour2025-nk.html

─

■旅行|美術史家・金沢百枝さんとゆくスペインロマネスクの旅

□10月30日-11月6日

https://www.kogei-seika.jp/news/tour2025-km.html

─────

以下も引続き開催、募集しています。

─

■講座|東アジアの工芸と文人|全3回

1|中国|新井崇之|7月15日18時@青花室

2|日本|前﨑信也|9月9日18時@青花室

3|朝鮮|田代裕一朗|11月11日18時@青花室

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-eastasia-01

─

■展覧会|坂田和實の眼|スリップウェア

□7月25日−8月6日/9月24日−10月6日@坂田室(神楽坂)

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202507.html

─

■展覧会|古代の瓦:仏教美術の原点

□7月25日−8月6日@青花室

□出品|小松義宜(honogra)/田中恵子(古美術陣屋)

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202507.html

─

■鼎談|骨董と私3|小松義宜+高木孝+田中恵子|古瓦のたのしみ

□7月28日18時半@青花室

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kotto-3

─────

ポシャギ 朝鮮時代末 *「新星」展出品作

20250710

溝口廃寺(姫路)出土の鴟尾残欠(白鳳時代)。子持縞のようなストライプに、1300年の距離をわすれ、また思いだします。その往還が、古い美術のよいところです。─

■展覧会|古代の瓦:仏教美術の原点

□7月25日−8月6日@青花室(神楽坂)

□出品|小松義宜(honogra)/田中恵子(古美術陣屋)

*7月25・26日は青花会員のみ

*7月31日休

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202507.html

─

■骨董と私3|小松義宜+高木孝+田中恵子|古瓦のたのしみ:仏教美術の原点

□7月28日(月)18時半@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kotto-3

─

■青花茶話|小松義宜+田中恵子|「古代の瓦」展

1|仏教美術の原点

2|飛鳥時代の瓦

3|白鳳時代の瓦

4|奈良時代の瓦

https://www.kogei-seika.jp/blog/sawa/index.html

20250709

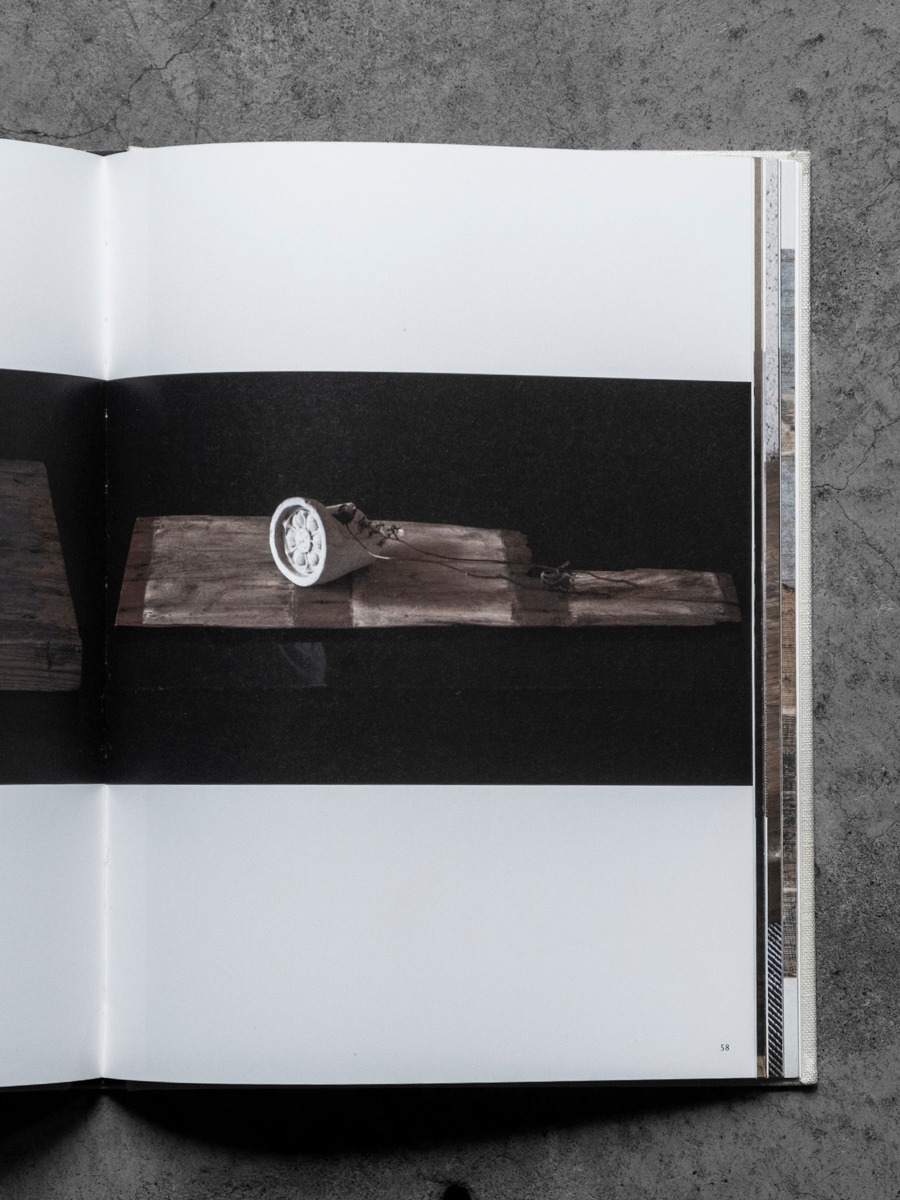

7世紀イギリスの長テーブル(とてもながい)。全体も細部も木味も、ほれぼれします。李朝の棚ともよくうつります。─

■展覧会|坂田和實の眼|スリップウェア

□7月25日-8月6日/9月24日-10月6日@坂田室(神楽坂)

*7月31日/9月30日休

*予約制

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202507.html

─

日本で「スリップウェア」というとおもに英国近世のやきものを指し、人物や動物文など鑑賞用の飾皿と、縞文はじめ抽象文の実用品(パイ皿)があります。彼地にさきがけ後者を美的に評価したのは日本人であり、代表はふたり、1920年代の柳宗悦と、1980年ごろの坂田和實でした。ことに骨董界における坂田さんの功績は大きく、(いまとなっては信じがたいけれど)スリップウェアが日本でほとんど売れなかったころから、こつこつと、抽象文の名品を日本に入れつづけました。今展は、坂田さんが請来したスリップウェア十数点ほか、欧州中世陶器や家具、コプト裂など西洋工芸を中心に、美術館 as it is の蔵品と古道具坂田由来の品々約60点を展観します。

20250706

今月末からの「古代の瓦」展にあわせて、以下のトークをおこないます。─

■骨董と私3|小松義宜+高木孝+田中恵子|古瓦のたのしみ:仏教美術の原点

□7月28日(月)18時半@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kotto-3

─

小松さん(honogra)と田中さん(古美術陣屋)は同展監修・出品者の骨董商、高木さん(古美術栗八)はふたりが敬愛する骨董商で、青花のサイトで「花と器と」連載中です(以下)。

https://www.kogei-seika.jp/blog/takagi_hana/079.html

─

近代以降の骨董文化は、たとえば以下のようにわけられるかなと思っています。

─

・歴史派─「知る」骨董……小松さんなど

・美術派─「見る」骨董……田中さんなど

・生活派─「使う」骨董……高木さんなど

─

もちろん境界はあいまいですが、トークでは、瓦を主題に、3者のちがい──すなわち骨董文化の幅ひろさ──も浮彫にできたらと思っています。

─

■展覧会|古代の瓦:仏教美術の原点

□7月25日−8月6日@青花室(神楽坂)

□出品|小松義宜(honogra)/田中恵子(古美術陣屋)

*7月25・26日は青花会員のみ

*7月31日休

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202507.html

─

写真は『工芸青花』5号特集「板と私」より、川瀬敏郎さんの花。新羅の瓦にいけています。花は、「つかう」と「みる」を止揚できるので、一見、骨董と相性がよさそうですが、みていると、せっかくの「古器」がただの「花器」になってしまっている例も多い気がします(よしあしではなく)。

20250705

スペイン夕景(取材先ではなく、白馬と黒い馬がいて、原色の服がめだつ町)。『工芸青花』の次号21号編集中(現像中)です。ロマネスク特集もあります。https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202507.html

20250704

いま、中国杭州のギャラリー「元白」で、川瀬敏郎さんの花の写真(『工芸青花』所載)が展示されています。サイズが大きく、誌面とはことなる感興があります。夏らしい花々。https://www.gallery-yuanbai.com/

─

写真|元白

20250703

坂田室の設営中。次回は「スリップウェア」展ですが、テーブル、椅子、ベンチ、ドアなど、古い西洋家具もみごたえあります。サイトに、月森俊文さん(日本民藝館)の文章掲載しました。─

■展覧会|坂田和實の眼|スリップウェア

□7月25日-8月6日/9月24日-10月6日@坂田室(神楽坂)

*7月31日/9月30日休

*予約制

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202507.html

─

坂田和實が1981年におこなった「英国スリップウェアー展」(古道具坂田)は、18世紀後半に実用品として作られた無銘スリップウェアのみを取り上げた日本初の企画展であった(本国でもなかったはずだ)。しかし4、5枚の予約があっただけで会期中には1点も売れず、その後数年間はイギリスの業者に安値で戻すという結果となった。このような状況を経ながらも坂田はイギリスのスリップウェアを地道に集め、生涯で約150点請来させたと後に述べている。驚くべきことにその数は当時日本に存在したスリップウェアの半数に迫るものだったのだ。現在この焼物が認知され、蒐集家が増え、作り手も多く育ったことの一因に彼の活動があったことは間違いない。

しかし何が坂田にそのような苦労も厭わずスリップウェアの紹介を続けさせたのだろうか。真意はわからないが、ただ坂田が2003年の初講演で述べた以下の言葉はその糸口となるだろう。「神に対する祈りのためということを大きな用途と考えると、今回飾られているスリップウェアはロマネスク、先ほどのトフト・ウェアは個人作家が自己表現のために作る飾り皿ということでルネサンスに近い位置にあるというのが私の考えです」(トフト・ウェアとは実用品ではない在銘のスリップウェア)。

今展では坂田和實の眼が選んだ英国スリップウェアの優品が多数展示される。彼がロマネスク藝術の末裔として見届けていた無銘の造形がガラス越しではなく実見できるのだ。是非足を運んで確かめていただきたい。(月森俊文「今展によせて」)

20250702

今月末開催の「古代の瓦」展について、出品者の小松義宜さん(honogra)と田中恵子さん(古美術陣屋)のお話をうかがいました。外来文化の受容・習得・和様化という大きな(国全体におよぶ)ながれにおいては、飛鳥・白鳳・奈良時代と、明治・大正・昭和はかさなるのかなと思いました。そうしたながれの痕跡が、古代の瓦にはありありとみてとれます。各種ポッドキャストで御視聴いただけます。─

■青花茶話|小松義宜+田中恵子|「古代の瓦」展

1|仏教美術の原点

2|飛鳥時代の瓦

3|白鳳時代の瓦

4|奈良時代の瓦

https://www.kogei-seika.jp/blog/sawa/index.html

─

■展覧会|古代の瓦:仏教美術の原点

□7月25日−8月6日@青花室(神楽坂)

□出品|小松義宜/honogra 田中恵子/古美術陣屋

*7月25・26日は青花会員のみ

*7月31日休

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202507.html

─

素弁十葉蓮華文軒丸瓦 飛鳥寺出土 飛鳥時代

20250701

古美術栗八・高木孝さんの連載「花と器と」更新しました。器は古代青銅金具、随想は「村山さんのこと2」です。https://www.kogei-seika.jp/blog/takagi_hana/079.html

─

〈深い緑青肌の古代金具で、エッジが効いており、小品ながらなかなかの存在感と古格があります。やさしい野花では器に負けてしまいそう〉

─

骨董は、美術か道具(生活の友)か、歴史か現在か、非日常か日常か──ごく大まかにいうと、前者か後者かで、骨董にかかわる人たちはわけられる気がする(よしあしではなく)。栗八さんはたぶん後者で、この連載も、そうしたありかたが通底する。

─

古美術栗八・高木さん監修による骨董通販サイト「seikanet」も更新しました(月2回更新)。今回は自由出品(7月15日まで)。

─

online antique store|古董邮购网站

https://store.kogei-seika.jp/collections/seikanet-99