20240530

明日から(明日31日は青花会員と講座参加者のみ御覧いただけます)。出品作家を紹介します。─

■展覧会|工芸のゆくえ:GALLERY crossing

□5月31日−6月4日|13−20時|工芸青花(神楽坂)

*5月31日は青花会員と御同伴者1名

□監修|黒元実紗(GALLERY crossing)

□出品|アラーナ・ウィルソン/市川陽子/𡧃野湧/笹川健一/染谷聡/中沢学/山西杏奈

https://www.kogei-seika.jp/gallery/20240501.html

─

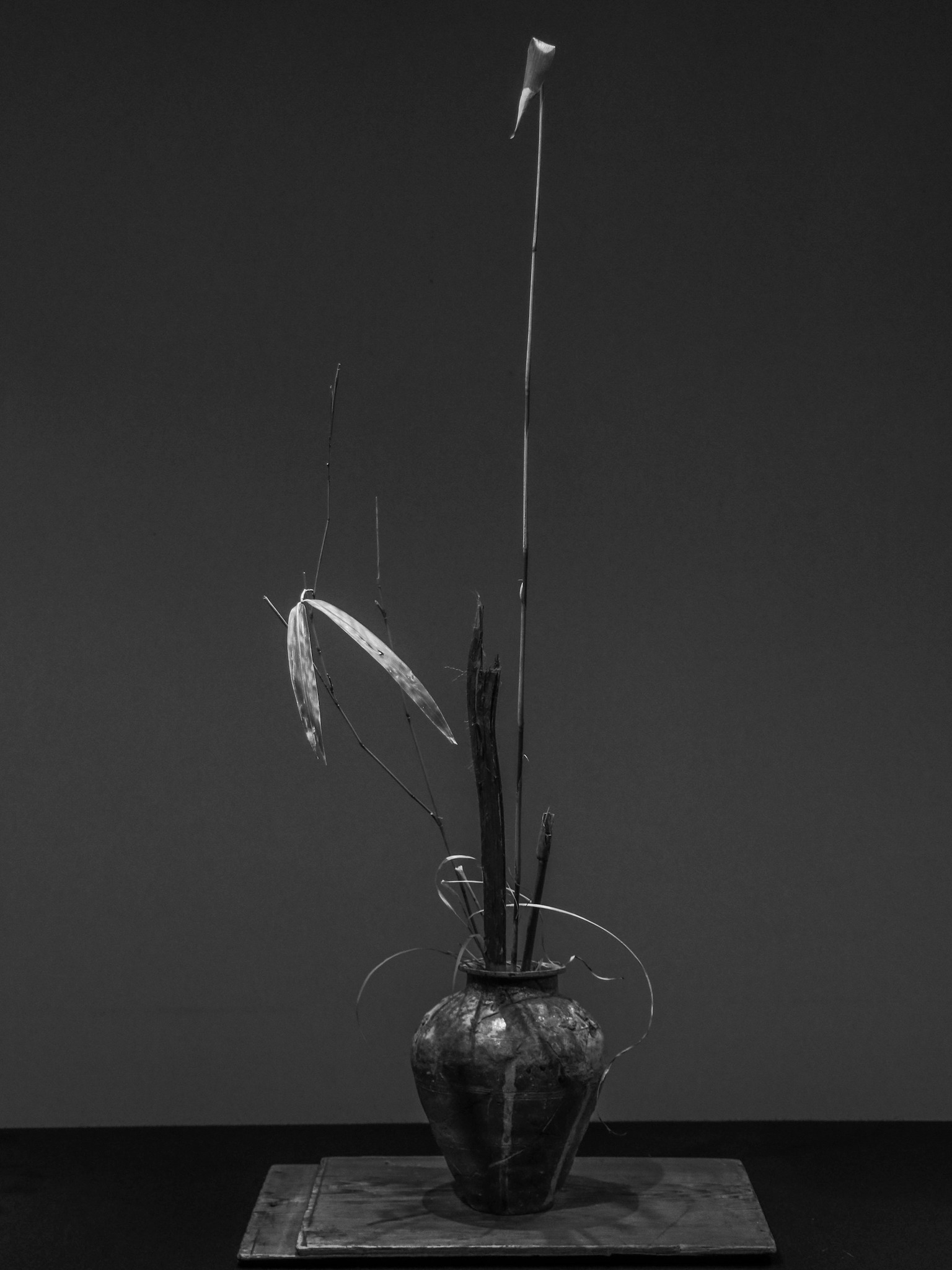

山西杏奈|YAMANISHI Anna

1990年、大阪生まれ。2014年、京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程工芸専攻漆工分野修了。京都を拠点に制作活動をしている。主に木という素材が持っている硬質感や重量感、塊といったイメージと対極するようなモチーフを扱い、鑑賞者の知覚に働きかける作品を制作している。

─

私が工芸というジャンルに直に触れていたのは、おそらく大学の工芸科で学んでいた2010年代前半の数年間のことでした。なので工芸といっても、主に美術工芸という狭義の領域であると言っておいた方が良いかもしれません。個人的な感覚として、当時はまだ自分の作っているものが美術か工芸かといったモダニズム的な問いに常に答えを求められているような感覚があり、それが私にとってはどうも息苦しく感じていたことを記憶しています。 なので卒業後はそうしたジャンルに対する意識からは比較的自由な場所に身を置いて制作を続けてきたように思います。そのようにして今に至っているので、「領域の境界が曖昧になっている時代」というのは、私にとってはどちらかというと居心地が良く、ポジティブな現状として捉えているというのが率直な気持ちです。 一方、当時の息苦しさの正体が一体何に由来するものなのかということは、私にとって昔も今も変わらず大きな関心事であり、思考を続けるきっかけでもありました。今回の展覧会ではそうした美術工芸という狭間の領域が孕み続ける問題意識について、今一度理解を深める機会になればと思っています。(山西杏奈/今展によせて)

─

写真提供|GALLERY crossing

20240530

明日から(明日31日は青花会員と講座参加者のみ御覧いただけます)。出品作家を紹介します。─

■展覧会|工芸のゆくえ:GALLERY crossing

□5月31日−6月4日|13−20時|工芸青花(神楽坂)

*5月31日は青花会員と御同伴者1名

□監修|黒元実紗(GALLERY crossing)

□出品|アラーナ・ウィルソン/市川陽子/𡧃野湧/笹川健一/染谷聡/中沢学/山西杏奈

https://www.kogei-seika.jp/gallery/20240501.html

─

中沢学|NAKAZAWA Gaku

1991年、長野県生まれ。2013年、京都伝統工芸大学校卒業。2014年、木工藝佃 佃眞吾氏に師事。2017年、信州に戻り家具メーカーに入社。2022年、坂城町(長野県)にて独立。刳物を中心とした器などを制作する。

─

日本という国には「物」を通して私達が生きる内外の世界を認識する文化が古来より受け継がれている様に思います。私達が生きるこの時代に私達は何に直面しどの様に昇華していったのか。過去になっていくこの時代を伝えられる物を作りたいと思っています。

言葉が規定している物達を私達は理解する前から知っていた事にしてしまう。この特異な時代の中で、かつての意味は本当に今も継続されているのだろうか。

健全なようでいて、すでに形骸化され、無言で佇んでいるそれらを、私は再現することで認識を試みる。その様に作り出された物は、この世界においては如何様にも認知可能である事に私は気が付くのです。

意識が開け放ってしまった全てが交差する世界。誰しもが携えている「私」を通して、再度可視化され存在するこれらに私達はどのような意味を与えられるのでしょうか。(中沢学/今展によせて)

─

写真提供|GALLERY crossing

20240530

出張にゆくまえに、蔵前のギャラリー「隙間」の福村龍太展オープニングに参加することができました。突端に立ちつづけんとする福村さん、西坂さん(白日)、柏崎さん(エンダースキーマ)たちの気骨に、背筋がのびました。6月2日まで。https://sukima.henderscheme.com/exhibition/ryuta-fukumura

─

photo:隙間

20240530

広島、京都、奈良、芦屋で打合せ等でした。みなさんのおかげで、よい対話ができました。来年もたのしみです。

20240529

今週末から。出品作家を紹介します。─

■展覧会|工芸のゆくえ:GALLERY crossing

□5月31日−6月4日|13−20時|工芸青花(神楽坂)

*5月31日は青花会員と御同伴者1名

□監修|黒元実紗(GALLERY crossing)

□出品|アラーナ・ウィルソン/市川陽子/𡧃野湧/笹川健一/染谷聡/中沢学/山西杏奈

https://www.kogei-seika.jp/gallery/20240501.html

─

染谷聡|SOMEYA Satoshi

1983年、東京都生まれ。1984年より6年間インドネシアに暮らす。2006年、京都市立芸術大学工芸科卒業。2008年、京都市立芸術大学院美術研究科博士前期課程修了。2014年、京都市立芸術大学院美術研究科博士後期課程修了 博士号(美術) 取得。装飾を「人々の遊び心や情緒、記憶を表象する〈読み物〉」と捉え、漆の装飾性に着目した制作と調査を行う。

─

学生時代、加飾することに悩んだ時期があった。緻密に装飾を施した器を意気揚々と彫刻の先輩に見せると、「よく出来てるけど、器だよなぁ」と言われた。ならばと思い、絵画の先輩に見せに行くと「よく描けてるけど、器だからなぁ」と同じことを言われた。作品が未熟だったことは言うまでもないが、元来、作る理由などを細かいことを悶々と考えてしまう性分なこともあって、すっかり手が止まってしまった。今考えると、それが美術から受けたはじめての洗礼だったのかもしれない。

展示する作品《みしき》は、何気ない拾いものを飾るための「器」である──。加飾に悩まされ、紆余曲折しながらも、漆と工芸から学んだ結果流れ着いた私なりの器だ。

そうして、縁あって今回、工芸青花という場で自作の器を眺められる巡り合わせを何だか愉快に思う。(染谷聡/今展によせて)

─

写真提供|GALLERY crossing

20240529

今週末から。出品作家を紹介します。─

■展覧会|工芸のゆくえ:GALLERY crossing

□5月31日−6月4日|13−20時|工芸青花(神楽坂)

*5月31日は青花会員と御同伴者1名

□監修|黒元実紗(GALLERY crossing)

□出品|アラーナ・ウィルソン/市川陽子/𡧃野湧/笹川健一/染谷聡/中沢学/山西杏奈

https://www.kogei-seika.jp/gallery/20240501.html

─

𡧃野湧|UNO Yu

1996年、大阪府生まれ。2022年、京都市立芸術大学大学院修士課程陶磁器専攻修了。現在、京都府在住。ワレモノとしての陶磁に着目し、あえて破損や経年変化を取り入れながら作品を制作する。文化や美術の歴史における保存の在り方を念頭に、ものの存在やものへの触れかた、その遺し方について新しい視点を提案する。

─

焼き物は高温で長時間加工した物質で、1万年も形を維持できる素質があるようです。この材質は、とてつもない未来へ橋を架けられる伸びしろがあるとも言えます。おそらく自分が存在しないであろう遠い未来へつながることのできるそのポテンシャルが、材質の表情となって焼き物に現れていると感じます。

そんな表情に見惚れる一方で、自分の目の届かない未来まで焼きものが残ってしまうことが、少しおそろしいです。

焼き物を「人の手によって時間を押し進められたもの」であると感じ、その不思議さやおそろしさを、粉々に割るという手つきによって、私の理解できる方へ引き戻しています。材質のポテンシャルを自分の知覚できる世界に落とし込んだあと、一緒に時間を進んでいけるような作品を作っています。(𡧃野湧/今展によせて)

─

写真提供|GALLERY crossing

20240528

今週末から。出品作家を紹介します。─

■展覧会|工芸のゆくえ:GALLERY crossing

□5月31日−6月4日|13−20時|工芸青花(神楽坂)

*5月31日は青花会員と御同伴者1名

□監修|黒元実紗(GALLERY crossing)

□出品|アラーナ・ウィルソン/市川陽子/𡧃野湧/笹川健一/染谷聡/中沢学/山西杏奈

https://www.kogei-seika.jp/gallery/20240501.html

─

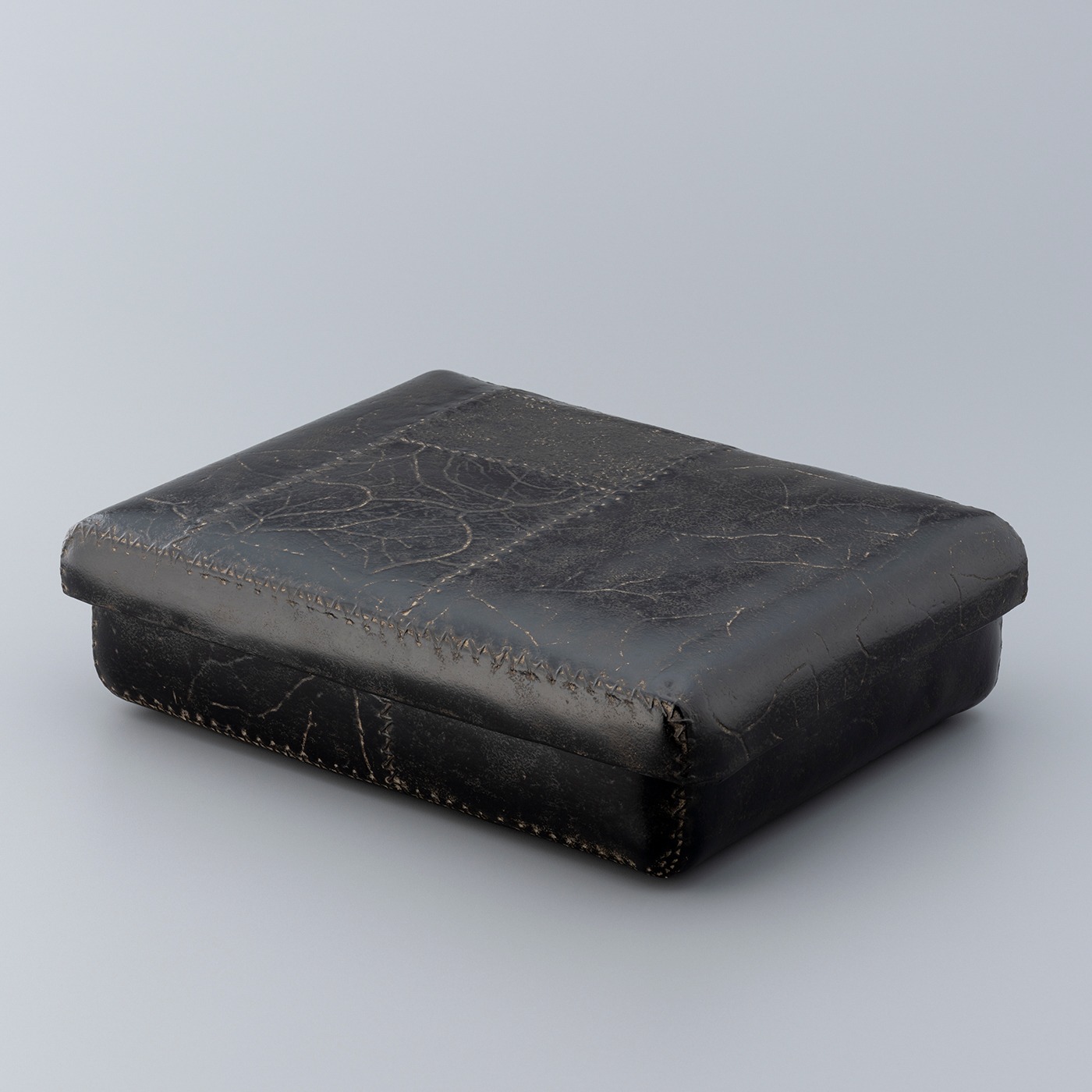

市川陽子|ICHIKAWA Yoko

1985年大阪市生まれ。2011年、京都市立芸術大学大学院修士課程工芸専攻漆工分野修了。現在滋賀県にて制作。漆皮という一度途絶えた漆芸技法を軸に、手芸、農、民族学などに大いに影響を受けながら制作を行なう。個人の中に醸成される不可侵な文化とその表出に関心がある。

─

十数年前、勧められて足を運んだ沖縄・喜如嘉の芭蕉布会館での記憶を思い出す。芭蕉布のあり様と、静かに糸を績む平良敏子さんの姿は、他分野の優れた表現作品にも劣らないほど印象的で美しく感じられた。当時芸大の工芸科を出て間もない私は、自身の希薄さを実感して打ちひしがれつつ、木綿以前の原始布というものを知り、そこから芋づるを辿るように日本列島で育まれた多様なものづくりの基層に惹かれていった。

布は非常に貴重なものであったから、なるたけ鋏を入れずに済むように着物は構成され、解いて継げばまた反物に戻すことができ、そこからまた衣類や布団や雑巾といったものへと巡った。「小豆3粒」を包むことのできるサイズの布であれば取っておき、傷んだ布を繕うのに使用したという。本展では皮革の端切れを継いで成形した箱を中心に出品する。私にとって大切な出来事や知識や経験が、年月と共に混ざり合い醸され―豆と穀物と塩が味噌になるように―制作物として馴染み、漆芸品でありながらも、私という個人に根ざしたようなものになれば面白いと思う。(市川陽子/今展によせて)

─

写真提供|GALLERY crossing

20240528

今週末から。出品作家を紹介します。─

■展覧会|工芸のゆくえ:GALLERY crossing

□5月31日−6月4日|13−20時|工芸青花(神楽坂)

*5月31日は青花会員と御同伴者1名

□監修|黒元実紗(GALLERY crossing)

□出品|アラーナ・ウィルソン/市川陽子/𡧃野湧/笹川健一/染谷聡/中沢学/山西杏奈

https://www.kogei-seika.jp/gallery/20240501.html

─

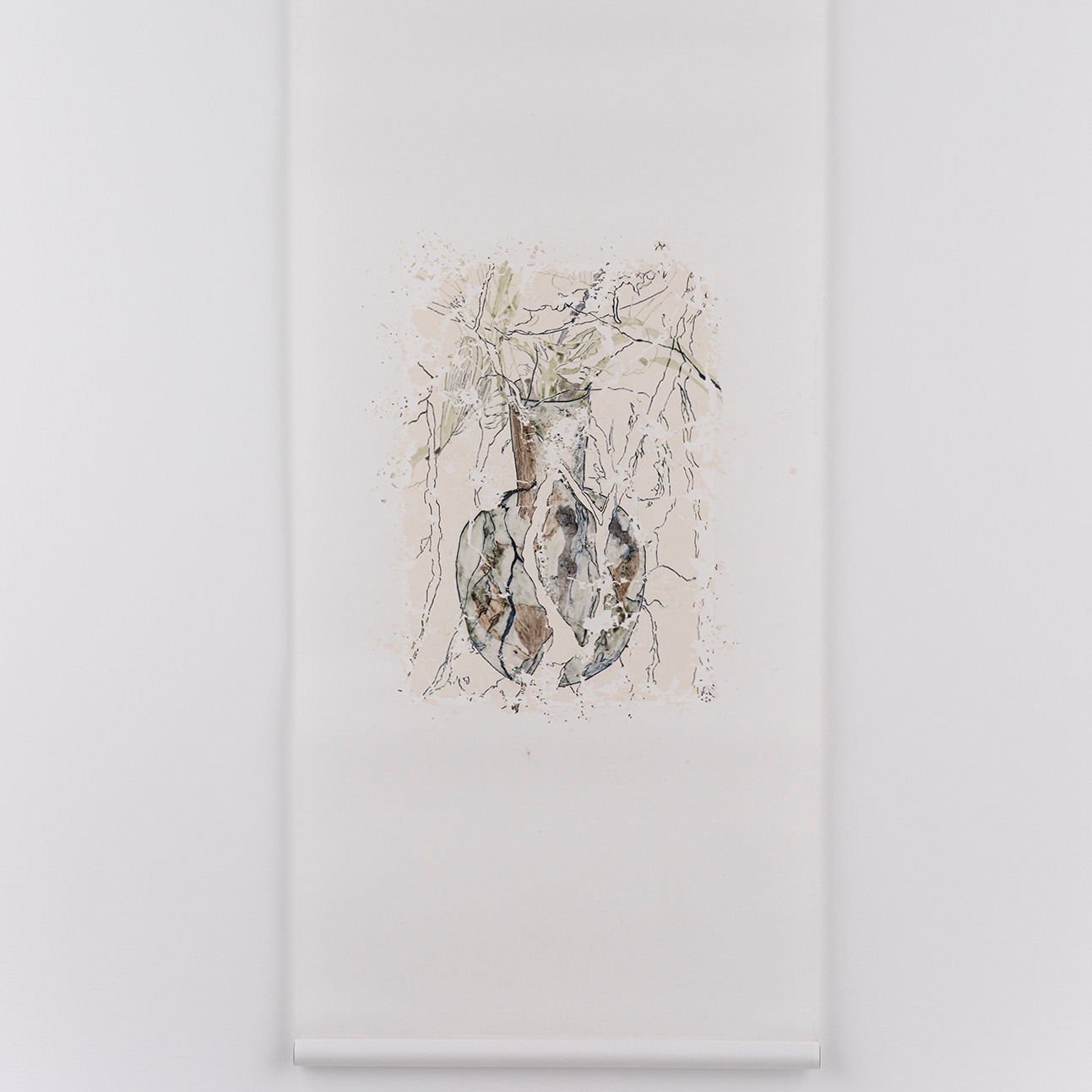

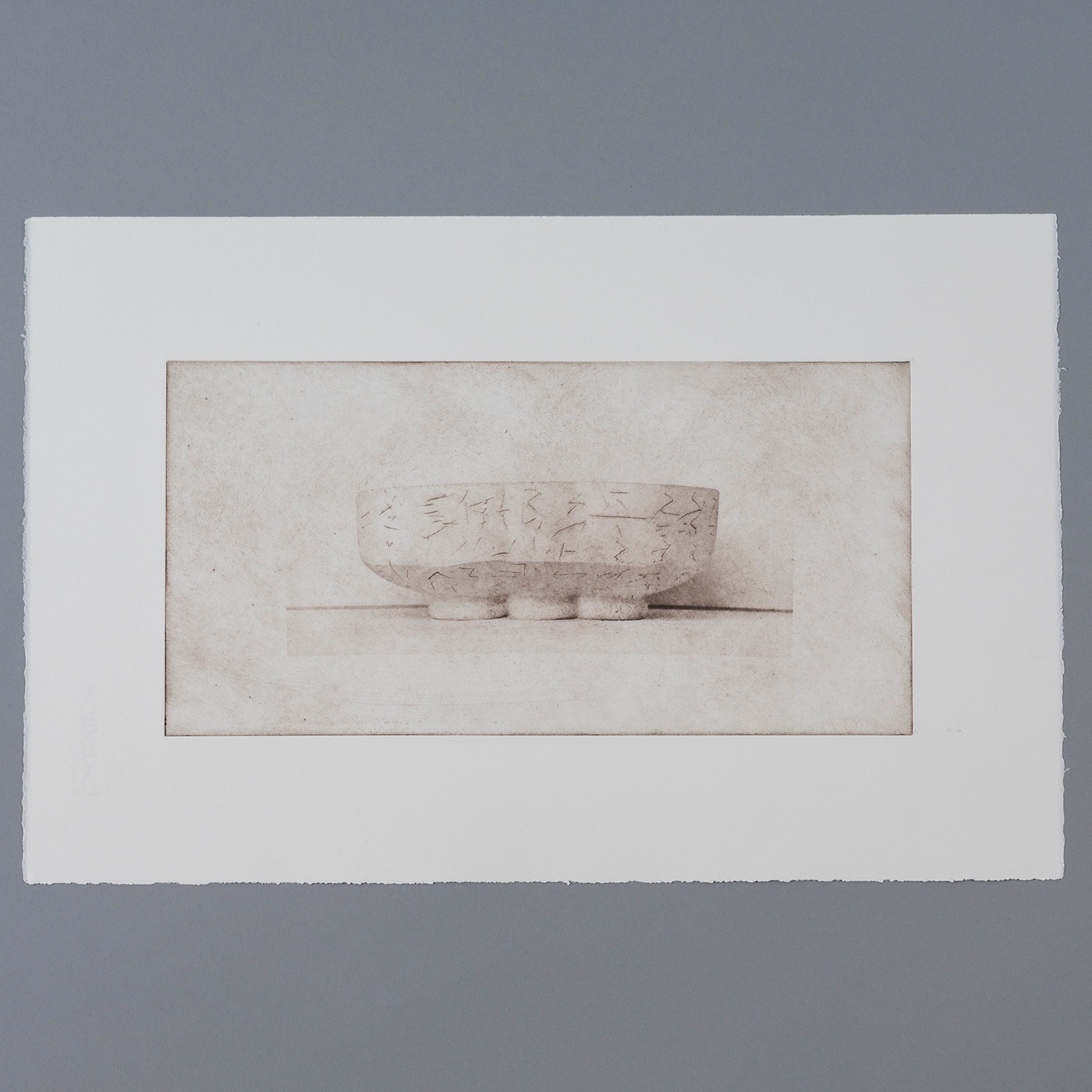

アラーナ・ウィルソン|Alana WILSON

1989年キャンベラ(オーストラリア)生まれ。ニュージーランド国籍を持つ。2012年、シドニー・ナショナルアートスクール卒業。陶芸技術の長い歴史を延々と続く今への時間の流れのメタファーとして捉え、自然と人間との関係性や社会課題に問題を提起する作品を制作。

─

あるひとつの文章の抜粋が描かれた茶碗とエッチングは、陶芸、ドローイング、版画という異なるメディア間の対話を形成しています。ここでは、茶碗の表面が、メディアを越えて多くの反復を生み出す起点となっています。陶芸特有の釉薬による表現を離れ、コミュニケーションとマークメイキング:つまり起点となるある文章が、制作のプロセスを通じてどのように変化し、抽象化されるか、そして私たちがそれらをどのように解釈するのかという可能性を追い求めているのです。

私は、うつわという形の概念と、実用という機能を越え、鑑賞者の思考の道を開くことを目指しました。茶碗に書かれた断片的な模様は、文章の内容や言葉の意味を伝えるものではなく、鑑賞者の想像を喚起することを重視しています。言語や音楽を連想させるこれらの作品は、抽象的なコミュニケーションと繰り返される形の断片からなるシリーズとして「読む」ことができます。版画は、茶碗の景色を写し取ったようなものであり、陶に刻まれた文字が、巻物のように平面的に展開されています。メディアを越えて、何度も繰り返される表現の間には、思考の展開のような感覚があり、それらがまた、あなたの心の目に映るものとつながって「読み解く」ことができるのです。(アラーナ・ウィルソン/今展によせて)

─

写真提供|GALLERY crossing

20240525

公開しました。産地工芸と作家工芸のちがいについて考えることは、けっきょくは、「工芸=道具」の機能/目的について考えること、でした。─

■通信講座|工芸と私32|日野明子+柴原孝|産地問屋と考える産地

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kogei-e32

20240522

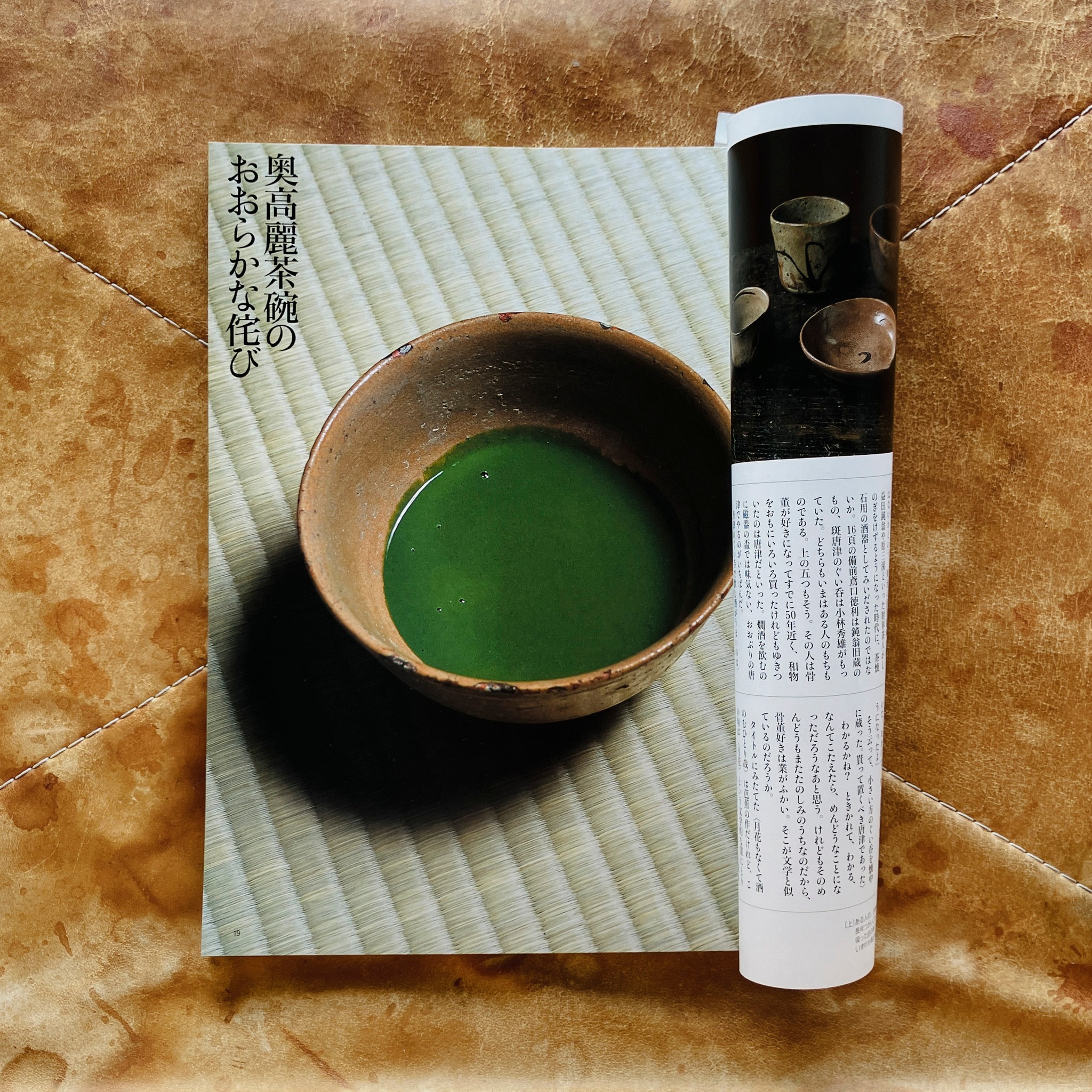

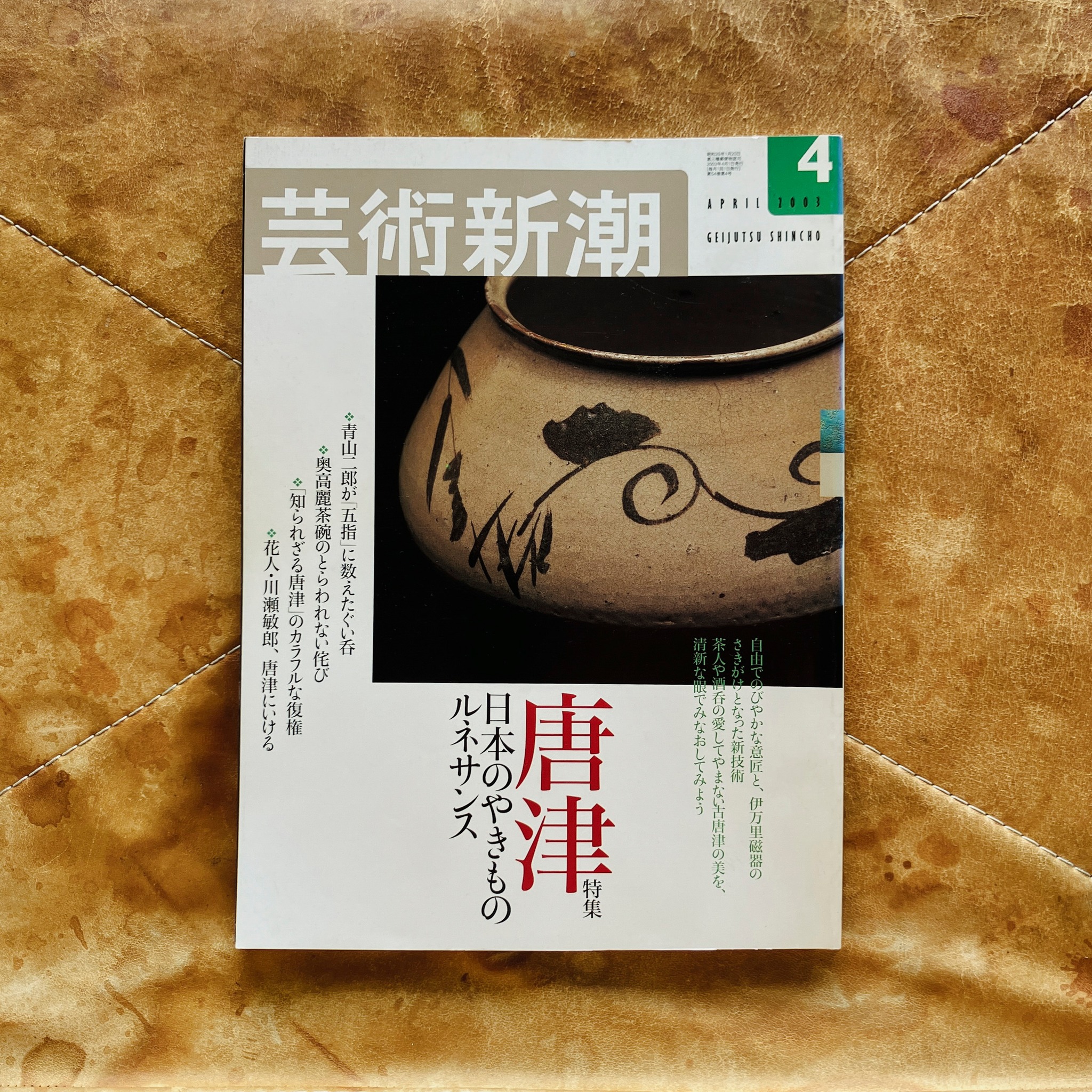

募集中です。講師の荒川さんには、荒川さんが出光美術館学芸員のころ、私が『芸術新潮』編集部のころ、ずいぶんお世話になりました。唐津特集、伊万里特集、乾山、楽、中世陶……。考古、文献、鑑賞のバランスをまなびました。写真は出光の茶室で、松平不昧旧蔵の奥高麗茶碗「秋夜」に。─

■講座|骨董と私1|荒川正明|研究・真贋・人生

□6月8日(土)14時@一水寮悠庵(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kotto-1

*本講座は「青花の会|骨董祭2024」関連企画です。参加者は骨董祭にも御入場いただけます(6月8日・9日)

─

荒川さんから|

私はやきもの担当の美術館学芸員として21年働いた後、大学で日本陶磁史を講じている。学生諸君の前では偉そうに以下のように話すことがある。「美術史研究でもっとも気を付けなければならないのは真贋である。贋物を摑まされ、研究対象にして論文を書いてしまったら、研究者として終わりだ。ともかく真贋を見極める目を持つことが大切なのだ」と。さらに「骨董品は人間がつくりだしたものであるから、その良し悪しが分かるようになれば、モノだけではなく、ヒトの良し悪しも分かるようになる。この私を見ろ。モノの本質を知ることで、ヒトに一度も騙されたことはない」と豪語してきた。ところが、どうも近頃はトシのせいか、野生のカンが鈍ってきたように思えて危なっかしい。自信喪失気味である。気に入って買った17世紀の古伊万里染付皿がどうもニセモノに見えてきた。さらに、昨年アメリカで大金を巻き上げられしょげている。なんと、今の私は鴨ネギ状態。今回の青花の会では、プロの骨董屋さんに、人生の奥深さを学びたいと思う。

20240521

最終回は、埼玉県の家具工房で実習でした。各自シェーカーのミルキングスツールを製作し、もちかえります。中村好文さん、家具職人の阿部繁文さんと北奥一穂さん、ありがとうございました。そして受講生のみなさん、おつかれさまでした。またお会いしましょう。─

講座|中村好文|家具デザイン|全5回

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-nakamura-1

20240519

校了作業中。よろしくお願いします。■『生活工芸と古道具坂田』 菅野康晴著/新潮社青花の会/2024年6月刊予定

20240516

古美術栗八・高木孝さんの連載「花と器と」更新しました。器は時代竹籠2種、随想は「コマちゃんのこと1」です。https://www.kogei-seika.jp/blog/takagi_hana/052.html

─

〈「あと一人、遅れていますが声をかけています」と話している間に、勢いよくドアを開けて入ってきたのがセンターのデザイナー駒形克己です。マコトの呼びかけで集まった7人が揃いました〉

─

気づいている人も多いと思いますが、友人知人を語る栗八さんのこの連載、対象はみな故人です。

20240515

撮影でした。5月の museum as it is はとくに好きな季節。ひとり森にいるようでした。開館30年、おめでとうございます。今回の通常展示は9月22日まで。弥生の壺や平瓦、パチンコ台などなつかしい顔ぶれも。http://asitis.sakatakazumi.com/

20240513

青花の骨董祭では、別会場で骨董にかんするトークもおこなっています。今年は美術史家のふたりが語る「骨董と私」。─────

■講座|骨董と私1|荒川正明|研究・真贋・人生

□6月8日14時@一水寮悠庵(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kotto-1

─

■講座|骨董と私2|金沢百枝|坂田さんとヨーロッパ

□6月9日14時@一水寮悠庵(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kotto-2

─────

■青花の会|骨董祭2024

□6月7−9日(金土日)

*7日は内覧会(青花会員及び御招待者・販売有)

□会場|√K Contemporary(牛込神楽坂)

https://www.kogei-seika.jp/seikafes/2024.html

20240512

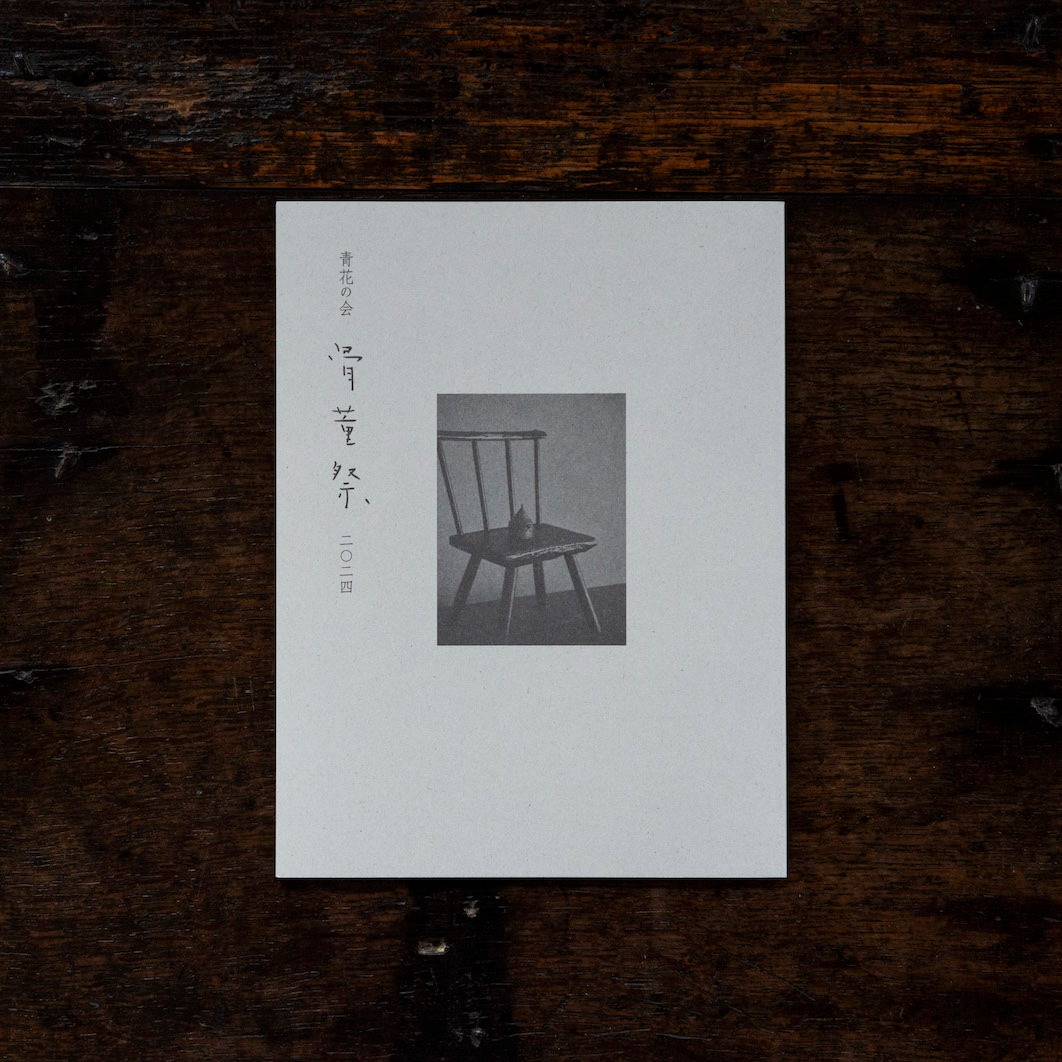

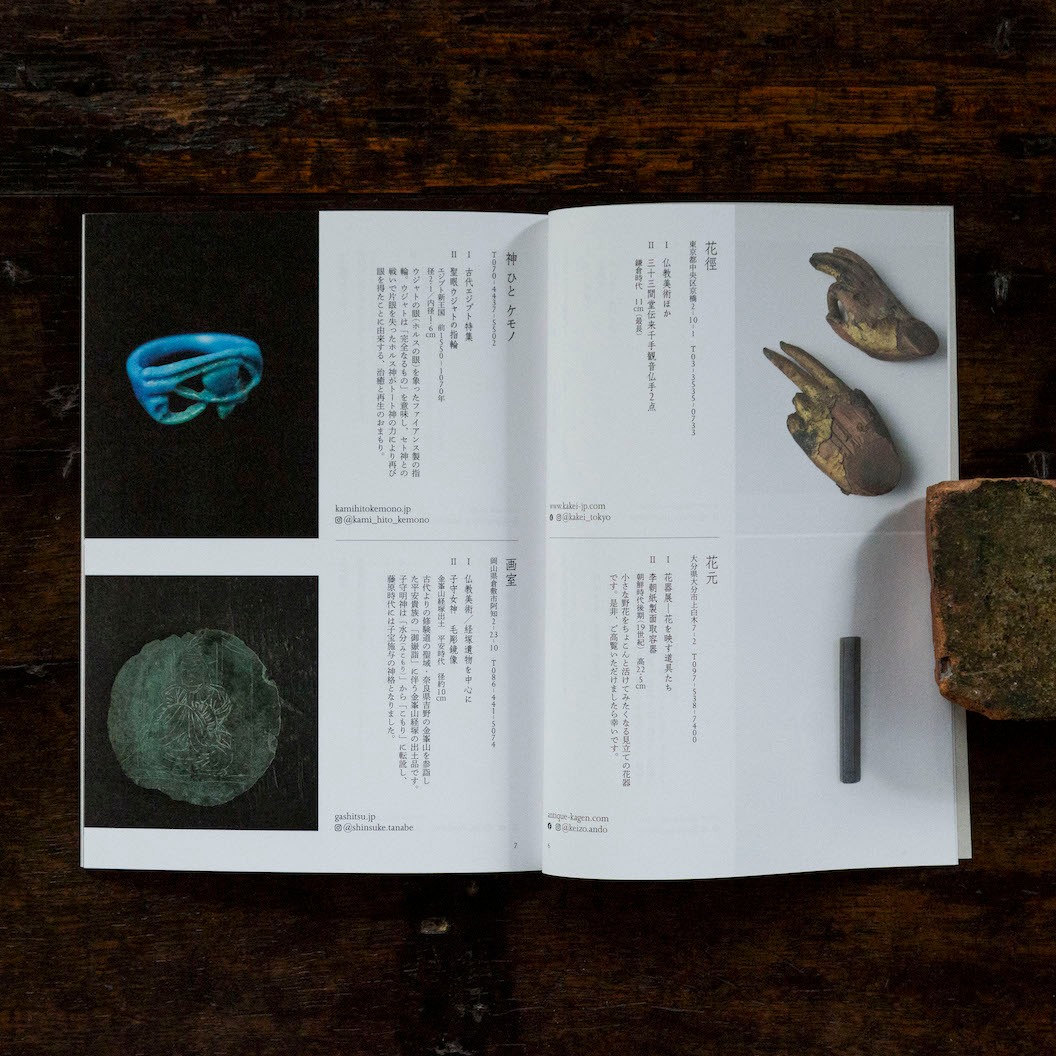

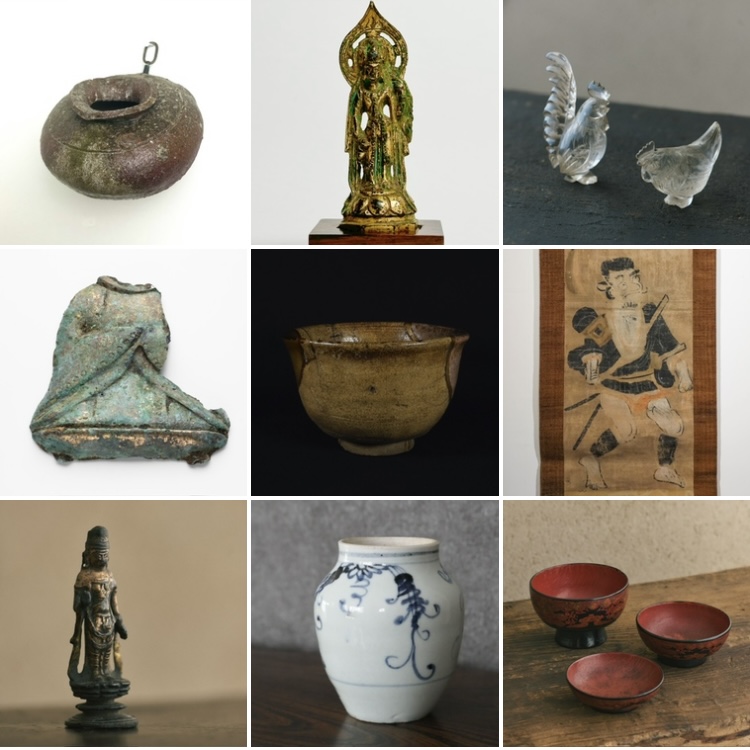

骨董祭の冊子ができあがりました。出展者の推奨品とコメント、アンケート(今年は「敬愛するコレクターとその理由」)、そして「TARO NASU」ギャラリーの那須太郎さんに「現代美術と骨董」というテーマで取材した記事も掲載しています(坂田さんと乾山の話など)。出展者と青花会員には明日以降発送します。市販はせず、骨董祭入場者に配布しています。─

■青花の会|骨董祭2024

□6月7−9日(金土日)

*7日は内覧会(青花会員及び御招待者・販売有)

□会場|√K Contemporary(牛込神楽坂)

https://www.kogei-seika.jp/seikafes/2024.html

─

出展|

井上オリエンタルアート日本橋

大塚美術

花徑

花元

神 ひと ケモノ

画室

工藝丹中

古童

古美術うまのほね

古美術川﨑

古美術京橋

古美術小林

古美術陣屋

古美術錫

古美術天宝堂

古美術肥後

古美術三樹

古美術山法師

古美術28

四方堂

志村道具店

草友舎

素骨庵八木

となりのトトや

中上

秦志伸

前坂晴天堂

利菴アーツコレクション

gallery uchiumi

honogra

IMADO

LAPIN ART

SEKIGAWA FINE ART

Swallowdale Antiques

20240511

明日まで。永田さんは『BRUTUS』「楽しい広告主義」特集(1987年)などでなかば伝説化している編集者/作家/収集家。─

■通信講座|茶話会|永田玄+オオヤミノル|タイ・古陶・珈琲

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-sawa-e2

─

オオヤさんには、6月の骨董祭でも珈琲店をだしていただきます(8日・9日@神楽坂一水寮)。

https://www.kogei-seika.jp/seikafes/2024.html

20240508

今月末、トークの残席わずかです。 → 満席になりました─

■講座|黒元実紗+出品作家|2020年代の「美術工芸」

□5月31日(金)18時@悠庵(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kogei-76

─

■展覧会|工芸のゆくえ:GALLERY crossing

□5月31日−6月4日|13−20時|工芸青花(神楽坂)

*5月31日は青花会員と御同伴者1名

□監修|黒元実紗(GALLERY crossing)

□出品|アラーナ・ウィルソン/市川陽子/𡧃野湧/笹川健一/染谷聡/中沢学/山西杏奈

https://www.kogei-seika.jp/gallery/20240501.html

─

黒元実紗 KUROMOTO Misa

1982年、愛知県生まれ。東京藝術大学美術学部を卒業後、飲食関係の企画会社に勤務。2011年名古屋でフリーランスフードデザイナーとして活動、食をテーマにした企画スペースを運営。2017年岐阜県美濃加茂市にて「crossing」をオープン。2019年に「GALLERY crossing」と改称し、現代アート・工芸の領域を超えて普遍的な問いかけへのアプローチを実践する現代作家作品を紹介する。2022年ギャラリーを現在の場所に移転。

─

黒元さんから|

2020年に開催された「青花の会|工芸祭」に参加して以降、ギャラリーのキュレーションにおいて、工芸やその境界の捉え方について思考し続けています。 今回のオファーをいただいて、私たちにとっての工芸について作家たちと話した結果、私たちは今改めて、それぞれの中にある工芸について考えてみることが大切だという結論に至りました。特に、美術工芸と呼ばれるものについて今一度考えながら、それぞれの個人の中にある、工芸のゆくえを過去に辿って紐解きながら、考える座談会をしてみたいと思っています。

─

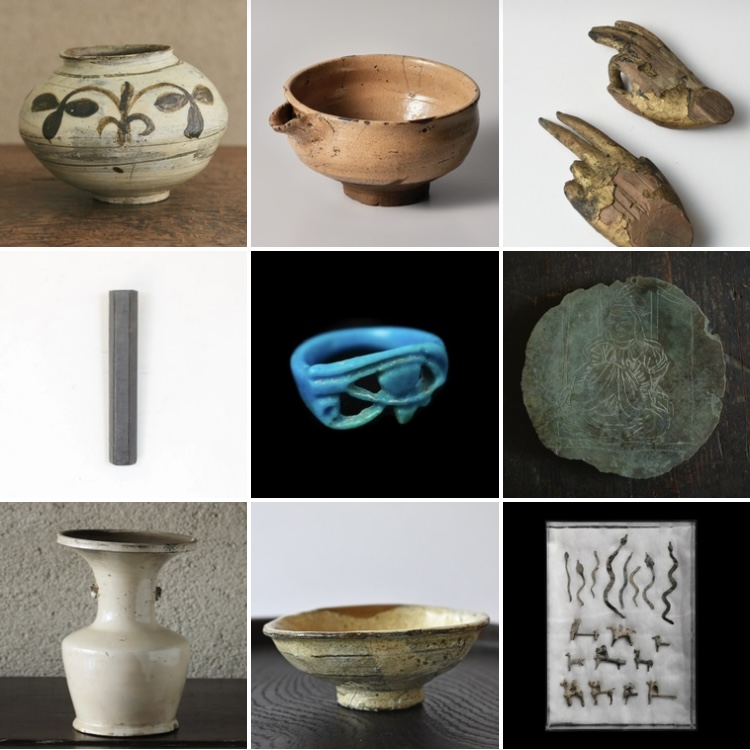

写真提供|GALLERY crossing

20240507

今年の骨董祭、1ヶ月後になりました。各出展者の推奨品をインスタグラム(ストーリーズ+ハイライト)で紹介しています。https://www.instagram.com/kogei_seika/

─

■青花の会|骨董祭2024

□6月7−9日(金土日)

*7日は内覧会(青花会員及び御招待者・販売有)

□会場|√K Contemporary(牛込神楽坂)

https://www.kogei-seika.jp/seikafes/2024.html

─

出展|

井上オリエンタルアート日本橋

大塚美術

花徑

花元

神 ひと ケモノ

画室

工藝丹中

古童

古美術うまのほね

古美術川﨑

古美術京橋

古美術小林

古美術陣屋

古美術錫

古美術天宝堂

古美術肥後

古美術三樹

古美術山法師

古美術28

四方堂

志村道具店

草友舎

素骨庵八木

となりのトトや

中上

秦志伸

前坂晴天堂

利菴アーツコレクション

gallery uchiumi

honogra

IMADO

LAPIN ART

SEKIGAWA FINE ART

Swallowdale Antiques

20240506

『工芸青花』次号20号、制作中です。信州。https://store.kogei-seika.jp/products/4

20240505

川瀬敏郎著『四時之花』より、5月5日の花(掲載図版はカラー)。花|竹、笹、あて、薄/器|常滑壺

撮影|佐々木英基

https://store.kogei-seika.jp/products/book-kawase-1

─

先日、京都の kankakari でみた「くさきとうつわ」展、片桐功敦さんの花もとてもよかったです。明日6日まで。

https://www.instagram.com/kankakari_/

20240504

金沢さんの講座、しばらくひらいていませんね。明日まで。─

■通信講座|金沢百枝|キリスト教美術をたのしむ34|降誕図の動物とヨセフ

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kanazawa-e34

20240503

古美術栗八・高木孝さんの連載「花と器と」更新しました。器は時代蒔絵箱、随想は「光さんのこと9」です。https://www.kogei-seika.jp/blog/takagi_hana/051.html

─

〈骨董業者の市場を仕切りながら盛り上げてくれる、市場には欠かせぬ存在であった光さんですが、自制の効かぬことがひとつだけありました。酒です〉

20240503

工艺青花有小红书账号了,请检索「工艺青花」或扫描二维码关注我们。

20240501

「産地とはなにか」展は昨日で終了しました。監修の日野明子さんはじめ参加作家のみなさん、いらしてくださった方々にお礼申上げます。次回、5月末は以下の展観です。トークもあります。─

■展覧会|工芸のゆくえ:GALLERY crossing

□5月31日−6月4日|13−20時|工芸青花(神楽坂)

*5月31日は青花会員と御同伴者1名

□監修|黒元実紗(GALLERY crossing)

□出品|アラーナ・ウィルソン/市川陽子/𡧃野湧/笹川健一/染谷聡/中沢学/山西杏奈

https://www.kogei-seika.jp/gallery/20240501.html

─

岐阜の GALLERY crossing 監修による、1980-90年代生れの作家7人による展観。crossing 代表・黒元実紗さん(1982年生れ)の今展のテーマは、(私が思うに)現代において、美術と工芸を架橋する作品(のみ)がやどすつよさの理由はなにか。美術にあこがれる工芸にも、工芸を利用する美術にもしらけてしまいがちだけれど、古くてあたらしくもない(と思っていた)近代日本の「美術/工芸」問題に、作家の声(信念)をつたえつつ、あらたな光をあててくれます。

─

■講座|黒元実紗+出品作家|2020年代の「美術工芸」

□5月31日(金)18時@悠庵(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kogei-76

─

写真提供|GALLERY crossing

20240501

今年も「青花の会|骨董祭」を開催します。各出展者の推奨品1点目をインスタグラムで紹介中です。https://www.instagram.com/stories/highlights/18220008811275514/

─

■青花の会|骨董祭2024

□6月7−9日(金土日)

*7日は内覧会(青花会員及び御招待者・販売有)

□会場|√K Contemporary(牛込神楽坂)

https://www.kogei-seika.jp/gallery/20240501.html

─

出展|

井上オリエンタルアート日本橋/大塚美術/花徑/花元/神 ひと ケモノ/画室/工藝丹中/古童/古美術うまのほね/古美術川﨑/古美術京橋/古美術小林/古美術陣屋/古美術錫/古美術天宝堂/古美術肥後/古美術三樹/古美術山法師/古美術28/四方堂/志村道具店/草友舎/素骨庵八木/となりのトトや/中上/秦志伸/前坂晴天堂/利菴アーツコレクション/gallery uchiumi/honogra/IMADO/LAPIN ART/SEKIGAWA FINE ART/Swallowdale Antiques