20250629

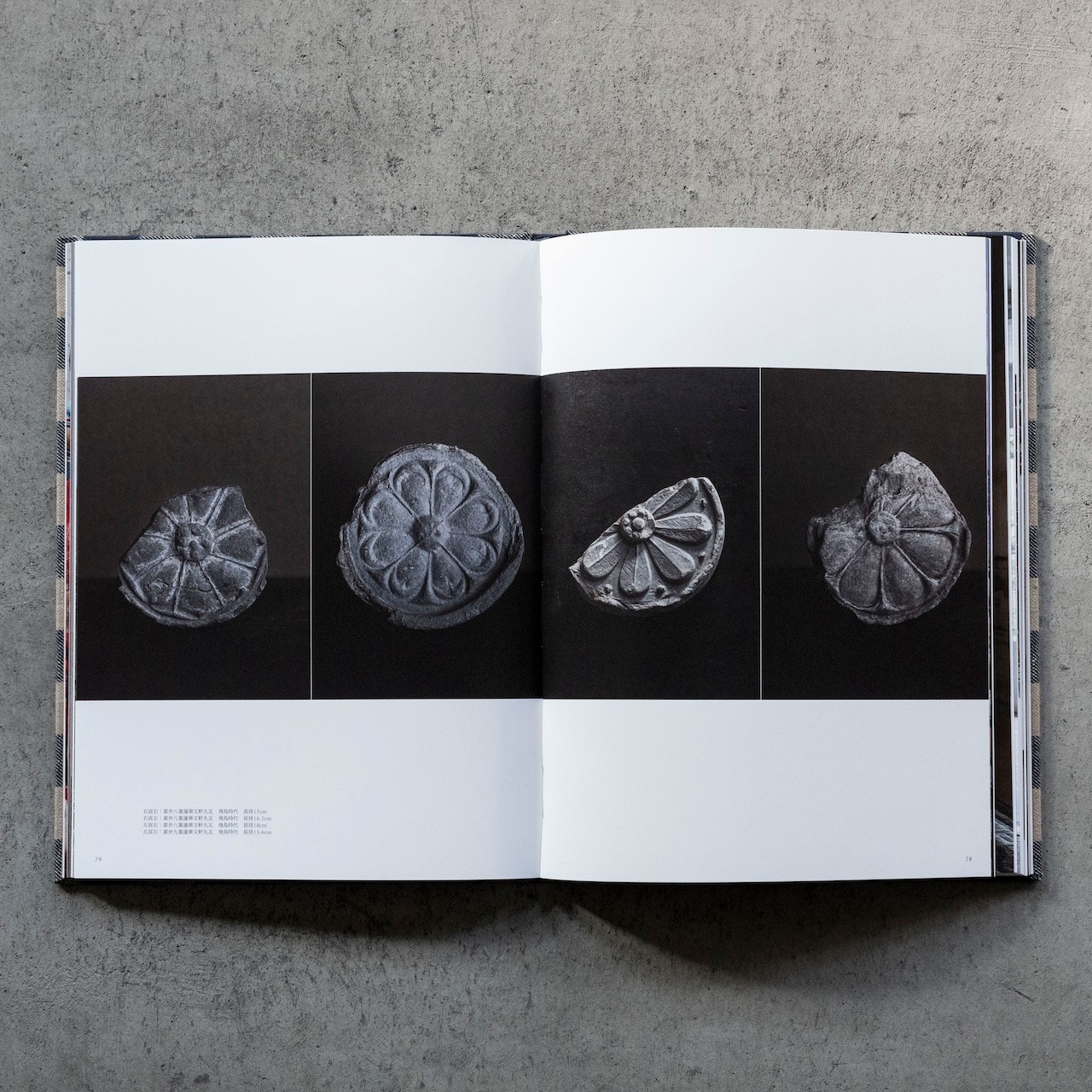

〈仄かに盛り上がった蓮弁を縁取る輪郭線と、薄い器体。(略)飛鳥時代の素弁の蓮華文軒丸瓦は、あたかも新王朝(エジプト)のレリーフのような清楚な品格さえ感じられます〉(田中恵子「古瓦のたのしみ」『工芸青花』20号特集「瓦」より)https://www.kogei-seika.jp/book/kogei-seika020.html

─

いまから1300−1400年まえ、飛鳥、白鳳時代の仏教美術(瓦は量産品であって量産品でない──その理由はトークで語られます──物でした)を手にとり、重さを感じ、文様の線、ふくらみを指でなぞることのできる──手にとることでわかることがあります──貴重な機会です(以下。販売有)。出品者のふたりは実地のみならず文献資料にもつうじ(つまり由来、真贋にも詳しく)、それぞれ在廊予定もあるので、ぜひいろいろきいてみてください。

─

■展覧会|古代の瓦:仏教美術の原点

□7月25日−8月6日@青花室(神楽坂)

□出品|小松義宜(honogra)/田中恵子(古美術陣屋)

*7月25・26日は青花会員のみ

*7月31日休

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202507.html

─

■鼎談|小松義宜+高木孝+田中恵子|古瓦のたのしみ

□7月28日18時半@青花室

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kotto-3

20250627

梅雨の茶。だるさがぬけて、仕事がはかどりました。いつもそうなので、ふしぎではないのでしょう。─

小慢|中国茶教室@青花室

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-xiaoman-01

20250625

今年5月の韓国取材は、4月の中国杭州につづいて、なんとなく(だが)、予感にみちた旅だった。それがありがたかった。以下の講座で、そのこたえあわせができるでしょうか。残席わずかになりました。ぜひ。─

■講座|東アジアの工芸と文人|全3回

1|新井崇之(中国)|7月15日18時@青花室(神楽坂)

2|前﨑信也(日本)|9月9日18時@同

3|田代裕一朗(朝鮮)|11月11日18時@同

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-eastasia-01

─

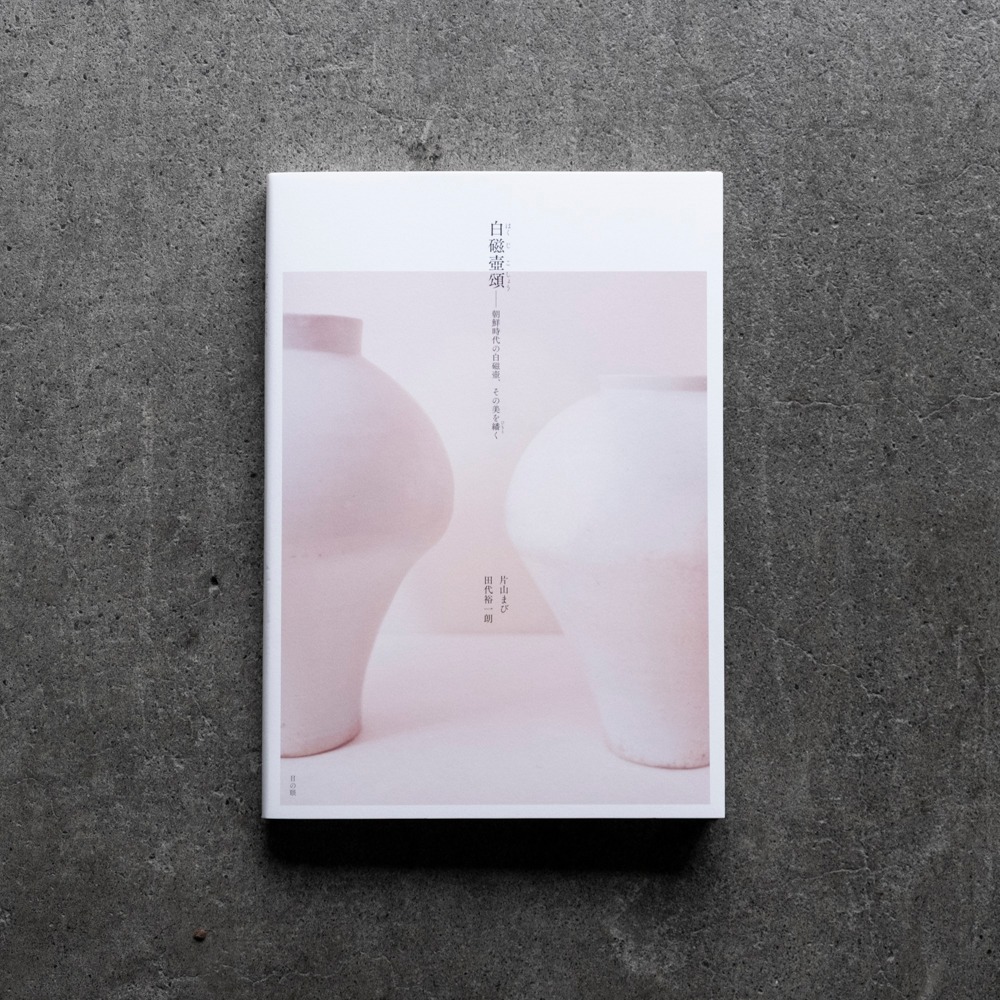

かつて東アジアには文化の担い手として「文人」がいました。もともと中国にはじまる概念ですが、実際の姿は決して一枚岩ではなく、日本・中国・韓国朝鮮で微妙に異なります。今回の連続講座は、「工芸」を手がかりに、共通点と相違点をあぶり出し、それぞれの「文人」が追い求めた美意識を考察するものです。(田代裕一朗/監修者)

20250624

川瀬敏郎(花人)と高木孝(古美術栗八)。昨年11月の青花祭、「倉庫花会」の前日に。『工芸青花』の次号21号、編集作業中。https://store.kogei-seika.jp/products/4

20250623

〈過去の文人文化を再評価する動きが1930年前後に登場し、(略)「李朝」ブームが巻き起こっていた骨董市場でも、日本人とは異なる観点で器物を評価したことが窺えます〉──「李朝」とはなにか、なんだったのか。参加者募集しています。─

■講座|東アジアの工芸と文人|全3回

1|新井崇之(中国)|7月15日18時@青花室(神楽坂)

2|前﨑信也(日本)|9月9日18時@同

3|田代裕一朗(朝鮮)|11月11日18時@同

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-eastasia-01

─

田代さんから|

朝鮮時代の工芸を見てみますと、文房諸具、つまり文房(いわゆる書斎)にまつわる器物が大きな割合を占めていることに気づきます。学識と人格を兼ね備えた「ソンビ」が、理想的な人物像として広く共有された朝鮮時代において、これらの器物は、雅潔な格調を享受し、精神的な理想の実現を図る「清玩」の対象でした。しかし近代に西洋文化が朝鮮に流入するなか、これらの器物は、美術・工芸の概念に合わせて再分類され、新設された美術館・博物館で「鑑賞」される対象となっていきました。近代は、まさに眼差しの転換点であったといえるでしょう。しかし朝鮮の人々に目を向けてみますと、過去の文人文化を再評価する動きが1930年前後に登場し、またちょうど「李朝」ブームが巻き起こっていた骨董市場でも、日本人とは異なる観点で器物を評価したことが窺えます。今回のお話では、韓国朝鮮の工芸をめぐる眼差しの変化、そして時代が大きく転換するなかでも人々のなかに生き続けた文人文化への憧れについてお話しようと思います。

─

写真は、本講座の監修者でもある田代さんの新著(共著)『白磁壺頌』(目の眼)。陶磁史、鑑賞史とともに、表紙写真の写真家・具本昌の談話なども収録されています。

20250623

中世の色 ? フランスの聖堂で。『工芸青花』次号21号製作中です。https://store.kogei-seika.jp/products/4

20250621

〈戦後の日本の陶磁史は(略)茶道の歴史を軸に展開されてきました。これは江戸後期から昭和初期まで日本国内の文化活動を席巻していた文人趣味と煎茶に対するカウンターカルチャー〉──第2回は、わすれられた(消された)日本の文人文化について。参加者募集中です。─

■講座|東アジアの工芸と文人|全3回

1|新井崇之(中国)|7月15日18時@青花室(神楽坂)

2|前﨑信也(日本)|9月9日18時@同

3|田代裕一朗(朝鮮)|11月11日18時@同

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-eastasia-01

─

前﨑さんから|

戦後の日本の陶磁史は裏千家を中心に作り上げられた茶道の歴史を軸に展開されてきました。これは江戸後期から昭和初期まで日本国内の文化活動を席巻していた文人趣味と煎茶に対するカウンターカルチャーと呼べるようなものでした。しかしながら、その茶道が日本文化の中心であるかの如く成長を続けた結果、かつて日本人が愛した中国への憧憬を基本とする文人文化が、日本の陶磁史上に存在しなかったもののようにされた時代が長く続いてきました。ここでは、江戸時代以降に日本の文人趣味を背景として生産された煎茶道具としての工芸を題材として、日本ではどのような人々がどのような背景を持って「文人」を目指し、その結果としてどのような社会や産業が生まれたのかについてお話したいです。

─

白磁立壺 朝鮮時代(18世紀初) 協力/大塚美術 『工芸青花』14号より

20250620

昨日は松本で、木工家・三谷龍二さんと打合せでした。1970年代からずっと、現代日本の生活文化をみつづけている三谷さんに、いまなにを感じ、考えているのか、おききしていました。─────

昨年までの三谷さんの考えは、昨年だした以下の本に端的につづられています。

─

三谷龍二『手の応答─生活工芸の作家たち』

https://store.kogei-seika.jp/products/book-mitani-1

─

目次|

はじめに

手|山本亮平 小澄正雄

反|大谷哲也 杉田明彦

外|辻和美 安藤雅信

器|内田鋼一 金森正起

貧|坂田和實 岩田美智子

弱|冨永淳 三谷龍二

あとがき

20250617

街角のロマネスク。ペトロの足を洗うイエス。仏革命後、聖堂からここにうつされたらしい。2017年のフランス取材から。おまたせしていますが、『工芸青花』21号も編集作業中です。https://store.kogei-seika.jp/products/4

20250616

古美術栗八・高木孝さんの連載「花と器と」更新しました。器は古備前筒水指、随想は「村山さんのこと1」です。hhttps://www.kogei-seika.jp/blog/takagi_hana/078.html

─

〈今から五十数年前、私は新潟の高校を卒業し、朝昼は家業の牛乳屋を手伝い、日が暮れるとグループサウンズ(ロックバンド)の一員として、ゴーゴー喫茶(ライブハウス)に出入りしていました。(略)ちょうどその頃、私は福井(三国)在住のアンフォルメ画家小野忠弘氏と知り合いました。自由勝手な絵を描くことと、骨董を探して買う楽しみを知り……〉

─

このごろ、骨董のいちばんの(といいたい気もする)おもしろさは、栗八さんのような自由人(ほかにもわりといる)と出会うこと、その生きかたを知ること、ではないかと思ったりもします。

─

古美術栗八・高木さん監修による骨董通販サイト「seikanet」も更新しました(月2回更新)。今回は「いれもの」特集(6月30日まで)。

─

online antique store|古董邮购网站

https://store.kogei-seika.jp/collections/seikanet-98.html

20250615

青花室の次回展。量産品にどうやって心をこめるか。その工夫と実践が古代寺院の瓦にあります(この話はトークで)。─

■展覧会|古代の瓦:仏教美術の原点

□7月25日−8月6日@青花室(神楽坂)

□出品|小松義宜/honogra 田中恵子/古美術陣屋

*7月25・26日は青花会員のみ

*7月31日休

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202507.html

─

■鼎談|小松義宜+高木孝+田中恵子|古瓦のたのしみ

□7月28日18時半@青花室

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kotto-3

─

飛鳥、白鳳、奈良時代の作を主に、寺院の屋根に葺かれていた古瓦百数十点による展観(販売有)。軒丸瓦の蓮華文様は時代や場所によりスタイルがことなり、型による量産品ながら手抜きなく、きよらかで、仏教美術(祈りの造形)の原点をみる思いがします。『工芸青花』20号特集「瓦」刊行記念展示。

https://www.kogei-seika.jp/book/kogei-seika020.html

─

単弁八葉蓮華文軒丸瓦 山村廃寺出土 白鳳時代

20250614

次回展。物の力を実感します。─

■展覧会|坂田和實の眼|スリップウェア

□7月25日-8月6日/9月24日-10月6日@坂田室(神楽坂)

*7月31日/9月30日休

*予約制

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202507.html

─

日本で「スリップウェア」というとおもに英国近世のやきものを指し、人物や動物文など鑑賞用の飾皿と、縞文はじめ抽象文の実用品(パイ皿)があります。彼地にさきがけ後者を美的に評価したのは日本人で、代表はふたり、1930年ごろの柳宗悦と、1980年ごろの坂田和實でした。ことに骨董界における坂田さんの功績は大きく、(いまとなっては信じがたいけれど)スリップウェアが日本でほとんど売れなかったころから、こつこつと、抽象文の名品を日本に入れつづけました。今展は、坂田さんが請来したスリップウェア十数点ほか、欧州中世陶器や家具、コプト裂など西洋工芸を中心に、美術館 as it is の蔵品と古道具坂田由来の品々約50点を展観します。

20250612

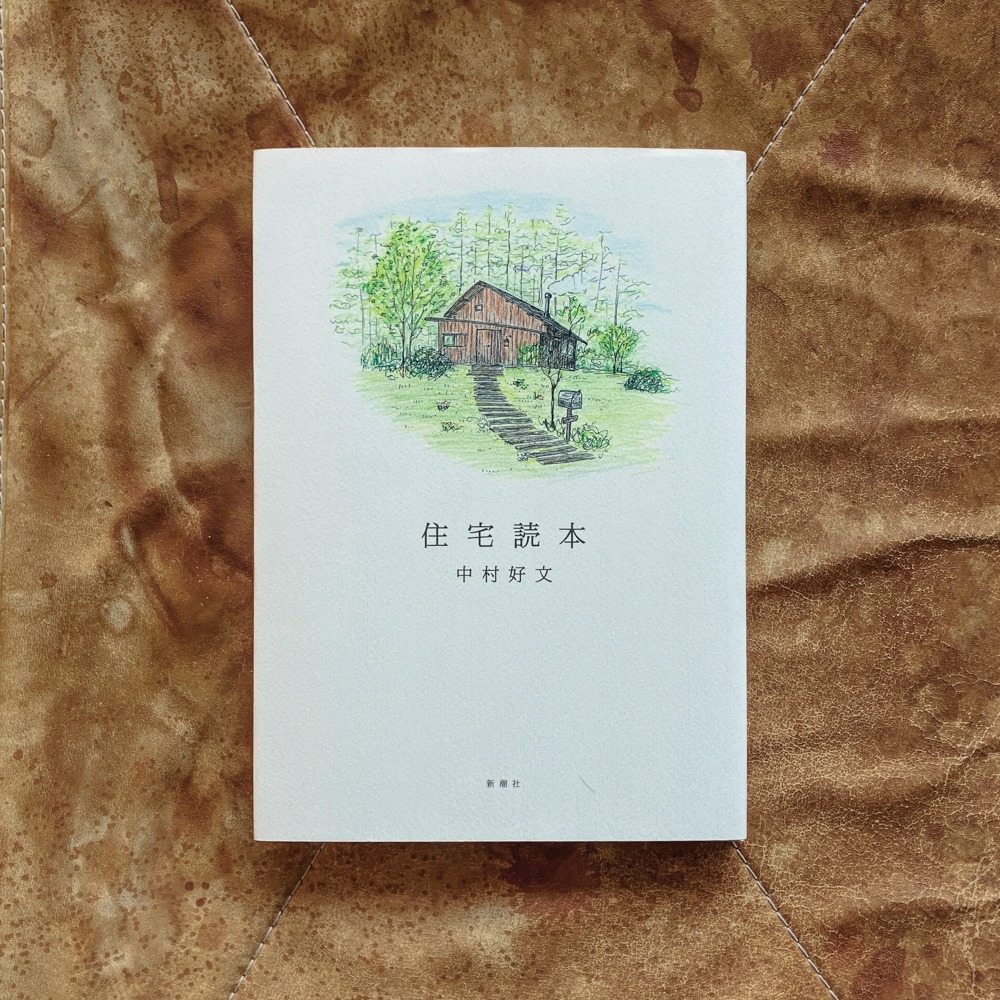

中村好文さんの本『住宅読本』(2004年)の重版が決りました(9刷)。息のながい本になり、うれしく思っています。https://www.shinchosha.co.jp/book/435003/

─

中村さんには、昨秋はじめた坂田室、青花室の改修でもお世話になりました(新潮社倉庫内)。受付まわり(写真2点目)ほか随所に中村建築(住宅)らしいあたたかさ、親しさがあります。年内には新著『家具読本』も刊行できそうです。

20250609

〈今日私たちが認識する中国の優れた工芸品、とりわけ陶磁器については、文人たちによって価値が定められてきた〉──「文人」とは、からはじまる初回。参加者募集中です。─

■講座|東アジアの工芸と文人|全3回

1|新井崇之(中国)|7月15日18時@青花室(神楽坂)

2|前﨑信也(日本)|9月9日18時@同

3|田代裕一朗(朝鮮)|11月11日18時@同

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-eastasia-01

─

新井さんから|

「文人」という概念は古代の中国で生まれました。当初は単に文に優れた人という意味でしたが、後には知識人の生き方を表す言葉になります。そして中国文化の中心的な担い手となった文人たちは、各時代の美意識を生み出す役割を果たしました。今日私たちが認識する中国の優れた工芸品、とりわけ陶磁器については、文人たちによって価値が定められてきたと言っても過言ではありません。しかしながら、文人たちが好んだ陶磁器は時代ごとに大きく異なりました。なかには、作られた当時は価値がなかったものが、後世になって高く評価されたケースもあります。そこで私のお話では、まず中国における文人とは何かを把握したうえで、各時代において陶磁器がどのように認識されていたのか、当時の文人たちが記した文献などを引用しながら解説していきたいと思います。現在私たちが当たり前のように価値を感じている中国陶磁器ですが、なぜそれらが価値を持つに至ったのか、工芸の価値判断基準について改めて考えるきっかけになれば幸いです。

─

青花花鳥文壺 李朝時代(18世紀末−19世紀初) 協力/大塚美術 『工芸青花』18号「精華抄」より

20250607

7月の坂田室のために撮影。やはりすばらしい。『芸術新潮』のスリップウェア特集(2004年)以来で、こうして再会できるとは思っていなかった。

20250605

いつかは、と思っていた講座。実現できてうれしい。─

■講座|東アジアの工芸と文人|全3回

1|新井崇之(中国)|7月15日18時@青花室(神楽坂)

2|前﨑信也(日本)|9月9日18時@同

3|田代裕一朗(朝鮮)|11月11日18時@同

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-eastasia-01

─

かつて東アジアには文化の担い手として「文人」がいました。もともと中国にはじまる概念ですが、実際の姿は決して一枚岩ではなく、日本・中国・韓国朝鮮で微妙に異なります。今回の連続講座は、「工芸」を手がかりに、共通点と相違点をあぶり出し、それぞれの「文人」が追い求めた美意識を考察するものです。(田代裕一朗/監修者)

─

染付円窓風景文壺 朝鮮時代(18世紀後半)

協力/大塚美術 『工芸青花』19号「精華抄」より

20250604

本日(6月4日)最終日です。いずれも、しばらく展示されない物、作品もあると思います。よろしければおはこびください。─

■展覧会|坂田和實の眼|ひとりよがりのものさし

□5月25日−6月4日|12-18時|坂田室(神楽坂)

*予約制

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202503.html

─

■展覧会|俵有作|気と画

□5月25日-6月4日|12-18時|青花室(神楽坂)

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202505.html

20250603

古美術栗八・高木孝さんの連載「花と器と」更新しました。器は「蟬丸さんの竹筒」、随想も「蟬丸さんのこと2」です。https://www.kogei-seika.jp/blog/takagi_hana/077.html

─

〈匠君から蟬丸さんが亡くなったと知らされました。驚いた私が、日帰り温泉で受けた電話のことを伝えると、「あ〜、それででしょうか」と前置きし、「親父は治療の術のない身体と知っていたはずなのに、もう一度医者に連れて行ってくれと頼まれたので、不思議に思っていました」と......〉

─

古美術栗八・高木さん監修による骨董通販サイト「seikanet」も更新しました(月2回更新)。今回は自由出品です(6月15日まで)。

─

online antique store|古董邮购网站

https://store.kogei-seika.jp/collections/seikanet-97

20250601

〈ひょっとして、その国の文化の深さは、巨大な音楽堂や立派な美術館をいくつも持つことではなく、街を走るスポーツカーの台数なんかにポロリとあらわれてしまうものかも知れない〉(坂田和實『ひとりよがりのものさし』)─

■展覧会|坂田和實の眼|ひとりよがりのものさし

□5月25日−6月4日@坂田室(神楽坂)

*予約制

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202503.html

─

『ひとりよがりのものさし』(2003年)は坂田さん生前唯一の単著であり、「古道具」という概念を刷新/創始して骨董界、工芸界をかえた1冊。その所載品を主に、美術館 as it is の蔵品と古道具坂田由来の品々約50点を展観します。

─

同時開催しています。

─

■展覧会|俵有作|気と画

□5月25日-6月4日@青花室(神楽坂)

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202505.html