20250531

ひとつひとつ、ながい時間みつづける人が多いことが印象的な今展。会期はのこり4日ですが、会場では、多くの作品を御覧いただけます(小品以外は売約済作品も展示しています)。─

■展覧会|俵有作|気と画

□5月25日-6月4日@青花室(神楽坂)

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202505.html

─

同時開催しています。

─

■展覧会|坂田和實の眼|ひとりよがりのものさし

□5月25日−6月4日@坂田室(神楽坂)

*予約制

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202503.html

20250531

坂田室と青花室のあいだの空間には青花の会刊の本などおいています。テーブルもスチール棚も、倉庫の作業台、在庫棚として長年つかわれてきたものです。のんびり、ぼんやり、すごしてもらえたら。*明日5月31日(土)は休廊日です─

■展覧会|坂田和實の眼|ひとりよがりのものさし

□5月25日−6月4日@坂田室(神楽坂)

*5月31日休

*予約制

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202503.html

─

■展覧会|俵有作|気と画

□5月25日-6月4日@青花室

*5月31日休

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202505.html

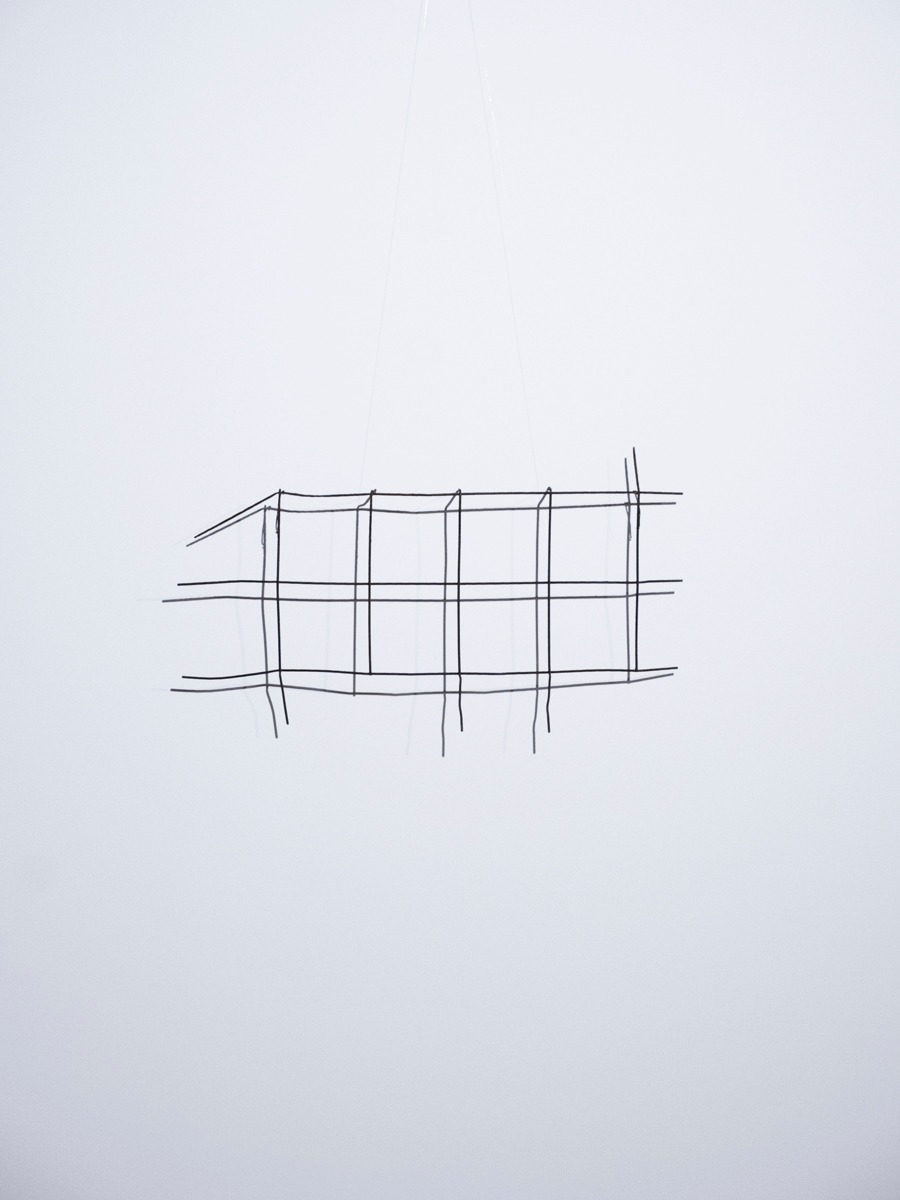

20250529

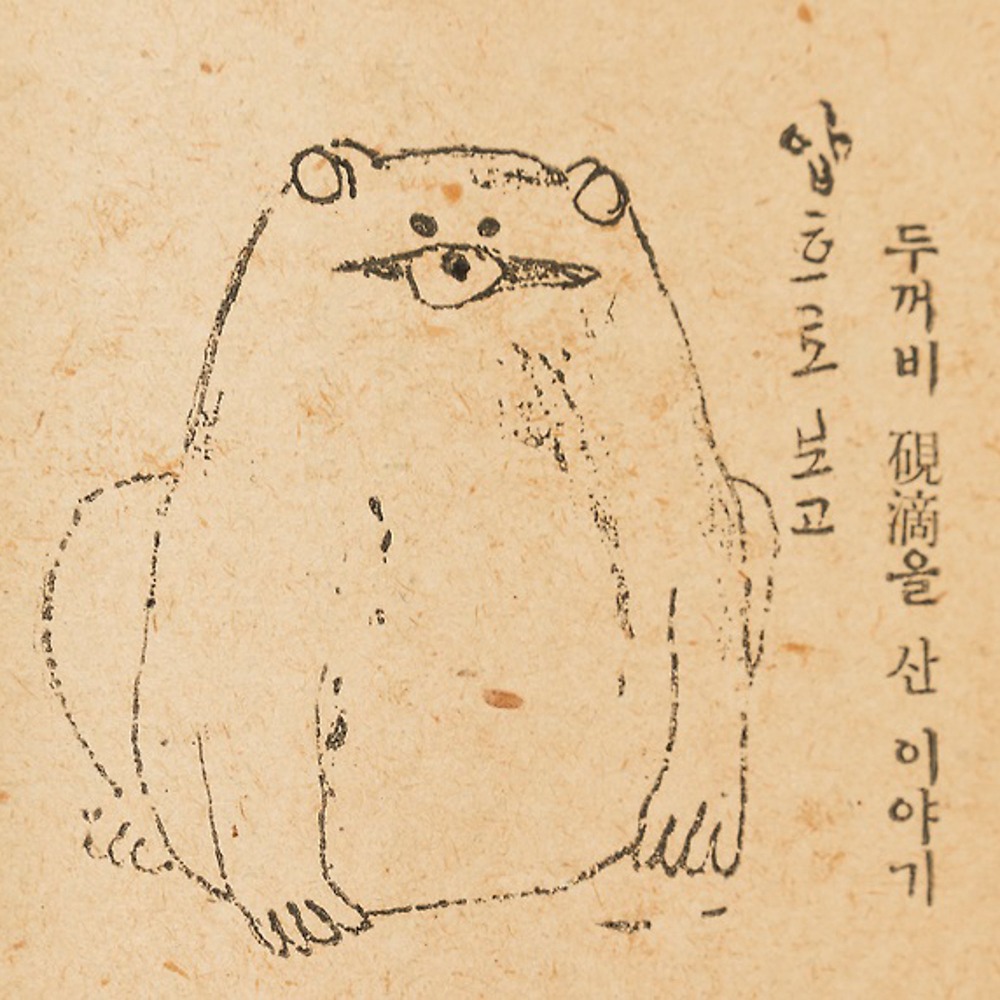

〈針金細工のような物は、ブドウ棚用の金物だそうだ。これを堂々と売る若い道具屋の人達が出てきた。それも肩に力を入れて、覚悟して、なんて風じゃ全然なくて、フツーに〉(坂田和實「うなぎ取りと針金」『ひとりよがりのものさし』)。25年まえの文章。ふつうであって、ふつうでないもの。その差(微差)の意味を考える今展になりました。開催中。─

■展覧会|坂田和實の眼|ひとりよがりのものさし

□5月25日−6月4日@坂田室(神楽坂)

*5月31日休

*予約制

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202503.html

─

『ひとりよがりのものさし』(2003年)は坂田さん生前唯一の単著であり、「古道具」という概念を刷新/創始して骨董界、工芸界をかえた1冊。その所載品を主に、美術館 as it is の蔵品と古道具坂田由来の品々約50点を展観します。

20250529

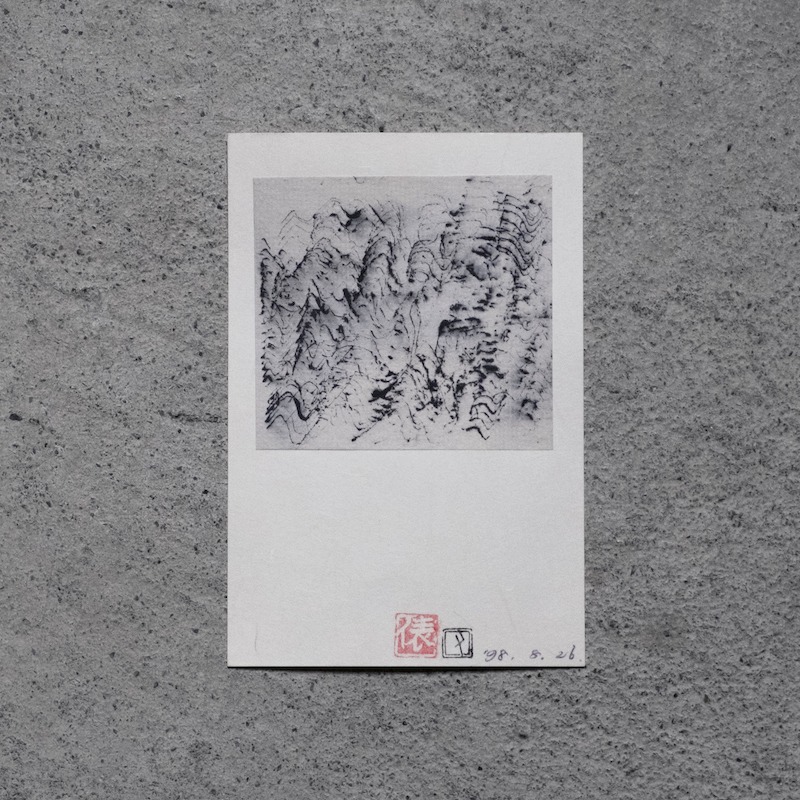

開催中です。小品以外は売約済作品も展示しています。昨夜の講座、美術批評家・沢山遼さんの話もききごたえがありました。瀧口修造、ミショー、華岳、ターナー、コンスタブル、岡﨑乾二郎、北代省三、玉澗、雪舟、郭煕、石濤、B・ニューマン──かたちは「気」の結果(にすぎない)という山水画的/俵的絵画(非−静止画)と、そうでない絵画(静止画)。─

■展覧会|俵有作|気と画

□5月25日-6月4日@青花室

*5月31日休

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202505.html

20250528

〈物は形と素材感だけを頼りに選んで良いのだ、いや選ぶべきなのだという単純で大切なことを僕に教えてくれる〉(坂田和實「弥生とヨルダンの土器」『ひとりよがりのものさし』)─

■展覧会|坂田和實の眼|ひとりよがりのものさし

□5月25日−6月4日@坂田室(神楽坂)

*5月31日休

*予約制

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202503.html

─

『ひとりよがりのものさし』(2003年)は坂田さん生前唯一の単著であり、「古道具」という概念を刷新/創始して骨董界、工芸界をかえた1冊。その所載品を主に、美術館 as it is の蔵品と古道具坂田由来の品々約50点を展観します。

20250526

はじまりました。明日から一般公開日です。多様で、曲折にとみながらも、「一」に帰する画境。〈幾度試みてみても、それは単なる数字の「一」にしかならなくて、途方にくれてしばらく保留にしたままになっていた。一に託して、己を全的に表現することは、不遜なる考えなのかと思ったこともあった〉(俵有作『宙 一』)。─

■展覧会|俵有作|気と画

□5月25日-6月4日@青花室

*5月31日休

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202505.html

─

明日の講座もぜひ。

─

■講座|工芸と私84|沢山遼|俵有作:現象としての水墨

□5月27日18時半@青花室

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kogei-84

20250525

後期展示はじまりました。この棚をこの場所でもみることができてうれしい。紙貼棚(李朝時代)。〈いわゆる李朝の代表ではない。外れているけれど、美しいと思っています〉(坂田和實「フォルムと素材感」『李朝工芸』)─

■展覧会|坂田和實の眼|ひとりよがりのものさし

□5月25日−6月4日@坂田室(神楽坂)

*5月31日休

*予約制

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202503.html

─

『ひとりよがりのものさし』(2003年)は坂田さん生前唯一の単著であり、「古道具」という概念を刷新/創始して骨董界、工芸界をかえた1冊。その所載品を主に、美術館 as it is の蔵品と古道具坂田由来の品々約50点を展観します。

20250524

設営終りました。あらためて、再評価/再解釈されるべき、いまこそ「発見」されるべき画家と思いました。明日から(明日明後日は青花会員限定です)。─

■展覧会|俵有作|気と画

□5月25日-6月4日@青花室

*5月25・26日は青花会員のみ

*5月31日休

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202505.html

─

■講座|工芸と私84|沢山遼|俵有作:現象としての水墨

□5月27日18時半@青花室

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kogei-84

─

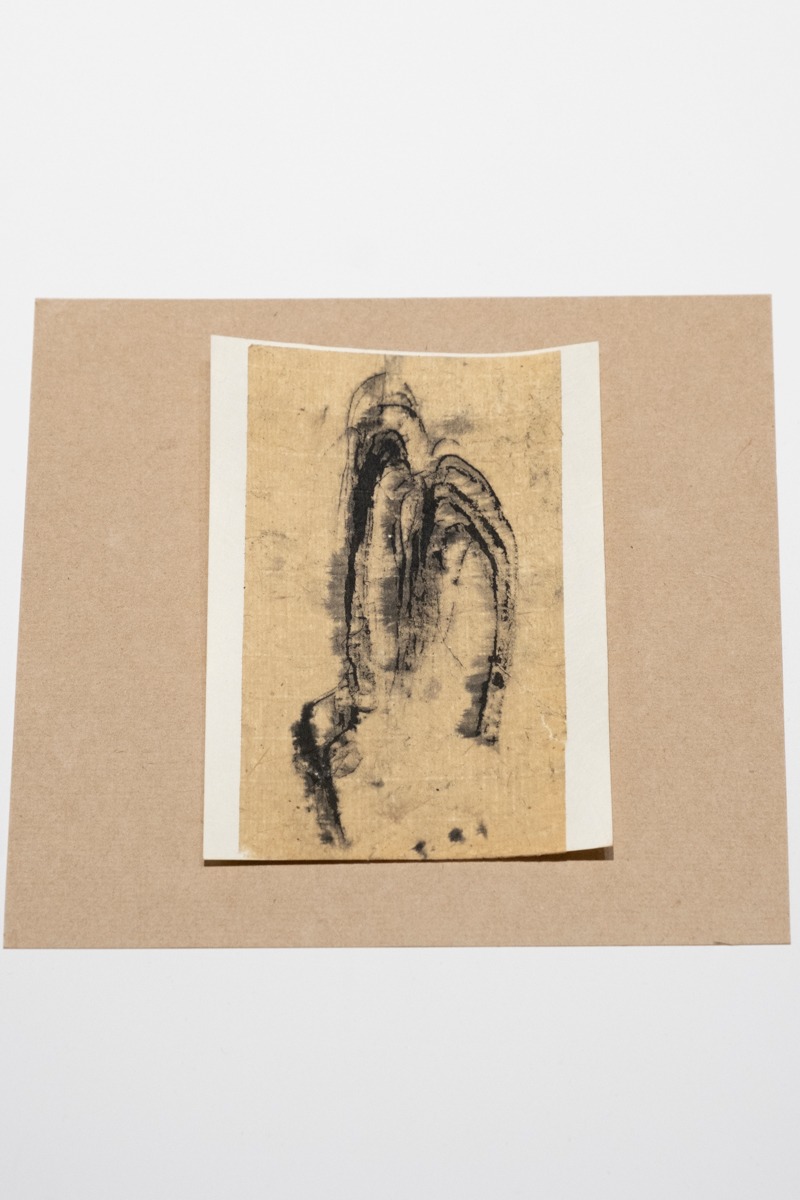

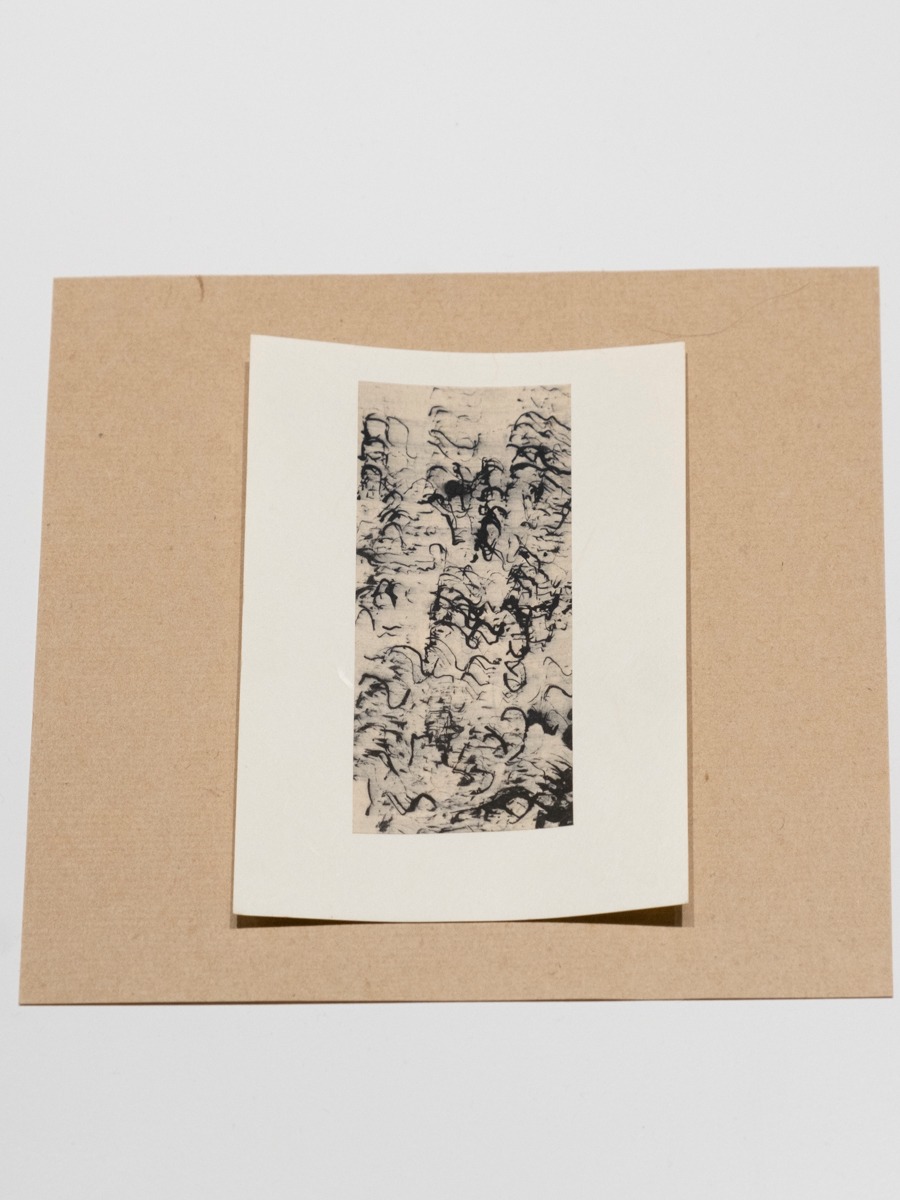

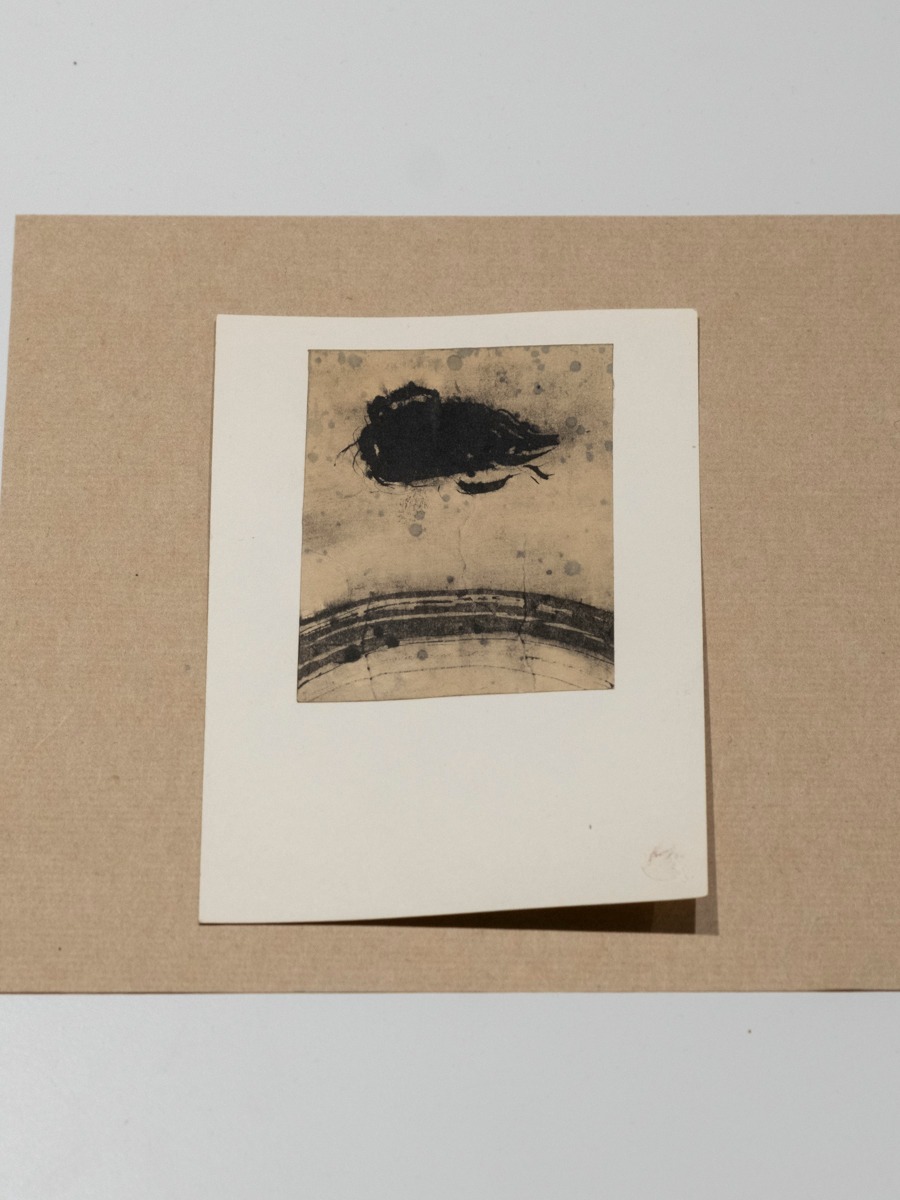

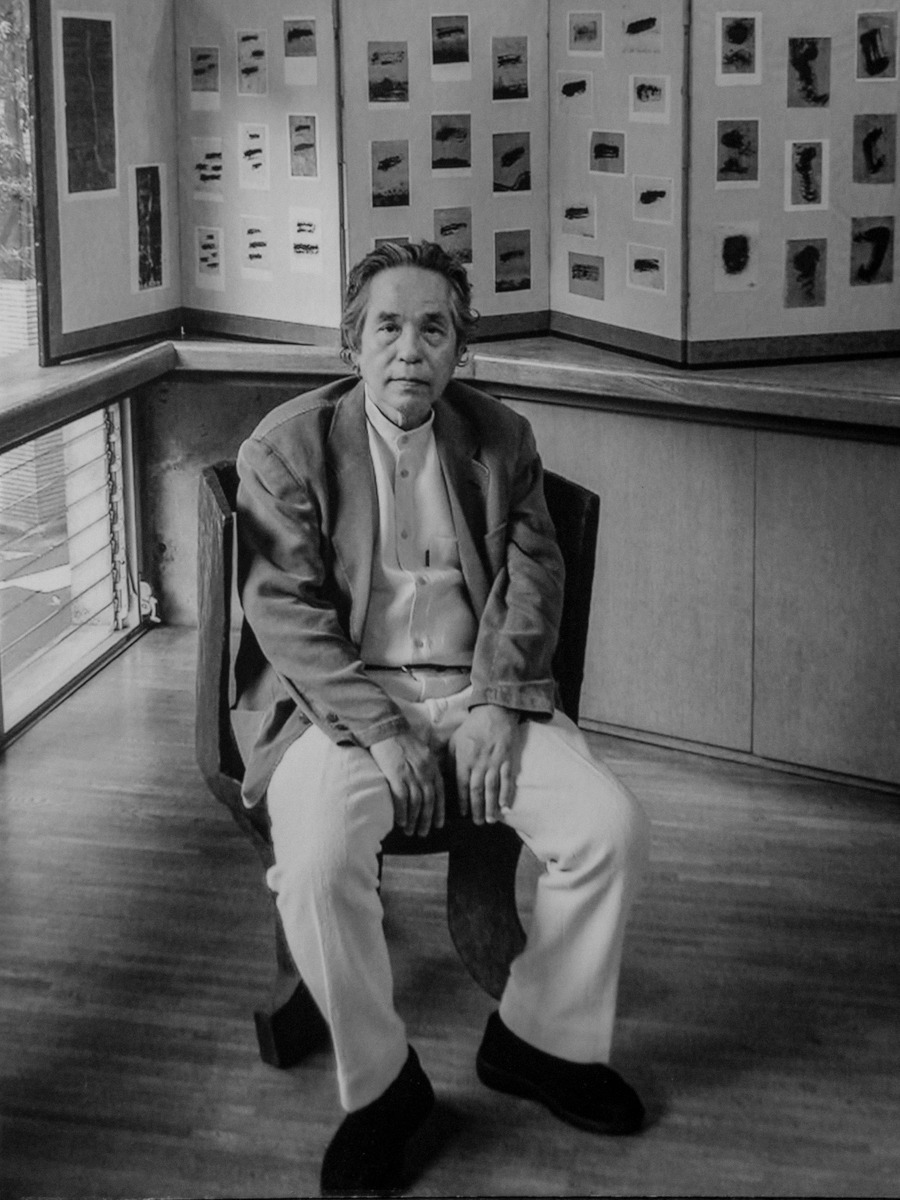

1987年、俵有作さんは20年を超える沈黙を破り墨や淡彩による絵画制作を再開させた。芹澤銈介作品との出会いが筆を折った理由と伝わっているが、描かれた絵画は師である小林和作や芹澤のそれとは異なっていた。しいて形容すれば、俵さんの運営したギャラリー華の展示品、なかでも中国の漢やアフリカのプリミティブな造形などに呼応していたと思われる(ギャラリー華は、目利きとして知られた俵さんの選品で満たされていた)。俵さんは自ら設定した画題、例えば「瑞雲」「一」「da Vinch を想うて」「波動」といったテーマを執拗に何百枚も、場合によっては千の単位で描き続けた。命を削るように創作された作品群は、まるで日課念仏の墨書のようで、見る者に強い感銘を与えたのである。 しかし、当時俵さんの画業を高く評価していたのは日本民藝館の関係者や坂田和實さんなど、彼の身近にいた人たちにとどまり、まだ一般に認知されるには至っていなかった(坂田さんは俵さんの版画集『宙・俵有作作品集Ⅰ』を所蔵し、美術館 as it is でも展示したのだ)。俵さんの仕事が衆目を集めたのは、歿後の2014年に練馬区立美術館で開かれた「俵有作展-水墨の波動」によってだろう。あれから10年、待望の展示販売会が青花室で開催される。聞くところによると練馬区美に出品した作品も含まれているらしい。この機会に多くの方々のご高覧を願いたい。(月森俊文「今展によせて」)

─

写真提供|俵家(2点目)

20250524

明日より後期展示。手前から養蜂籠(仏/20世紀/『ひとりよがりのものさし』所載)、タパ(樹皮布/20世紀/「美術館 as it is 絵葉書」所載)、扉(仏/16世紀/雑誌『民藝』所載)など、みごたえあります。─

■展覧会|坂田和實の眼|ひとりよがりのものさし

□5月25日−6月4日@坂田室(神楽坂)

*5月31日休

*予約制

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202503.html

─

『ひとりよがりのものさし』(2003年)は坂田さん生前唯一の単著であり、「古道具」という概念を刷新/創始して骨董界、工芸界をかえた1冊。その所載品を主に、美術館 as it is の蔵品と古道具坂田由来の品々約50点を展観します。

20250522

岡﨑乾二郎、ポロック、民藝、古道具坂田──真の意味で(つまりフラットな視点で)美術と工芸を架橋しうる無二の批評家・沢山遼さんが、俵有作の水墨について語ります。〈たとえ小さな画面であっても、その絵は、地球の動きと連動している〉。展覧会関連企画。─

■講座|工芸と私84|沢山遼|俵有作:現象としての水墨

□5月27日18時半@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kogei-84

─

■展覧会|俵有作|気と画

□5月25日-6月4日@青花室

*5月25・26日は青花会員のみ

*5月31日休

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202505.html

─

沢山さんから|

俵有作は画人である以前にまず文人(知識人)であった。俵は民藝・古玩具研究者であり、そのなかには凧に関する著作が含まれている。彼は、『日本の凧』(1970)で、遠い昔、凧の原型は一枚の葉であり、人々は葉を空(宙)に浮かべ遊んだのだと述べている。俵の作品集『宙』(2002)のタイトルが呼び覚ますのは、この鮮烈なイメージである。俵の水墨におかれる一筆は、大気のながれを受け止め飛翔し、宙へと浮かび上がり滑空する。水墨に使用される墨とは炭素の粒であり、それは微粒子として水と混じり合い流動し、紙の繊維へと絡みつき浸透する。微粒子として墨は、水の抵抗を受け止め合成され、かたちを生成する。俵の水墨において、自然は再現されるのではない。自然を動かす力がそこに物理法則として生起し、墨は物質としてその動き全体を受け止め、その場に巻き込まれていくからだ。現象そのものがそこに生成するのである。だから、たとえ小さな画面であっても、その絵は、地球の動きと連動している。大気の運動と連動する精神の流れ、物質の密度、諸要素の精妙な連合とともに、世界を動かしている力が現れる。そこに封じこまれるのは、宇宙の秩序、自然のエネルギーである。かつて中国の画人たちは、それを「気韻生動」と呼んだ。大気、空気、気圧、気象という文字にもある「気」が事物を動かし、精神を高揚させ、一枚の葉が宙に舞い上がるように、それを宇宙へと押し上げる。

20250521

朝の坂田室。5月25日(日)からの後期展示にむけて、ひさしぶりに覆いをはずし、光を入れました。朝からときに深夜までいるので、ときどき、この建物に住んでいるような気持になりますが、やはり坂田室はとくべつな場所です。─

■展覧会|坂田和實の眼|ひとりよがりのものさし

□3月25日−4月4日/5月25日−6月4日@坂田室(神楽坂)

*5月31日休

*予約制

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202503.html

─

『ひとりよがりのものさし』(2003年)は坂田さん生前唯一の単著であり、「古道具」という概念を刷新/創始して骨董界、工芸界をかえた1冊。その所載品を主に、美術館 as it is の蔵品と古道具坂田由来の品々約50点を展観します。

20250520

日曜(25日)から、以下の展観をはじめます。─────

俵有作(1932-2004)の出自は東京若松町の民藝店「備後屋」で、同所で骨董・工芸の画廊をいとなみ(その眼の幅ひろさは古道具坂田につうじます。じっさいふたりはゆききがあり、影響関係もあったはずです)、55歳から水墨、淡彩の絵を描きはじめました。それはどうみても「眼利きの絵」──それまでにつちかわれた眼が手の上位にあり、しかもその手を眼が批評しつづける絵──であり、それを今回、美術批評家の沢山遼さんは「文人」的と評したのだと思います。坂田さんが眼で「近代の超克」をこころみたとすれば、俵有作は眼だけでなく「眼と手」でこころみ、後半生のすべてをそこにかけた人でした。

─

歿後、2010年代前半にアメリカの美術館と練馬区立美術館で個展が開催されましたが、その他作品の多くは未公開のままでした。今展ではそのうち数十点を展示、いまだ知られざる稀有な画業を紹介します(販売有)。

─

■展覧会|俵有作|気と画

□5月25日-6月4日@青花室

*5月25・26日は青花会員のみ

*5月31日休

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202505.html

─

沢山さんの講座もおこないます。

─

■講座|工芸と私84|沢山遼|俵有作:現象としての水墨

□5月27日18時半@青花室

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kogei-84

─────

坂田さんの本『ひとりよがりのものさし』所載品を主とした展示も、俵展と同時開催しています。

─

■展覧会|坂田和實|ひとりよがりのものさし

□3月25日−4月4日+5月25日−6月4日@坂田室(神楽坂)

*5月31日休

*全日予約制

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202503.html

20250520

古美術栗八・高木孝さんの連載「花と器と」更新しました。器はドイツ古陶、随想は「蟬丸さんのこと1」です。https://www.kogei-seika.jp/blog/takagi_hana/076.html

─

〈50年以上前、新潟から東京へ出てきた私は、駒込の四畳半一間の下宿で一人暮らしを始めたのですが、山手線の駒込駅ホームから見た満開の躑躅には驚きました。東京はビルと車と建物だけと思っていた私に、郷里の野山で見る様な躑躅の開花は、(略)ここ(東京)でやっていけそうだと思わせてくれる餞(はなむけ)となりました〉。栗八さんのこの日から20年くらいあと、私も田舎からでてきて、西武新宿線の車窓から紫陽花の花をみて、おなじように思ったことを思いだしました。

─

古美術栗八・高木さん監修による骨董通販サイト「seikanet」も更新しました(月2回更新)。今回は「ガラス・金工・木工」特集です(5月31日まで)。

─

online antique store|古董邮购网站

https://store.kogei-seika.jp/collections/seikanet-96

20250519

「青花の会|骨董祭2025」、昨夜閉会しました。御来場者、出展者、大塚美術ほか関係者のみなさん、ありがとうございました。おつかれさまでした。はじめての会場で、課題もみえた3日間でしたが、よりよい会になるよう、今後もつとめます。引続き、よろしくお願いいたします。─

写真1点目は会場入口通路に設置しているワイン圧搾機のネジ(イタリア/18世紀?/豊福知徳旧蔵/協力:honogra)。〈15世紀ドイツで発明された活版印刷機(press)は、グーテンベルクがワイン圧搾機(press)をもとに製作した。press に「出版」「報道」の意があるのはそれ故であり、出版社(新潮社)の倉庫に press を置く所以でもある〉(展示解説より)。2点目は昨日おこなった大塚潔さん(大塚美術)と木村宗慎さん(茶人)の対談の様子です(撮影:平岡花)。

20250517

「青花の会|骨董祭2025」は明日18日(日)が最終日です(11−17時)。写真は明日から販売がはじまる、各出展者の推奨品2点目(詳しくは以下インスタグラムのハイライトを御覧ください)。https://www.instagram.com/.../highlights/18263252521276189/

─────

明日も14時から以下のトークをおこないます。近所の一水寮では、木村宗慎さん+芳心会の呈茶席もあります(どなたでもお入りいただけます)。

─

■対談|骨董と私|大塚潔(大塚美術)+木村宗慎(茶人)

□5月18日(日)14-15時半@青花室

*予約不要/出入自由

─────

■青花の会|骨董祭2025

https://www.kogei-seika.jp/seikafes/2025.html

□5月18日(日)11-17時

□青花室|東京都新宿区矢来町71 新潮社倉庫内(神楽坂)

□入場料1500円

*小冊子付・再入場可

*青花会員は無料です

20250517

「青花の会|骨董祭2025」2日目(一般初日)はじまりました。昨日と品物をかえている出展者も多く、今日明日はじっくり吟味できそうです。今日は14時から、1階で以下のトークをおこないます(予約不要/出入自由)。近所の一水寮では、木村宗慎さん+芳心会の呈茶席もあります(どなたでもお入りいただけます)。─

■鼎談|骨董と私|安東敬三(花元)+大塚麻央(大塚美術)+清水喜守(古美術28)

□5月17日14-15時半@青花室(神楽坂)

─────

■青花の会|骨董祭2025

https://www.kogei-seika.jp/seikafes/2025.html

□日時

5月17日(土)11-18時

5月18日(日)11-17時

□会場

青花室|東京都新宿区矢来町71 新潮社倉庫内(神楽坂)

□入場料1500円

*2日間(5月17・18日)共通・小冊子付・再入場可

*青花会員は無料です

20250516

「青花の会|骨董祭2025」はじまりました。例年どおり、花もみどころの催事です。明日から一般入場日。午後には以下のトークもあります(予約不要/出入自由)。近くの一水寮では、青花(染付)の茶器をもちいた木村宗慎さん+芳心会の呈茶もおこなっています(おいしいお菓子もぜひ)。https://www.kogei-seika.jp/seikafes/2025.html

─

鼎談|骨董と私|安東敬三(花元)+大塚麻央(大塚美術)+清水喜守(古美術28)|5月17日14-15時半@青花室(神楽坂)

20250515

今年10周年の「青花の会|骨董祭」は今週末開催です。直前に、あらためてのお知らせです。─────

青花の会|骨董祭2025

https://www.kogei-seika.jp/seikafes/2025.html

□日時

5月16日(金)16-19時 *内覧会(青花会員及び御招待者)・販売有

5月17日(土)11-18時

5月18日(日)11-17時

□会場

青花室|東京都新宿区矢来町71 新潮社倉庫内(神楽坂)

□入場料1500円

*2日間(5月17・18日)共通・小冊子付・再入場可

*青花会員は無料です

*入場券は17日午前11時より会場受付で販売します

□出展

井上オリエンタルアート日本橋/大塚美術/花徑/花元/神 ひと ケモノ/画室/工藝丹中/古童/古美術うまのほね/古美術川﨑/古美術京橋/古美術小林/古美術陣屋/古美術錫/古美術肥後/古美術三樹/古美術山法師/古美術28/綵花堂/四方堂/志村道具店/草友舎/素骨庵八木/となりのトトや/中上/秦志伸/前坂晴天堂/利菴アーツコレクション/gallery uchiumi/honogra/IMADO/LAPIN ART GALLERY/SEKIGAWA FINE ART/Swallowdale Antiques

─────

今年から会場がかわります。建物は1959年造の出版倉庫です(国登録有形文化財)。昨年、建築家・中村好文さんにより、1・3階が改修されました。

─────

場所は、地下鉄東西線神楽坂駅2番出口(早稲田口)から徒歩1、2分、la kagu の裏手です。入口は、染色家・望月通陽さんの型染(藍染)の旗が目印です(写真)。

─────

受付は1階です。入場券の確認後、通路奥の階段より3階へ上がってください。3階に、全出展者の展示があります。ちなみに階段の木製手すりも中村さんデザインで、故・坂田和實さんの美術館 as it is(中村さん設計)の階段手すりと同手です。また、通路つきあたりに立つ3米ほどの木の棒は、ブランクーシ《無限柱》の着想素としても知られるワイン圧搾機のネジで、彫刻家・豊福知徳『愉しき西洋骨董』所載品(同書は坂田さんの愛読書でした)。

─────

1階の受付脇の部屋は、骨董祭の3日間、珈琲焙煎家オオヤミノルさん監修の喫茶室にしています。昨年はオオヤさん自身が参加してくれましたが、今年は台湾で仕事中。よって「無人販売がちょうどいいオオヤコーヒ焙煎所です(笑)」に。「今回ご用意したのは、グアテマラエキゾティコMAMグレイス中ヤキと中深ヤキです。グアテマラの個性というものがほぼ消失してしまったような昨今、10年前はこんなコーヒーをグアテマラらしいと言っていました。強いボディと甘みと渋味のバランス。苦くないものが好きなら中ヤキ、苦いコーヒーが好きなら中深ヤキをご賞味ください」。番茶やジュース、フルーツケーキもあります。豆も買えます。青花の本なども販売します。

─────

1階の喫茶室では、土日の午後、以下のトークもおこないます。予約不要、出入りも自由なので、コーヒーをのみながらきいてください。立ち見も可。打合せなしの雑談なので、私も気楽です。

─

■鼎談|骨董と私|安東敬三(花元)+大塚麻央(大塚美術)+清水喜守(古美術28)

□5月17日(土)14-15時半

─

■対談|骨董と私|大塚潔(大塚美術)+木村宗慎(茶人)

□5月18日(日)14-15時半

─────

青花室(倉庫内)から徒歩2、3分の一水寮(工芸青花2)でも、骨董祭の3日間、茶人・木村宗慎さん監修の茶席をもうけます。茶・菓・器三様のよろこびの大きさで群をぬく木村さん+芳心会の茶。かねてよりオオヤ、木村は現代日本の喫茶文化を牽引する両翼(左と右)と思っているので(ともに拠点は京都です)、近いうちに対峙する場をつくりましょう。一水寮の茶席の時間は、以下の茶会がはじまるまで、です。

─────

■茶話会|木村宗慎|青花的茶事|骨董玩賞:高麗の侘びと数寄

1)5月16日(金)19時-20時半|19時集合

2)5月17日(土)18時-19時半|18時集合

3)5月18日(日)16時-17時半|16時集合

https://store.kogei-seika.jp/products/sawa-kimura-01

─

18日のみ残席すこしあります。集合場所は青花室(倉庫1階)なので御注意ください。

─────

と、いろいろなことをおこないますが、骨董祭の主役はやはり骨董工芸です。各出展者の気合の入った推奨品は、1点目、2点目(5月18日から販売)ともにインスタグラムのハイライトで紹介しています。じっくり吟味したうえで、ぜひ会場で、のこってきた/まもられてきた物の力を体感してください。

https://www.instagram.com/.../highlights/18263252521276189/

20250512

韓国取材も今日まで。ソウルからぐるりと国土をほぼ一周、ときどき雨にふられつつも、多くの方のお世話になり、よい取材ができました。今週末は大事な骨董祭(李朝工芸の見方がかわった気もします)。そのまえに、生活工芸の本と展示のやはり大事な打合せもあります。─────

青花の会|骨董祭2025

https://www.kogei-seika.jp/seikafes/2025.html

■日時

5月16日(金)16-19時 *内覧会(青花会員及び御招待者)・販売有

5月17日(土)11-18時

5月18日(日)11-17時

■会場

青花室|東京都新宿区矢来町71 新潮社倉庫内(神楽坂)

■入場料1500円

*2日間(5月17・18日)共通・小冊子付・再入場可

*青花会員は無料です

*入場券は17日午前11時より会場受付で販売します

─────

■木村宗慎|青花的茶事|骨董玩賞:高麗の侘びと数寄

□5月16−18日|一水寮(神楽坂)*青花室集合

https://store.kogei-seika.jp/products/sawa-kimura-01

20250510

あらたな催事です。青花では、研究者/専門家の知見にふれることが、物をみるとき、判断するときの基礎になる、と思っています。──────

■講座|金沢百枝|ロマネスク美術への旅2|古代世界からキリスト教世界へ

□6月18日18時@青花室

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-romanesque-02

*5月12日まで青花会員優先

─

金沢さんから|大学院時代にお世話になった辻佐保子先生に『古代世界からキリスト教世界へ』(岩波書店)という本があります。一度読んでも理解できず、繰返し読んだ本のひとつです。噛めば噛むほど味が出るスルメのようで、読むたびに発見があります。古代ローマ時代、いかにしてキリスト教美術、建築が生れたのか。ロマネスク美術を理解するために、いったん古代に遡り、両者の連続と断絶を見たいと思います。

─────

■講座|東アジアの工芸と文人|全3回

1|中国|新井崇之|7月15日18時@青花室

2|日本|前﨑信也|9月9日18時@青花室

3|朝鮮|田代裕一朗|11月11日18時@青花室

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-eastasia-01

─

監修者・田代さんから|かつて東アジアには文化の担い手として「文人」がいました。もともと中国にはじまる概念ですが、実際の姿は決して一枚岩ではなく、日本・中国・韓国朝鮮で微妙に異なります。今回の連続講座は、「工芸」を手がかりに、共通点と相違点をあぶり出し、それぞれの「文人」が追い求めた美意識を考察するものです。

20250509

「青花の会|骨董祭2025」はもうすぐ、来週末の開催です。─

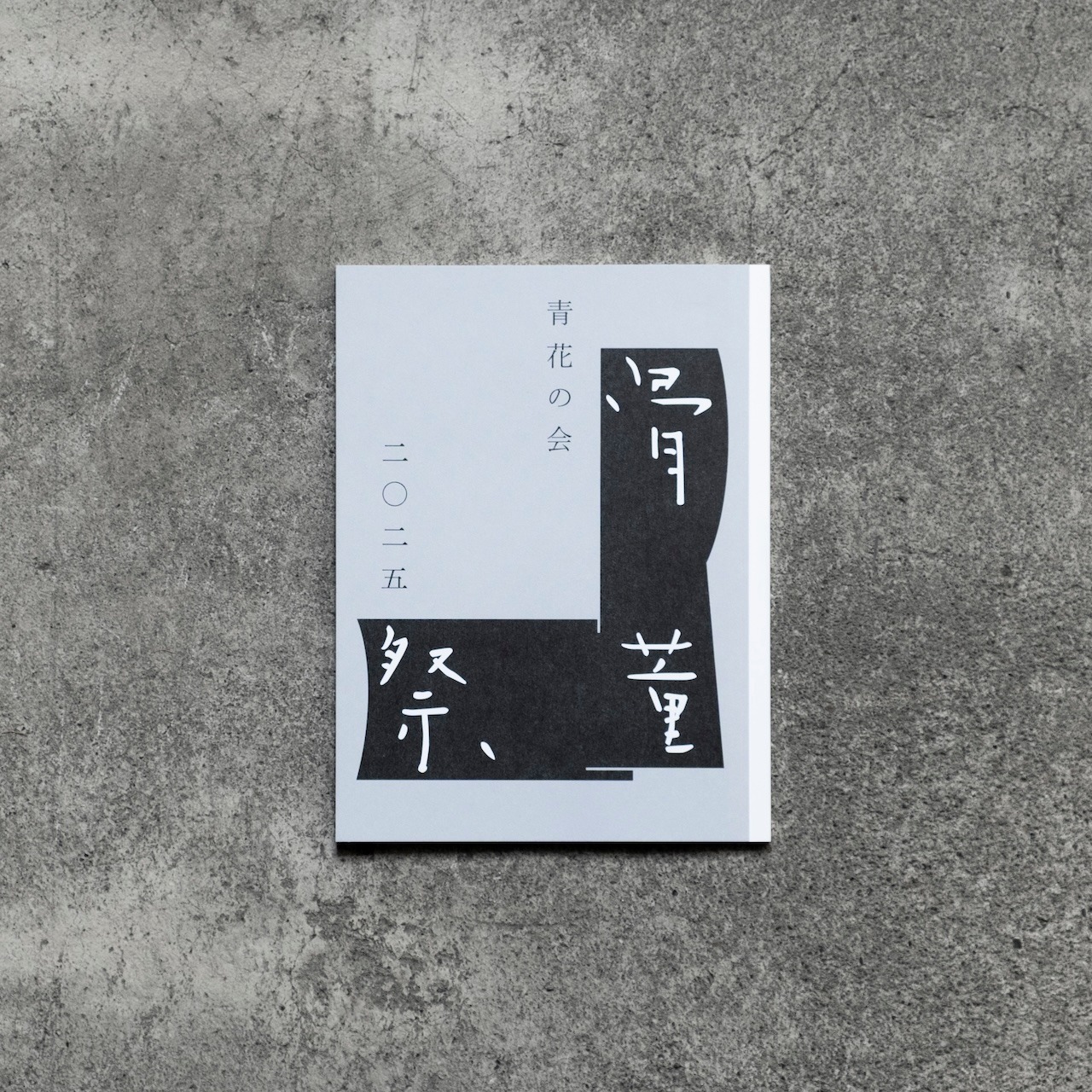

10周年の今年は会場がかわります(東西線神楽坂駅から徒歩2分)。来場者に配布する冊子──出展者34人のコメント、推奨品の写真(撮影・奥山晴日)等──の体裁もかえました(装丁・服部一成)。

─

会場1階にはオオヤコーヒ監修の喫茶室もつくります。近くの一水寮では、3日間、木村宗慎さんの記念茶会をおこないます(残席わずか)。

─

骨董の現在地がわかる、年に1度の催事です。ぜひおはこびください。

─────

青花の会|骨董祭2025

https://www.kogei-seika.jp/seikafes/2025.html

■日時

5月16日(金)16-19時 *内覧会(青花会員及び御招待者)・販売有

5月17日(土)11-18時

5月18日(日)11-17時

■会場

青花室|東京都新宿区矢来町71 新潮社倉庫内(神楽坂)

■入場料1500円

*2日間(5月17・18日)共通・小冊子付・再入場可

*青花会員は無料です

*入場券は17日午前11時より会場受付で販売します

■出展

井上オリエンタルアート日本橋/大塚美術/花徑/花元/神 ひと ケモノ/画室/工藝丹中/古童/古美術うまのほね/古美術川﨑/古美術京橋/古美術小林/古美術陣屋/古美術錫/古美術肥後/古美術三樹/古美術山法師/古美術28/綵花堂/四方堂/志村道具店/草友舎/素骨庵八木/となりのトトや/中上/秦志伸/前坂晴天堂/利菴アーツコレクション/gallery uchiumi/honogra/IMADO/LAPIN ART GALLERY/SEKIGAWA FINE ART/Swallowdale Antiques

─

各出展者の推奨品は1点目、2点目(5月18日から販売)とも、インスタグラムのハイライトで紹介中です。

https://www.instagram.com/.../highlights/18263252521276189/

─────

■木村宗慎|青花的茶事|骨董玩賞:高麗の侘びと数寄

□5月16−18日|一水寮(神楽坂)*青花室集合

https://store.kogei-seika.jp/products/sawa-kimura-01

─────

撮影|奥山晴日(2点目)/キッチンミノル(4点目)

20250509

韓国取材中。全羅南道、夕暮れ。

20250506

韓国取材。忠清南道。しずかな犬と吠える犬。

20250505

韓国取材です。肌寒いソウル。7月から、「東アジアの工芸と文人」と題した連続講座もはじめます(募集は5月初旬より)。

20250503

明日4日まで。─

■花之本―川瀨敏郎花道藝術|菅野康晴攝影作品展

□2025年4月12日-5月4日|11-18時|元白gallery(杭州市西湖區留和路139號東信和創園31幢)

https://www.instagram.com/gallery_yuanbai/

─

映像製作|元白gallery

https://www.facebook.com/kogei.seika/videos/1846339329241689

20250502

古美術栗八・高木孝さんの連載「花と器と」更新しました。器は丹波薬研、随想は「伊勢屋さんのこと2」です。骨董商も工芸誌の編集者も、物を相手にしていても、けっきょくは人と生きている、と思いました。https://www.kogei-seika.jp/blog/takagi_hana/075.html

─

〈握った途端、涙がこぼれ、顔が上げられません。黙ったままお辞儀を繰り返すと、「大丈夫、大丈夫」と肩を叩かれ、「高木君なら大丈夫。お互い、がんばりましょう」と強く握り返され、手は離れました。(略)この日が、伊勢屋さんとお会いした最後となりました〉

─

古美術栗八・高木さん監修による骨董通販サイト「seikanet」も更新しました(月2回更新)。今回は自由出品(5月15日まで)。

─

online antique store|古董邮购网站

https://store.kogei-seika.jp/collections/seikanet-95