20250831

近づきました。つぎの週末です。ほぼ全点納品されましたが、いまのところ308点あります。世界各地の品々で、あらためて、「骨董」の幅、ふところをまのあたりにする思いです(展示品の一部は以下のサイトおよび出品者のインスタグラム、青花のハイライト等でみることができます)。─

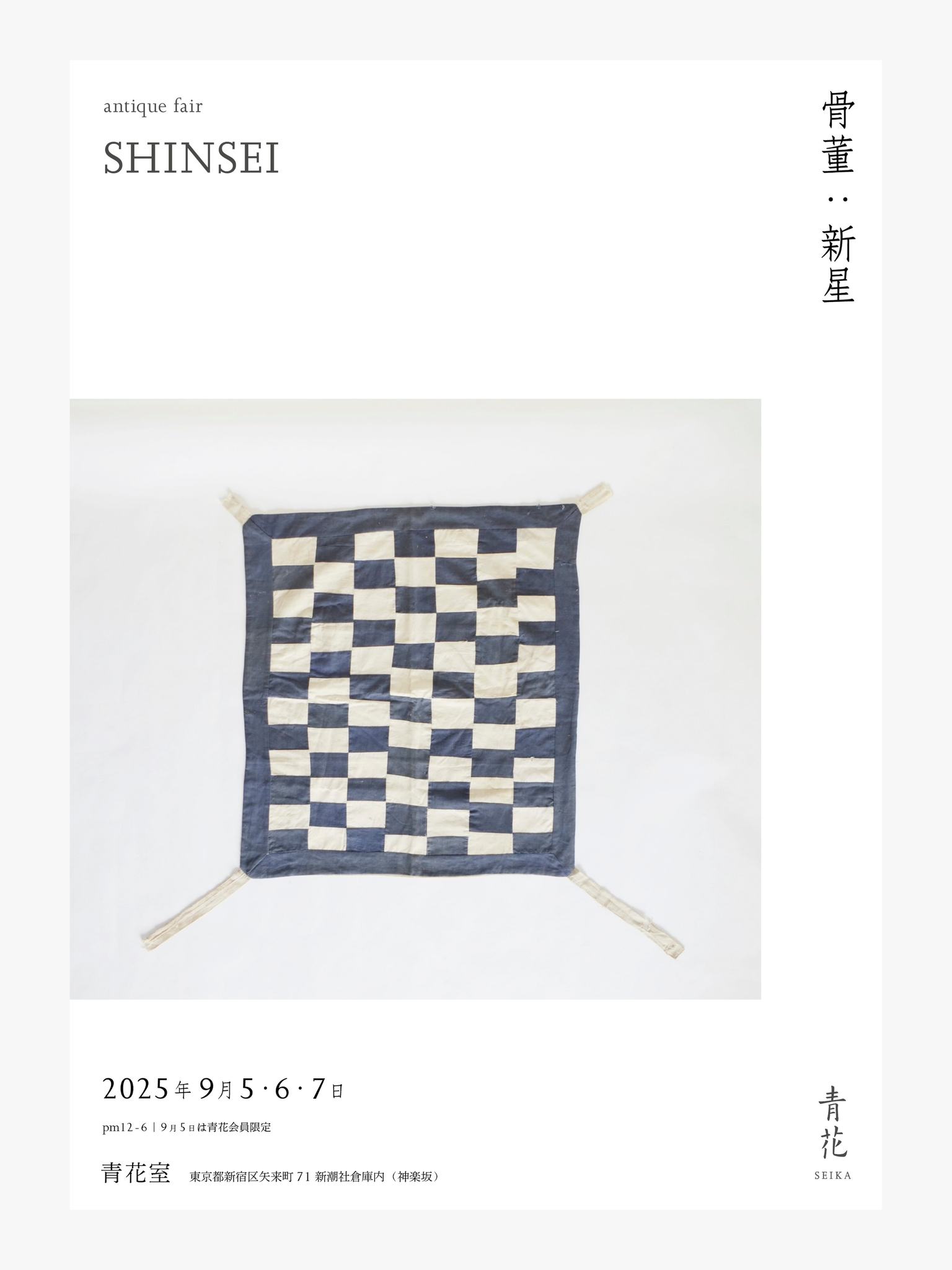

■骨董展|新星

□9月5・6・7日(金土日)|12-18時|青花室(神楽坂)

*9月5日は青花会員のみ

□監修|安東敬三(花元)

□出品|うつわと古物 幹/花元/逆光/古美術うまのほね/古美術 錫/古物 豊島/志村道具店/髙谷/直感とテレパシー/トトトト/白鷺洞/南方美術店/吉川古道具/COUBOU/IMADO/LAPIN ART/objects

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202509_1.html

─

・瀬戸掛分徳利 江戸時代 高23cm 出品+写真|トトトト

・青銅雄牛 イラン(アムラシュ) 前1000年頃 長5cm 出品+写真|古美術うまのほね

20250829

増刷しました(本日納品)。初版完売後、何通も、「手に入れたい」とのメイル、電話をいただきました。ありがとうございます。おまたせしました。─

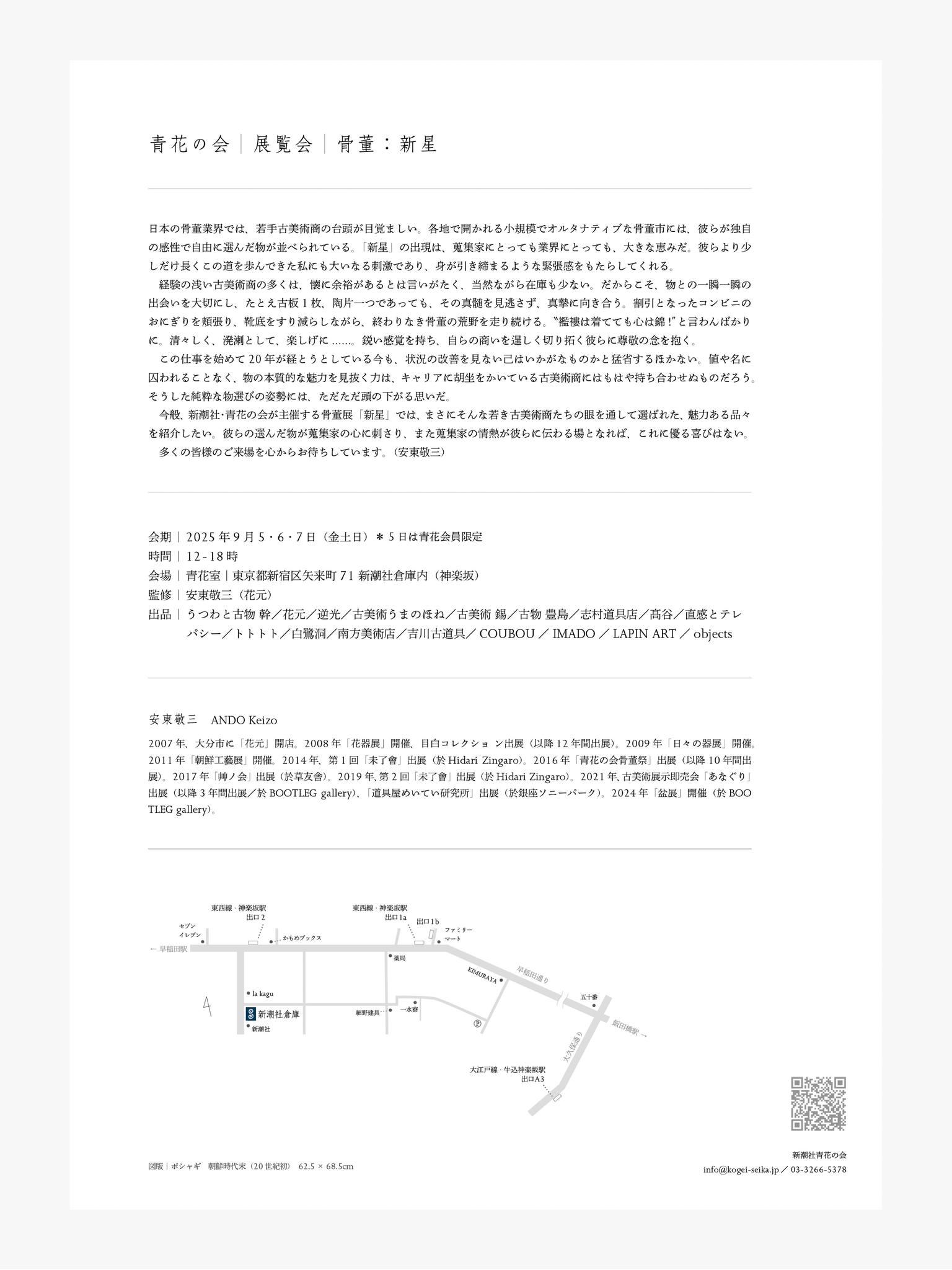

■李鳳來著『李朝を巡る心』

https://store.kogei-seika.jp/products/87

─

李朝の器物はなぜ美しいのか、それは、傲慢なところがないから──長年、青山で朝鮮の古美術をあつかう名店をいとなみながら「骨董趣味が好きになれない」という著者が、李朝にひかれてしまう人々をあたたかく、李朝への思いを熱く綴った本です。そのまっすぐな文章をはじめて読んだとき、すぐに、「これは本にしなければ」と思いました。とともに、骨董や工芸の本をつくることの意味に気づくこともできました。李朝の工芸にひかれる方はもちろんですが、骨董にあまり関心をもてないという方にも、読んでもらえたらうれしいです。

─────

『李朝を巡る心』は李朝にひかれる人々を活写した本ですが、以下の2冊目は、「李朝と私」の独白です。〈本書中「Lの1/2」は、李さんの万感の思いを吐露した遺言書のようで、胸が摑まれ、言葉を喪いました〉(川瀬敏郎・花人)

─

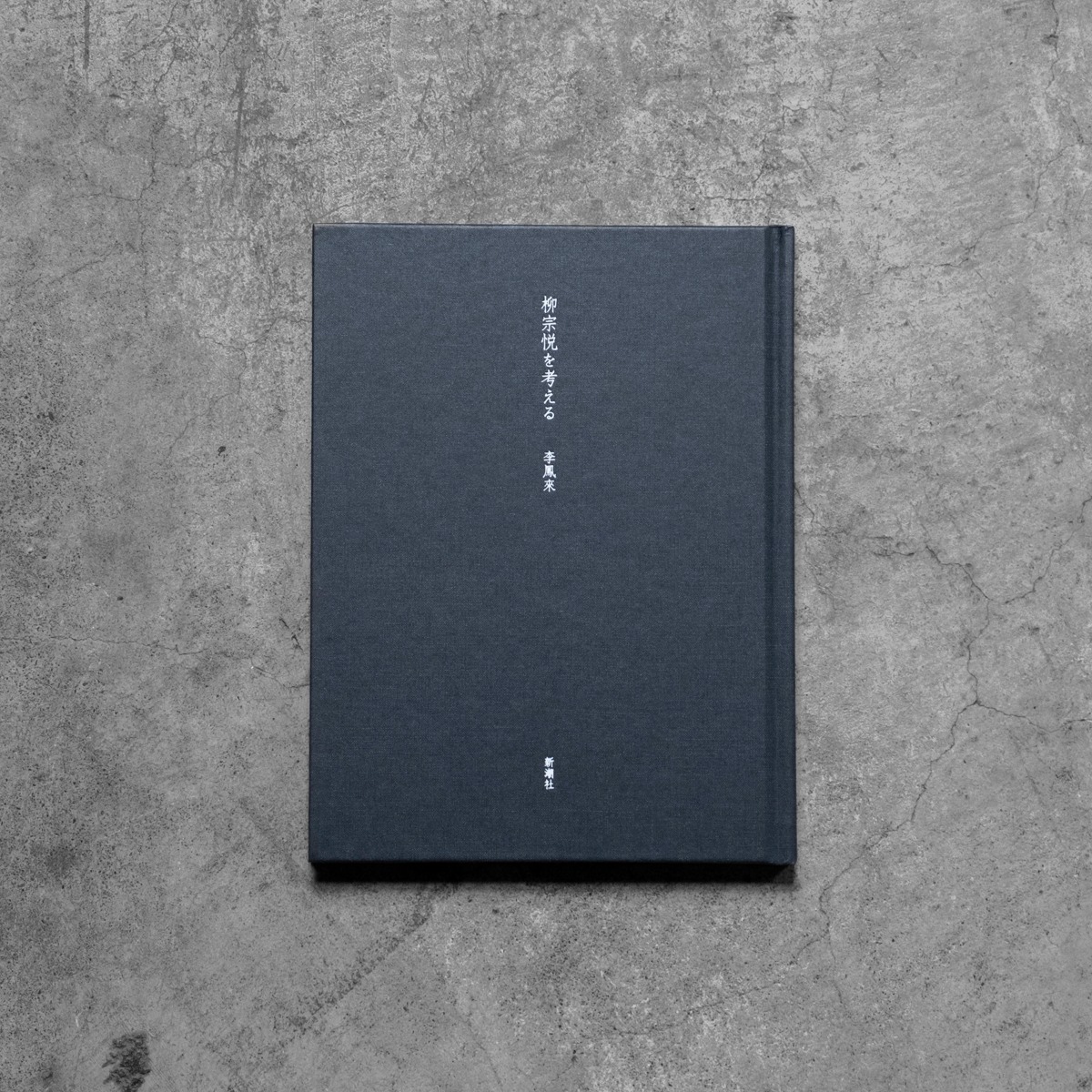

■李鳳來著『柳宗悦を考える』

https://store.kogei-seika.jp/products/book-lee-1

─────

ともに販売店も募集中です。お気軽におたずねください。

https://www.kogei-seika.jp/

20250826

シェーカーの建築と家具をこよなく愛する建築家・中村好文さんが、費(フェイ)さんのトークにゲスト登壇してくれることになりました。─

■講座|費雲飛+中村好文|シェーカーと私

□9月26日(金)18時半@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-kogei-85

─

中村さんとアメリカのシェーカー・ビレッジを取材したのは2000年10月。いまだに整理できないくらい、大きな影響をうけました。そして今春、杭州にあるフェイさんのギャラリーで、「再会」したような気がしました。まさかここで、とはじめは戸惑ったのですが、ながい時間、彼の話をきくうちに、むしろここに、と思いがあらたまりました。以下の展観とともに、時代も地域もこえる(ことがある)工芸の普遍性(ひらたくいえばたましいのようなもの)にふれる機会にできたら、と思っています。

─

■展覧会|シェーカーの椅子

□9月24日-10月6日|12-18時|青花室(神楽坂)

□出品|費雲飛(ARTISTSAN)

*9月24・25日は青花会員限定

*9月30日休

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202509_2.html

20250825

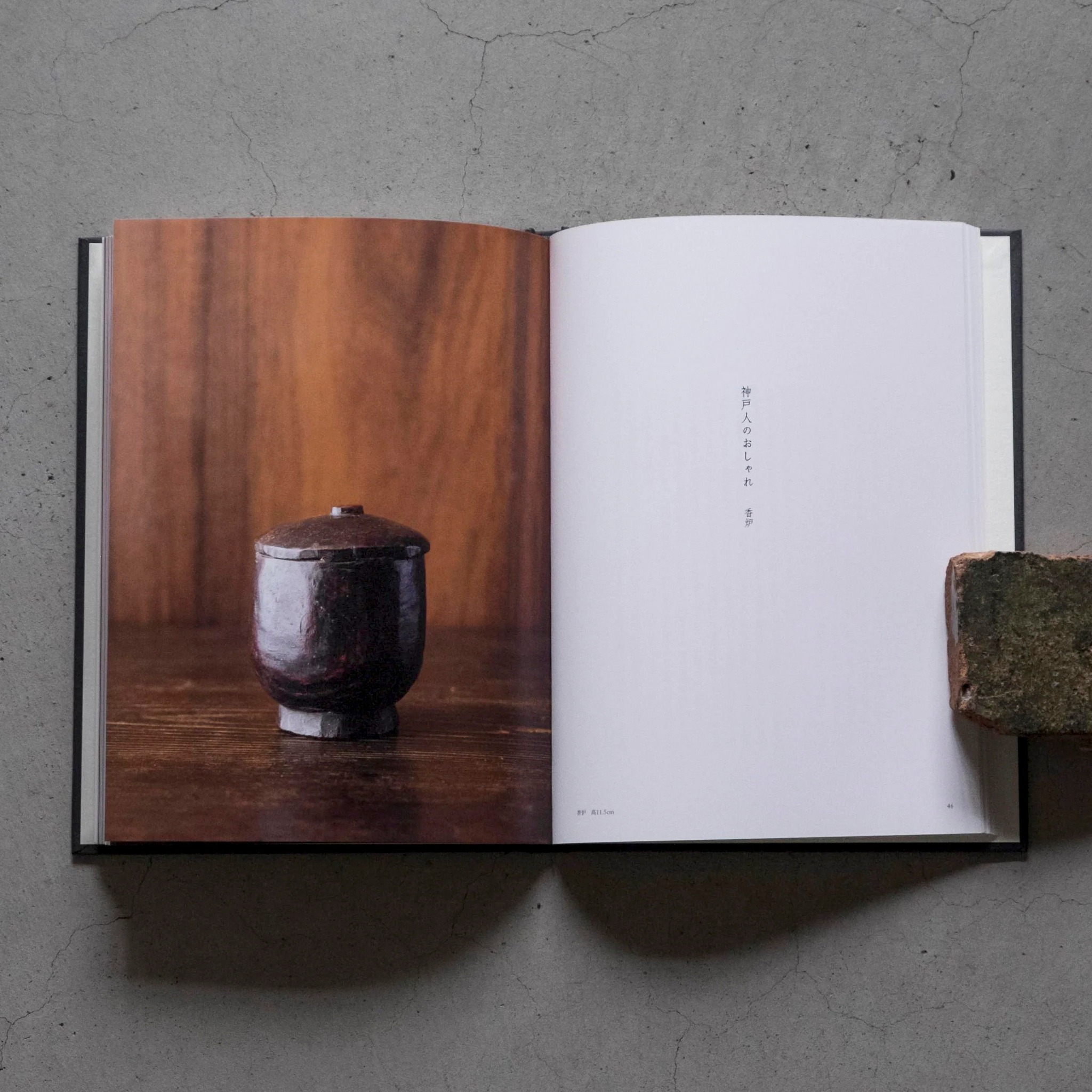

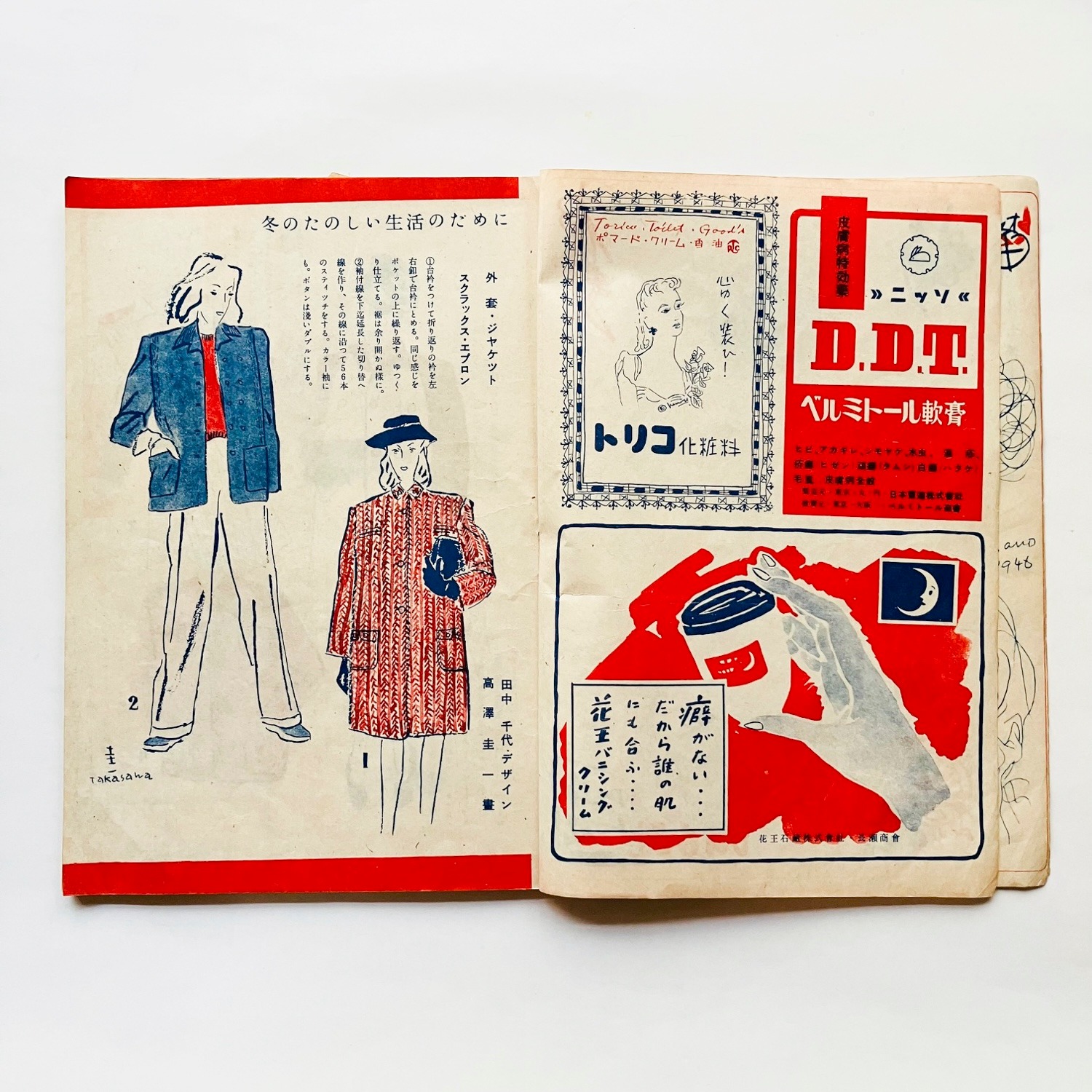

〈『女性』の誌面にはまさに、終戦の解放的な空気が満ち溢れている。ファッション、インテリア、恋愛、文学、生け花など新時代の女性のライフスタイル提案を詰め込んだ記事は、写真やイラストなどのヴィジュアルが豊富に生かされている〉─

〈何と言っても面白いのが、グラフィックデザイナー亀倉雄策による記事「あなたの趣味をテストしてみませう」。読者のインテリアのセンスを、かの日本工房でならした日本を代表するデザイナーの亀倉センセイがテストしてくれるという企画である〉

─

井出幸亮さん(『Subsequence』編集長)の連載「雑誌を海へながす」更新しました。第2回は「1946年のクリスマス」(『女性』1946年11・12月合併号)。あかるい。おもしろい。たのもしい。敗戦後ほぼ1年で......というおどろきは、その背景にも思いがめぐります(残存する格差、検閲と非政治性等々)。

https://www.kogei-seika.jp/blog/ide/002.html

─────

本連載は以下の関連企画でもあります。残席わずかです。よろしければぜひ。

─

■座談会|生活工芸の100年:「雑誌」と「うつわ」とその時代1|1921-45年:生活と民衆|井出幸亮+中村裕太+花井久穂

□8月28日(木)18時@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-seikatsu100-01

20250823

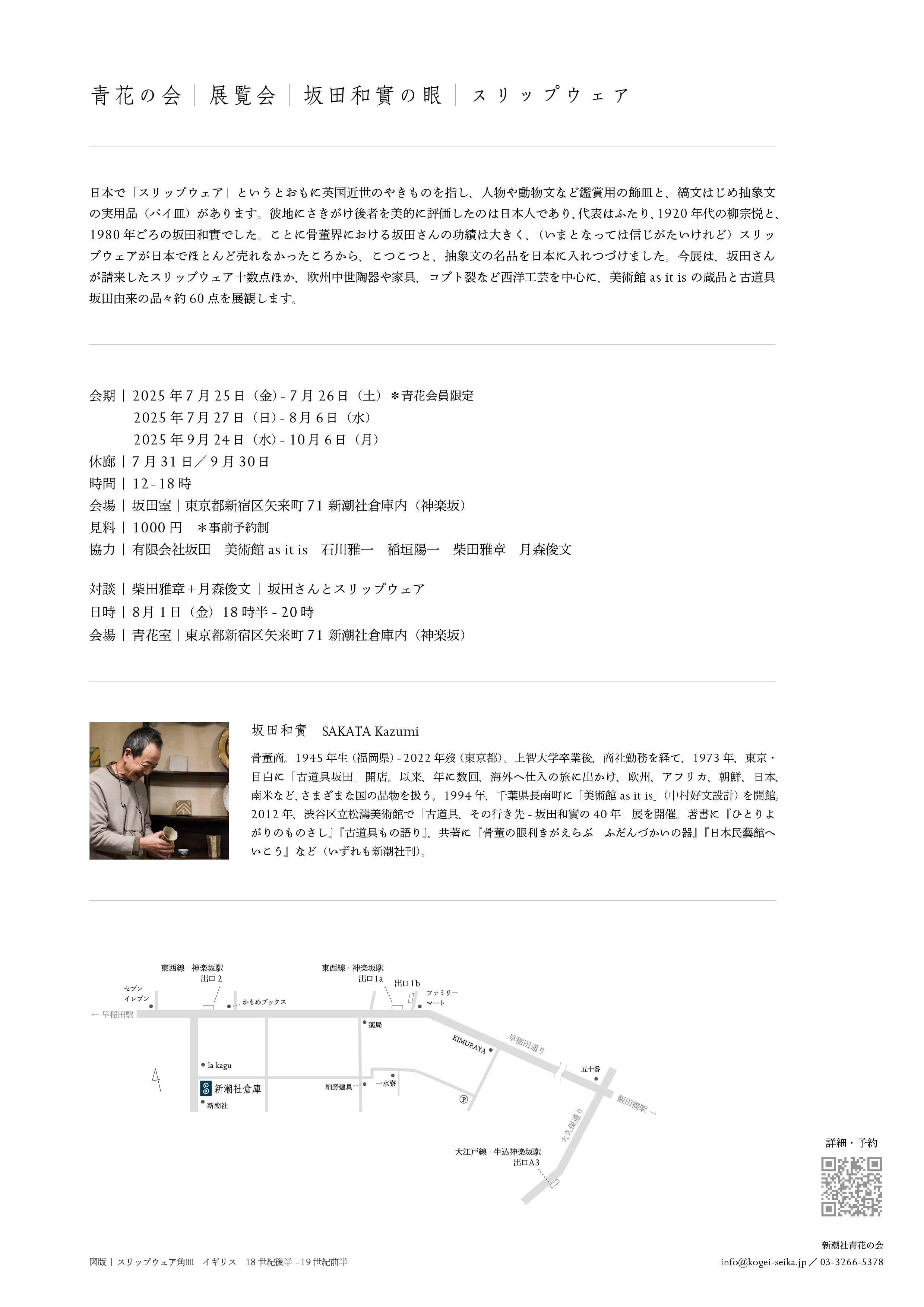

『工芸青花』の次号21号、校了しました。オーベルニュ地方を旅した「フランス・ロマネスク」、昨年の倉庫花会を記録した「川瀬敏郎─始源の記憶」、現地をたずね、稀少な古作を紹介する「我谷盆」、歿後、欧州の知人たちに取材した「古道具坂田への旅」など。9月10日までに定期購読(以下)にお申込みいただくと、21号からお届けします(それ以後は22号から。各種催事に優先入場もできます)。よろしくお願いいたします。─

■青花の会|入会受付/『工芸青花』定期購読

https://store.kogei-seika.jp/products/4

─────

『工芸青花』21号「我谷盆」特集を記念して、以下の展観をおこないます(販売有)。古作40点ほどがそろう、今後なかなかできそうにない展示です。こちらもぜひ。

─

■展覧会|我谷盆

□10月17・18・19日(金土日)|12-18時|青花室(神楽坂)

*10月17日は青花会員限定

□出品|小松義宜(honogra)

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202510.html

─────

我谷盆 明治-大正時代 栗

20250822

坂田室、後期の入場予約もはじめています。また「骨董:新星」展(以下)の会期中3日間は、坂田室も御覧いただけます(予約不要/有料/人数制限あり)。─

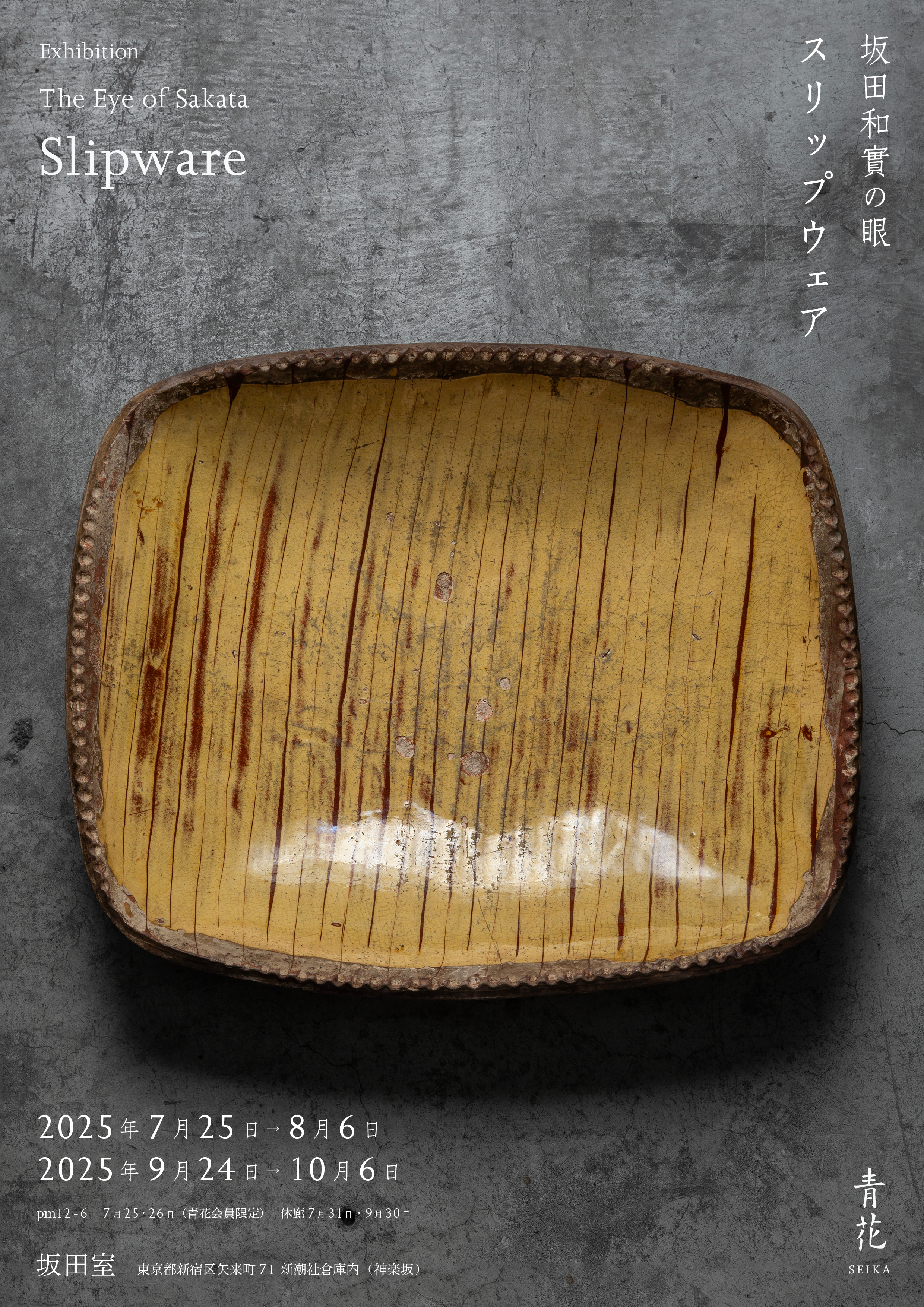

■展覧会|坂田和實の眼|スリップウェア

□9月24日−10月6日|12−18時|坂田室(神楽坂)

*予約制/9月30日休

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202507.html

─────

■展覧会|骨董:新星

□9月5・6・7日(金土日)|12-18時|青花室(神楽坂)

*9月5日は青花会員限定

□監修|安東敬三(花元)

□出品|うつわと古物 幹/花元/逆光/古美術うまのほね/古美術 錫/古物 豊島/志村道具店/髙谷/直感とテレパシー/トトトト/白鷺洞/南方美術店/吉川古道具/COUBOU/IMADO/LAPIN ART/objects

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202509_1.html

20250821

「骨董:新星」展、監修者・安東敬三さんに、今展の意図や出品者紹介など、お話をうかがいました(以下ポッドキャスト「青花茶話29」)。「新星」とは人物のことだけでなく、古物の「新星」もありうるのだ、など。https://www.kogei-seika.jp/blog/sawa/index.html

─

■骨董展|新星

□9月5・6・7日(金土日)|12-18時|青花室(神楽坂)

*9月5日は青花会員のみ

□監修|安東敬三(花元)

□出品|うつわと古物 幹/花元/逆光/古美術うまのほね/古美術 錫/古物 豊島/志村道具店/髙谷/直感とテレパシー/トトトト/白鷺洞/南方美術店/吉川古道具/COUBOU/IMADO/LAPIN ART/objects

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202509_1.html

─

貯金箱 アメリカ 19世紀末 高6.5cm

出品・写真|直感とテレパシー

20250820

はじめたばかりなので、まだ予感にすぎないのですが、この100年の雑誌記事において、(鑑賞対象ではなく生活道具としての)「うつわ」が主役化するのは、わりと、いや、かなり後半のことかもしれないと思っています。その変化の背景もさぐることができたら。残席わずかです。ぜひ。─

■座談会|生活工芸の100年:「雑誌」と「うつわ」とその時代1|1921-45年:大正デモクラシーから戦争まで|井出幸亮+中村裕太+花井久穂

□8月28日(木)18時@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-seikatsu100-01

─

井出さんから|

「工芸」という言葉はとても幅広い領域をカバーするものだが、その範囲を「生活の中にあるもの」と限定して捉え直してみると、やはり人間の最も根源的な活動である「食」を支える器(=食器)こそがその中心と考えることもできる。そうした人の暮らしの中心としての工芸が、日本社会の近代化の過程でどのように変化し、語られ、位置づけられていったのか。それらを、時々の社会を映し出すメディアとしての「雑誌」を通して探る、というのが本企画の要諦だが、そこにはメディアそのものが持つバイアスやその変遷も映し出されているわけで。実に多層のレイヤーが潜む一筋縄ではいかない旅に、中村さん花井さんという先達に教えを乞いつつ出かけたい。チャレンジングな企画の道行きをハラハラしつつ見守ってくだされば幸いです。

─────

以下、関連記事等です。

─

■青花茶話|生活工芸の100年:「雑誌」と「うつわ」とその時代|井出幸亮+菅野康晴+中村裕太+花井久穂

https://www.kogei-seika.jp/blog/sawa/index.html

─

■連載|井出幸亮|雑誌を海へ流す

https://www.kogei-seika.jp/blog/ide/001.html

─────

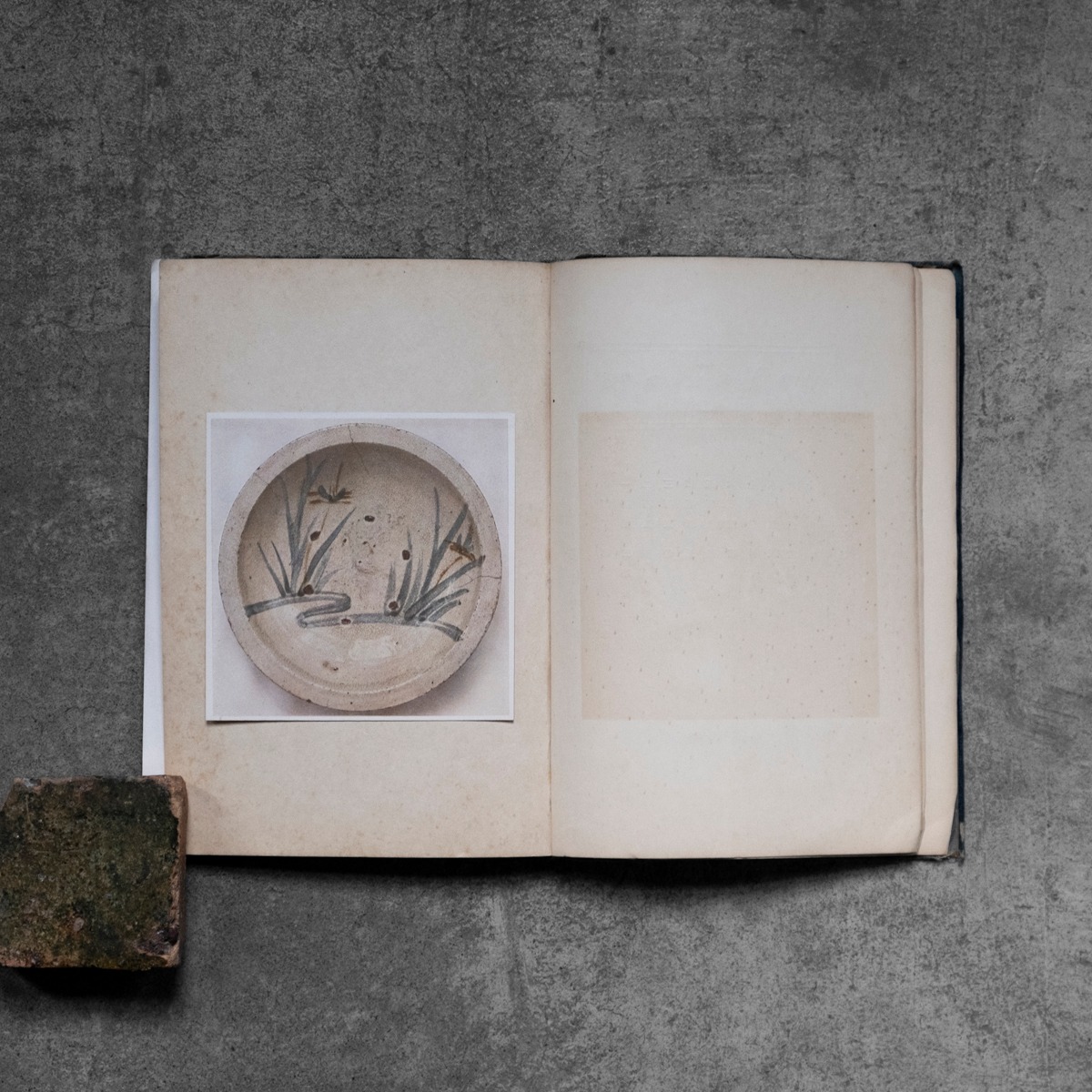

写真|柳宗悦が創刊した雑誌『工藝』創刊号(1931年)の表紙(芹沢銈介の型染)と口絵(瀬戸石皿)。

20250817

骨董通販サイト「seikanet」更新しました(監修・古美術栗八/月2回更新)。今回は(盂蘭盆もすぎたので)「秋の骨董」特集です(8月31日まで)。─

online antique store|古董邮购网站

https://store.kogei-seika.jp/collections/seikanet-102

20250816

〈観念を重視する社会/心からのみ生まれる美。それは私の専門であるロマネスク美術にも通じる気がするが、いつかその心を感受できるだろうか〉。──金沢百枝さん(美術史家)の書評、全文読めるようになりました。https://www.yomiuri.co.jp/.../reviews/20250812-OYT8T50052/

─

■李鳳來著『柳宗悦を考える』

https://store.kogei-seika.jp/products/book-lee-1

─────

完売していた李さんの前著も増刷し、8月末刊です。

─

■李鳳來著『李朝を巡る心』

https://store.kogei-seika.jp/products/87

─

〈本を読んで泣いたなどといふ経験が、この数十年間、わたしの人生にあつただらうか。わたしはこの本に泣かせられた。一行一行、ひとことひとことが、強い力を持つてゐる本〉(小倉紀蔵「『李朝を巡る心』を読んで」『工芸青花』6号)

─────

写真はこの5月に取材した朝鮮時代の書院。地形/風景との関係もすばらしかった。

20250815

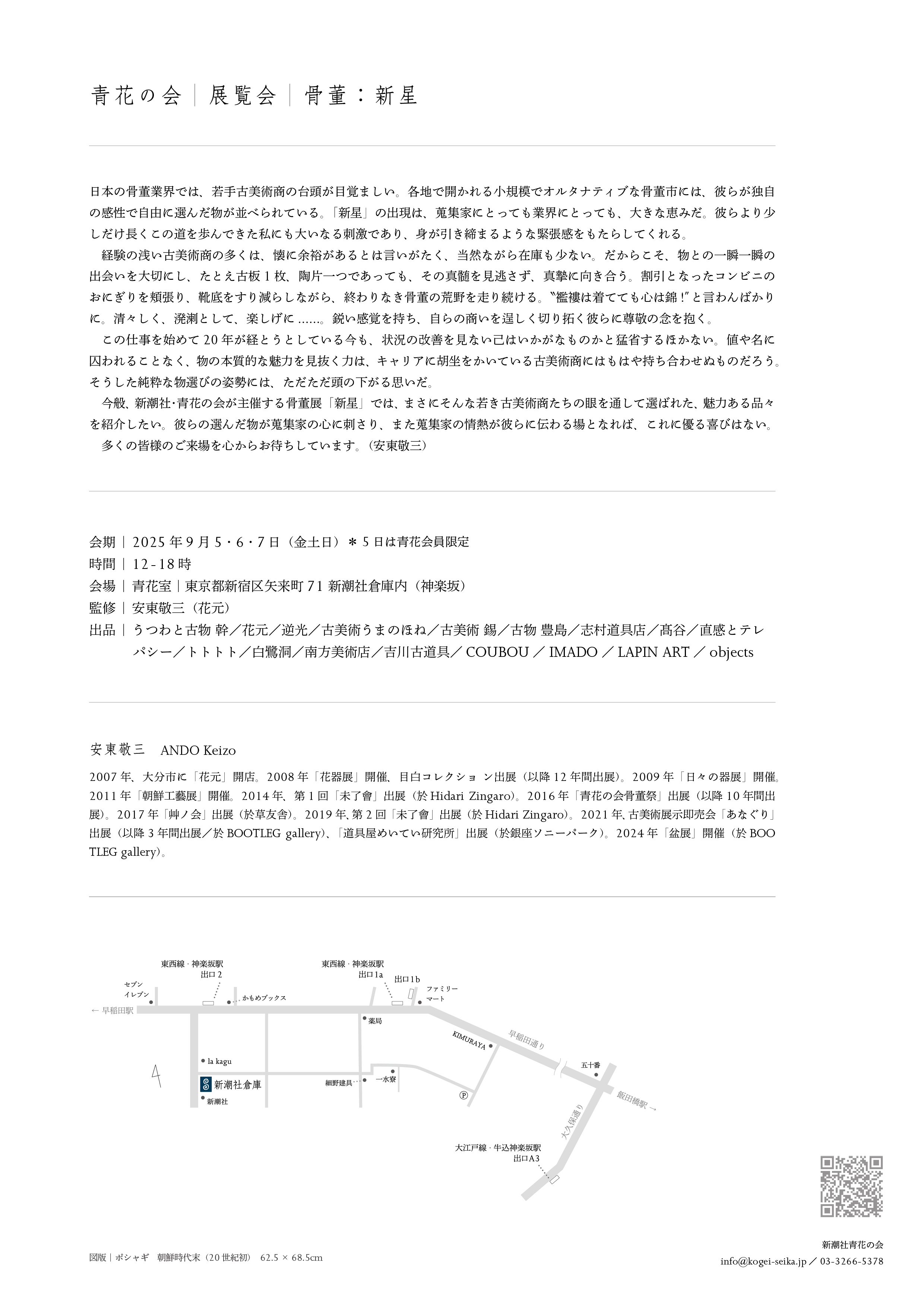

〈日本の骨董業界では、若手古美術商の台頭が目覚ましい。各地で開かれる小規模でオルタナティブな骨董市には、彼らが独自の感性で自由に選んだ物が並べられている。「新星」の出現は、蒐集家にとっても業界にとっても、大きな恵みだ〉(安東敬三「今展によせて」)─

花元の安東さんと「新星」展の話をしたのは、昨年12月、取材で大分(安東さんの店と住まいがある)をたずねたときのことだったと思います。まだタイトルは決めていませんでしたが、上記のような話がでて、共感しました。たのしみなのは〈恵み〉の中身で、「新星」展なのだから、「似ている」ではなく「似ていない」──距離の大小ではなく──ものが、どれだけ私たちの視野をひろげてくれるか、感覚をひらいてくれるか、も、みどころと思っています。よろしくお願いします。

─

■展覧会|骨董:新星

□9月5・6・7日(金土日)|12-18時|青花室(神楽坂)

*9月5日は青花会員のみ

□監修|安東敬三(花元)

□出品|うつわと古物 幹/花元/逆光/古美術うまのほね/古美術 錫/古物 豊島/志村道具店/髙谷/直感とテレパシー/トトトト/白鷺洞/南方美術店/吉川古道具/COUBOU/IMADO/LAPIN ART/objects

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202509_1.html

20250814

会場の青花室は新潮社倉庫(1959年造)の一部です。往時はこの建物に500万冊の在庫がありました。つまり言葉/声で充満していました。その声はどこにきえたのでしょうか。以下の企画は、「言葉/声の考古学」のようなものです。発掘現場に、参加者募集しています。─────

■公開会議|生活工芸の100年:「雑誌」と「うつわ」とその時代1|1921-45年:大正デモクラシーから戦争まで|井出幸亮+中村裕太+花井久穂

□8月28日(木)18時@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-seikatsu100-01

─

中村さんから|

路傍の草の名を調べて、愛でることは素晴らしい。けれど、「あー雑草が伸びてきたな」と、ぼーっと眺めることも捨てがたい。この100年、いくつかの器は、雑誌のなかで「民藝、クラフト、雑貨、生活工芸」と呼ばれ、愛でられてきた。けれど、誌面には、名のない器たちも不意に写り込んでくる。文豪の書斎に置かれた湯呑、食品広告のカレーライス皿、露天の食堂に積み上げられた丼鉢。もしかしたら、そうした器の方が私たちの生活に寄り添ってきてくれたのかもしれない。このトークでは、そうした有名無名な器たちを平たくスクラップし、ぼーっと眺めることから始めてみたい。

─────

以下、関連記事等です。

─

■連載|井出幸亮|雑誌を海へ流す

https://www.kogei-seika.jp/blog/ide/001.html

─

■青花茶話|生活工芸の100年:「雑誌」と「うつわ」とその時代|井出幸亮+菅野康晴+中村裕太+花井久穂

https://www.kogei-seika.jp/blog/sawa/index.html

20250813

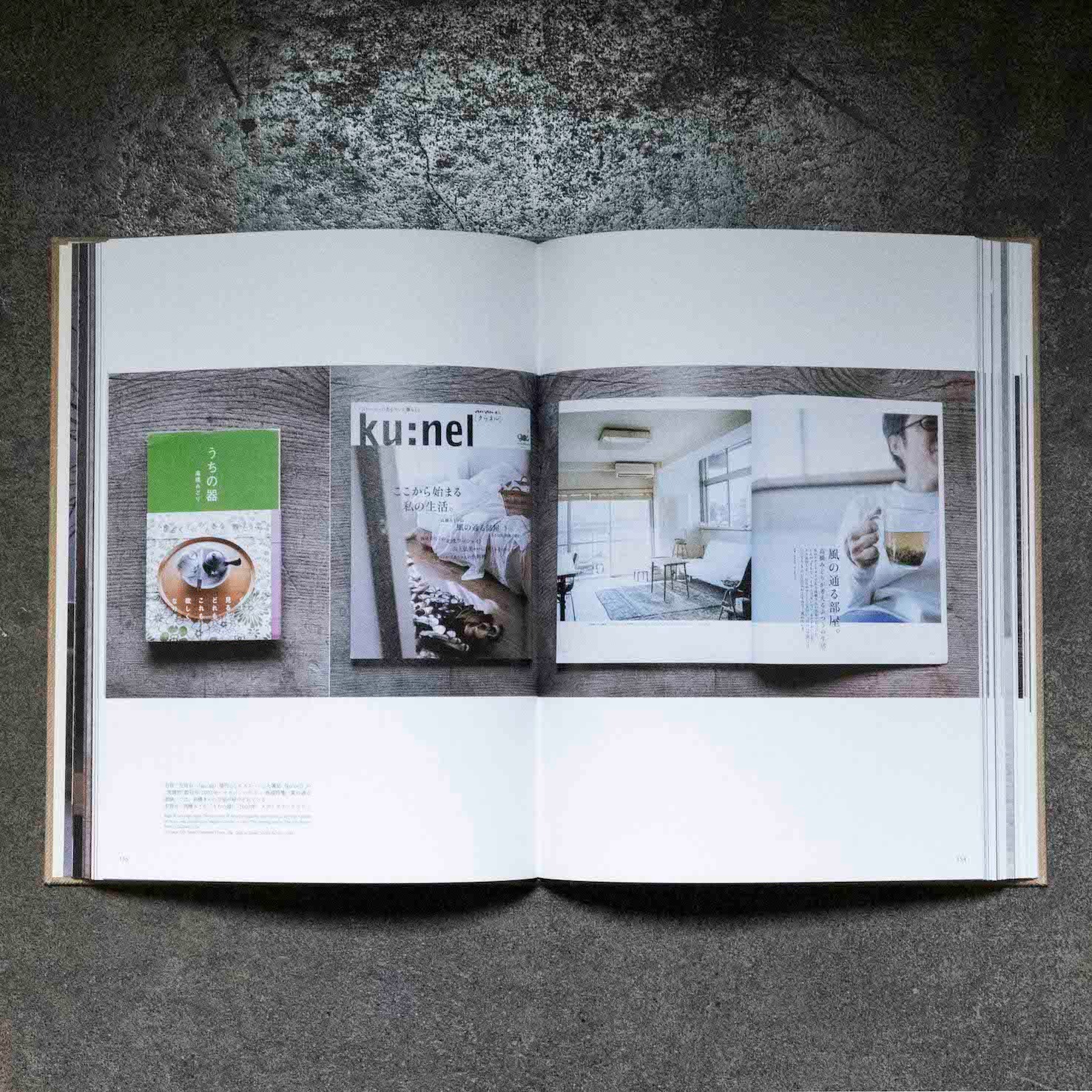

100年さかのぼってみる。ここにもつながっていると思う。『クウネル』の(実質的)創刊号(2002年)と、高橋みどりさんの本『うちの器』(2003年)。──『工芸青花』17号「生活工芸と村上隆」特集より。参加者募集しています。─

■公開会議|生活工芸の100年:「雑誌」と「うつわ」とその時代1|1921-45年:大正デモクラシーから戦争まで|井出幸亮+中村裕太+花井久穂

□8月28日(木)18時@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-seikatsu100-01

─

花井さんから|

2021年に「民藝の100年」という展覧会を作りました。あれから数年経ち、今度は「生活工芸の100年」について企画を考えてみませんか、と工芸青花の菅野さんからお声がけをいただきました。

「工芸」を考える前に、「生活」が気になります。「生活工芸」は2000年代初頭以前にも歴史上しばしば登場する言葉であり、言説でした。「生活」が指し示す内実は、時代ごと/階層ごとに異なるのではないか。過去の人々が思い描いてきた各々の「生活」なるものを、まずは見える形にするために「雑誌」を召喚することにしました。うつわの周りにびっしり並べられた言葉やイメージを採集することから始めたいと思います。

これは私の職能であり、性分なのかもしれませんが、何かを心からわからない、知りたいと思うとき、まずは対象の外部を丹念に描出することにしています。求心的な問いよりも、散漫な問いが物と物の間に挟まれた何かを見定めるのに効いてくることがある。雑誌とうつわを偏愛するお二方と「雑」談を繰り広げることはとても楽しい。物やイメージを扱う手つきとプロセスを開示しながら企画を練り上げてしまおう。こんなある種の「雑」な思いつきから鼎談という形が決まりました。

20250811

青花室の次回展は「骨董|新星」展です。業界内でも「頼りにされる人」として知られる「花元」の安東さんが、期待する中堅・若手の骨董商16人をあつめておこなう即売会。彼らが描く骨董の未来図を、とてもたのしみにしています。─

■骨董展|新星

□9月5・6・7日(金土日)|12-18時|青花室(神楽坂)

*9月5日は青花会員のみ

□監修|安東敬三(花元)

□出品|うつわと古物 幹/花元/逆光/古美術うまのほね/古美術 錫/古物 豊島/志村道具店/髙谷/直感とテレパシー/トトトト/白鷺洞/南方美術店/吉川古道具/COUBOU/IMADO/LAPIN ART/objects

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202509_1.html

─

安東さんから|

日本の骨董業界では、若手古美術商の台頭が目覚ましい。各地で開かれる小規模でオルタナティブな骨董市には、彼らが独自の感性で自由に選んだ物が並べられている。「新星」の出現は、蒐集家にとっても業界にとっても、大きな恵みだ。彼らより少しだけ長くこの道を歩んできた私にも大いなる刺激であり、身が引き締まるような緊張感をもたらしてくれる。

経験の浅い古美術商の多くは、懐に余裕があるとは言いがたく、当然ながら在庫も少ない。だからこそ、物との一瞬一瞬の出会いを大切にし、たとえ古板1枚、陶片一つであっても、その真髄を見逃さず、真摯に向き合う。割引となったコンビニのおにぎりを頬張り、靴底をすり減らしながら、終わりなき骨董の荒野を走り続ける。〝襤褸は着てても心は錦!″と言わんばかりに。清々しく、溌溂として、楽しげに......。鋭い感覚を持ち、自らの商いを逞しく切り拓く彼らに尊敬の念を抱く。

この仕事を始めて20年が経とうとしている今も、状況の改善を見ない己はいかがなものかと猛省するほかない。値や名に囚われることなく、物の本質的な魅力を見抜く力は、キャリアに胡坐をかいている古美術商にはもはや持ち合わせぬものだろう。そうした純粋な物選びの姿勢には、ただただ頭の下がる思いだ。

今般、新潮社・青花の会が主催する骨董展「新星」では、まさにそんな若き古美術商たちの眼を通して選ばれた、魅力ある品々を紹介したい。彼らの選んだ物が蒐集家の心に刺さり、また蒐集家の情熱が彼らに伝わる場となれば、これに優る喜びはない。

多くの皆様のご来場を心からお待ちしています。

20250810

今日付の「読売新聞」読書欄に、美術史家・金沢百枝さんの書評が掲載されました。〈朝鮮の「民芸」は支配層である観念論者たちの生活道具で、「民」の使うものではない。では、なぜそれが美しいのか。李朝の壺も井戸茶碗も、金銭目的で作られていないから、と著者は断言する。(略)それは私の専門であるロマネスク美術にも通じる気がするが......〉─

■李鳳來著『柳宗悦を考える』

https://store.kogei-seika.jp/products/book-lee-1

─

李朝工芸とロマネスク。地域も時代もことなる両者を、なぜ自分は取材し、記事にしつづるのだろうと自問してきた。本書にはそのこたえが書かれているし、じつは、すでに、李さん自身がそのこたえだったのかもしれないと、この本をつくって気づいた。

─

写真|本書より、大井戸茶碗「山伏」(日本民藝館蔵)

20250808

新連載です(隔週金曜更新)。雑誌という、あらぶる魂/霊をしずめるブログ。─

井出幸亮「雑誌を海へ流す」

https://www.kogei-seika.jp/blog/ide/001.html

─

〈雑誌はそのような才能豊かなクリエイターたちの最高の舞台であり、また僕にとって美しい喜びに満ちた夢の世界であり、また同時に「ここではないどこか」への扉でもあった〉──〈雑誌というフォーマットは現在、世界のほとんどの国で消滅の危機に瀕している。(略)その姿は、絶滅危惧種の生物が誰にも気づかれずこの世界からひっそりと退場していく様子にも似る〉──〈僕は夜ごと、それらを1冊ずつ拾い上げて埃を払い、インターネットという広大な海へと放流させていった〉

─

井出幸亮|編集者。1975年大阪府生れ。雑誌『Subsequence』編集長。「POPEYE Web」シニアエディター。

─────

以下の企画とも連動しています。参加者募集中です。

─

■公開会議|生活工芸の100年:「雑誌」と「うつわ」とその時代|1|1921-45年:大正デモクラシーから戦争まで|井出幸亮+中村裕太+花井久穂

□8月28日(木)18時@青花室(神楽坂)

https://store.kogei-seika.jp/products/lecture-seikatsu100-01

─

写真|平岡花

20250805

「古代の瓦」展、明日6日が最終日です。各時代の瓦数十点を展示しています(売約済以外もあります)。壁にとりあわせた拓本もみごとなので──伝橘夫人念持仏台座(写真1点目)、中尊寺金色堂須弥壇(同2点目)など──ぜひ御覧ください。─

■展覧会|古代の瓦:仏教美術の原点

□7月25日−8月6日@青花室(神楽坂)

□出品|小松義宜(honogra)/田中恵子(古美術陣屋)

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202507.html

─

飛鳥、白鳳、奈良時代の作を主に、寺院の屋根に葺かれていた古瓦百数十点による展観(販売有)。軒丸瓦の蓮華文様は時代や場所によりスタイルがことなり、型による量産品ながら手抜きなく、きよらかで、仏教美術──祈りの造形──の原点をみる思いがします。『工芸青花』20号「瓦」特集刊行記念展。

https://www.kogei-seika.jp/book/kogei-seika020.html

20250803

一昨日は柴田雅章さん(陶芸家)と月森俊文さん(日本民藝館)の対談「坂田さんとスリップウェア」でした。みなさんありがとうございました。以下、参加者アンケートより。─

〈無銘のスリップウェアが日本人の目により再発見され、柳、濱田をつないでいったというストーリーに改めて感動を覚える講座でした。(略)坂田さんをはじめ、柴田先生や月森さんなど多くの方々の情熱により、今、私がスリップウェアに感動できているのだと感謝致します〉

─

たしかに、ときに非合理な〈情熱〉によって、というよりむしろそれだけが、文化継承の動力たりうるのではないかと、熱気あふれる会場で実感していました。会期前半は6日まで。ぜひ実見していただけましたら。

─

■展覧会|坂田和實の眼|スリップウェア

□7月25日-8月6日/9月24日-10月6日@坂田室(神楽坂)

*9月30日休

*予約制

https://www.kogei-seika.jp/gallery/sakata/202507.html

─────

同時開催の古瓦展も8月6日まで。本日、出品者の田中さん在廊しています。ぜひお声がけください。

─

■展覧会|古代の瓦:仏教美術の原点

□7月25日−8月6日@青花室(神楽坂)

□出品|小松義宜(honogra)/田中恵子(古美術陣屋)

https://www.kogei-seika.jp/gallery/seika/202507.html

20250801

古美術栗八・高木孝さんの連載「花と器と」更新しました。最終回です。器は片桐石州作の竹花入(森川如春庵旧蔵)、随想は「村山さんのこと4」。https://www.kogei-seika.jp/blog/takagi_hana/081.html

─

〈この連載を病院の待ち時間に書き綴ったこともあります。連載を続けることや季節の花を眺めながら過ごす時間、花器を探す日々も、回復に大きな力となってくれたのだろうと私自身は思っています〉

─

栗八さん、ながい期間おつかれさまでした。ありがとうございました。

─

古美術栗八・高木さん監修による骨董通販サイト「seikanet」も今晩19時更新です(月2回更新)。今回は自由出品(8月15日まで)。

─

online antique store|古董邮购网站

https://store.kogei-seika.jp/collections/seikanet-101